“破门而出”:现代女作家的革命书写

来源:

时间:2014-12-19 10:00:43

英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫将拥有“一间自己的屋子”作为女性写作得以实现的必要条件。

英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫将拥有“一间自己的屋子”作为女性写作得以实现的必要条件。此后,“一间自己的屋子”作为女性写作的基本条件及其私人性的象征,融入了构建女性的叙事伦理与审美空间。“一间自己的屋子”不仅蕴含女性不依赖父权和夫权的个人精神与经济的独立,而且隐含了父权制度笼罩下的国家民族相对疏离的理念,而这一理念与“五四”以来中国现代女作家的人生轨迹与文学题旨存在着差异,她们写作的基本前提不是争取“一间自己的屋子”,而是“破门而出”,彻底融入民族民主革命的洪流。

文本中的“家庭监狱”

陈学昭初出茅庐的处女作题为《我所希望的新妇女》(1924),文中列出的中国“新妇女”的条件有:个人之修养、学识、社会上之事业。文章最后,陈学昭特别录下了易卜生《娜拉》一剧中娜拉出走前与丈夫海尔茂的对话。作者赞叹道:“这才是新妇女的行为!这才是真正的妇女解放!我们如果要做领袖人物,那么,至少我们须像这样的人,像这样的妇女。”这一年陈学昭18岁,刚从上海爱国女学毕业,在尚未展开的人生道路的端口,已经标识了她鲜明的志向。

“家”在谢冰莹笔下的意象就是“家庭监狱”。为了逃婚,她两次离家从军。当她脱下军装回到家乡时,远远看到家乡的轮廓,心中没有“乃瞻衡宇、载欣载奔”的喜悦,而是深深地感叹:“这就是禁闭你的牢狱呵!”在她的《女兵自传》中,书写了在家庭中的种种遭遇,抗拒裹足、争取读书、自杀、被囚、逃婚,这些戏剧性的情节成为日后谢冰莹写作的重要资源,也成为出版社的卖点和读者的兴趣所在。

如果说父母包办婚姻给谢冰莹等带来的困缚是将家视为“牢狱”的原因,那么,韦君宜的“家”却是充满温馨与亲情的“温柔乡”,是一间“自己的屋子”。但是,它在韦君宜的文学想象中依然是一座“囚牢”。她笔下“家”中的女性——“我”充满了负罪感和对“家”及亲情的仇视与否定。

与韦君宜一样,这一“温柔乡”在陈学昭的笔下也是一派愁云惨雾。在她的散文《家庭生活》(1924)中倾诉了自己“寄宿”家中的空虚与烦闷,度日如年的煎熬,她只有流泪、生病、沉默、思虑……陈学昭在家里陪伴侍奉病中的母亲,一颗等待飞翔的心却时时忏悔着、矛盾着,她既思虑着由于不能侍奉母亲于病榻而铸成大错,又时时刻刻梦想着外面的世界。

“去女性化”的书写姿态

纵观现代女作家的人生经历与文学书写,“监狱”、“囚牢”、“坟墓”已变成家庭的代名词,她们几乎个个患有“出走强迫症”,悉数扮演了“出走的娜拉”的角色。

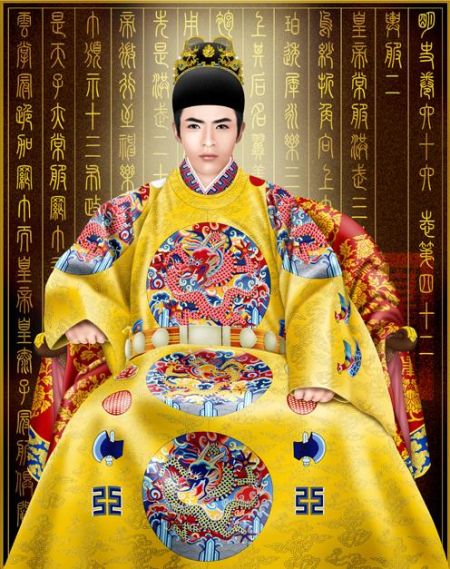

“万岁”起初并非是皇帝的专用词

“万岁”起初并非是皇帝的专用词 中国第一位电影皇后的悲惨命运(图)

中国第一位电影皇后的悲惨命运(图)