用强军文艺砥砺士气 ——访军旅艺术家唐栋

来源:

时间:2015-07-10 10:39:38

对作家艺术家来说,每一部作品都是个人世界观、价值观和知识积累,以及历史认知、哲学思辨、艺术审美等方面能力的全面展示。

文艺战士应不忘“初心”,始终要有社会责任和艺术担当

王:有文艺评论家认为,您创作的话剧《支部建在连上》有两点主要贡献:一个是编剧深刻洞察了历史的逻辑关系,清醒认识到“支部建在连上”对中国革命的特殊意义,显示出深邃的史识眼光和雄健的思想魄力。另一个是对青年毛泽东的形象塑造,既符合历史逻辑和现实处境,又符合其性格特点,总体上有突破、有创新。您认可这种说法吗?您认为革命历史题材作品在主题开掘和人物塑造上应把握些什么?

唐:对作家艺术家来说,每一部作品都是个人世界观、价值观和知识积累,以及历史认知、哲学思辨、艺术审美等方面能力的全面展示。习总书记要求文艺工作者“要自觉坚守艺术理想,不断提高学养、涵养、修养,加强思想积累、知识储备、文化修养、艺术训练”,这其实说出了作家艺术家创作出好作品的基本前提。创作革命历史题材作品,首先,少不了深刻的历史观,只有对历史的深刻洞察和深入研究,才能赋予作品历史的厚重感和文化的深邃感;其次要有对现实的干预热情和关照冲动,这类戏剧作品走进历史是为了反映当下,历史其实是对现实生活的特殊关注和冷静思考;第三是要有富有历史意蕴和时代感的舞台呈现,舞美、灯光等各种舞台表现手段,要体现创新思想,彰显艺术智慧。在人物塑造上,类似毛泽东这样的伟人形象,最重要的是不要捧上神坛,而是还原为人,但同时他又不是一般的人,他对中国革命和我军建设有着非同寻常的贡献,他的内心挣扎和冲突矛盾,又是普通人所没有的。关键是走进人物内心深处,结合历史事件的发展走向,找准人物个性的发展脉络。

王:作为主旋律题材作品,话剧《支部建在连上》的创作难度非常大,面对观众和市场时并不讨巧,您为什么还一直坚持这种创作选题?

唐:这部戏取材于秋收起义部队攻打浏阳失败之后,从1927年9月文家市转兵到1928年4月井冈山会师的那一段艰苦卓绝的斗争历史。我始终觉得,文艺创作不能为写历史而写历史,要用历史的眼光看现实,用现实的思考看历史。当西方舆论肆意抹黑攻击党的领导,当互联网上别有用心之人反复聒噪“军队非党化、非政治化”和“军队国家化”等错误论调,当领袖人物、英模人物被任意矮化丑化,相信每个有良知的艺术家都坐不住了,军旅舞台上需要类似直接描写军魂、描绘领袖的重大历史题材作品,来帮助部队官兵和老百姓更加深刻地认识党对军队绝对领导的思想和制度起源、历史脉络和历史经验。另一方面,“支部建在连上”这一重要理论和实践创新,在今天仍然有着重要意义。如今社会主体、经济主体的多样性、流动性大大增强,如何创新组织建设、使党支部仍然能够在最基层扎下根来,是需要重温历史、深入研究的新课题。本着这一份社会责任和艺术担当,我们坚持把这部戏搬上了舞台。我一直觉得,一部优秀的文艺作品,必须注重对现实的关照,否则作品便会缺失现实意义,也会失去当代人的审美认同。当我们的戏剧舞台到处充斥着娱乐、调侃、戏说,其实是很危险的。在市场诱惑面前,我们作家艺术家应不忘“初心”,不忘当年从艺时的激情冲动和理想主义情怀,真正从个人内心愿望出发、从受众精神建设和心灵成长出发,多做一些有思想、有内涵、有情怀的好戏。

王:您刚才说到了社会责任和艺术担当。习近平总书记曾指出“我国作家艺术家应该成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者”,您认为,作家艺术家如何强化责任和担当意识?

唐:军旅剧作家应该创作什么?如何投入心力去创作?如何使笔下的人物形神兼备,引发观众心灵共振?这些问题看似简单,却恒久困扰着每一个创作者。中国老百姓有两句俗话,一句是“干什么的吆喝什么”,一句是“吃谁的饭给谁干活”。这两句朴素的话语说出了一个最简单不过的道理,这就是人要有良知、要有责任感。军旅作家首先是一名战士,对这支军队、对这个社会是有责任、有担当的,不能把自己等同于一般意义上的作家,啥容易火写啥,啥来钱快写啥。军旅作家手中的笔,应该更多地为时代抒写、为人民抒怀、为官兵抒情,时刻关注军队的新军事变革和现代化建设。从这个意义上说,保持军人本色、坚守艺术理想,是一种最起码的担当。作家艺术家的担当,还表现用脑袋思考,用思想写作,用身体力行,具有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的文化情怀,与这个国家和民族休戚与共、荣辱相依。在社会转型期,在金钱至上、物欲横流、空虚浮躁的考验下,假如作家只关注个人的感受,放弃或淡化对社会发展、对军队建设的责任,甚至跟风去追逐什么“市场效益”,其作品就必然矮化,必然不会有大格局、高境界。从这个意义上说,作家艺术家的社会责任和时代担当,更多来自于自身对崇高理想的追求和革命信念的坚守。

文艺战士应保持“冲锋姿态”,创作上坚持有所为有所不为

王:您原来在祖国西北边陲生活工作了20多年,随后又来到繁华富庶的广州,这种地域环境的反差对您的创作有哪些影响?

唐:对作家艺术家来说,创作环境的变化,对创作心态、生活积累、精神蜕变的影响非常之大。我们常说人要读万卷书,行万里路。遍览祖国山川形胜,领略各地风土人情,见识生活的多样性、复杂性,在开阔眼界、增长见识的同时,还能够涵养创作者的胸襟气度,提升审美鉴赏能力。盛唐时李白仗剑游历,饱览祖国名山大川,甚至远足贝加尔湖畔;杜甫的一生更是颠沛流离、东奔西走,足迹遍及大半个中国,自然界的风声鹤唳和人生的凄风苦雨,都成为他笔下沉郁顿挫、厚重有力的诗歌意象。上世纪90年代初,我南下到了广州,我需要有一些走南闯北的经历,需要了解和体验与西部边陲完全不同的另一种生活。现在虽然常年在广州生活,可是新疆那片土地,那方山水,那座军营,那些战友,那个年代,把我的灵魂紧紧包裹,改变并塑造了我的筋骨,我早已与它们融为了一体。这种地域的交融和碰撞,带给我更多新鲜的艺术灵感和审美体验。去年,我受邀为新疆军区政治部文工团创作歌舞剧《达坂城的姑娘》,又一次次奔走在新疆大地上,直接得益于不同地域文化的交流互鉴。我深刻感受到,最美的艺术,还是来自于大地的馈赠。

王:您创作小说时曾在全国全军屡获大奖,现在从事戏剧创作同样达到一流水准,当初是什么促成您创作的转向?您如何平衡这两种不同创作样式的关系?

唐:我搞创作以来,无论是最初写小说,还是后来创作戏剧,写出的小说全都发表了,戏剧也基本都搬上了舞台。回顾我的创作生涯,可以用8个字来概括:顺势而为、随遇而安。1969年入伍后开始业余文学创作,第一篇小说《铜墙铁壁》在《新疆日报》发了一个整版。1976年10月调入新疆军区政治部话剧团后,正式开始戏剧创作,创作了话剧《天山深处》(合作)、《草原珍珠》。1986年部队整编,我被安排到兰州军区政治部文艺创作室,有了更多时间写小说,评论界所称谓的“冰山”系列小说大部分是这时创作的。其间不断接到写话剧邀请,比如为兰州军区政治部文工团写了话剧《祁连山下》。这段时间,小说和戏剧创作穿插进行。在我看来,小说创作更偏向于个体,而戏剧创作是一门综合性很强的群体艺术;小说创作因为没有时间空间限制,可以海阔天空、信马由缰,任思绪自由驰骋,而戏剧创作受舞台空间和演出时间的限制,犹如带着镣铐跳舞,显然更有难度和挑战性。从艺术角度来讲,这两者并不矛盾。世界上有影响的作家,比如一些诺贝尔文学奖得主,一般对小说、诗歌、戏剧等诸多文体均有涉猎。短篇小说大师契科夫最有影响、最有成就的是他的戏剧作品,高尔基、雨果等文豪也热衷戏剧创作。老舍、莫言、刘恒等作家既写小说又写话剧,莫言曾说:“戏剧创作方面,我是一个学徒,但我有成为一个剧作家的野心。”他编剧的《霸王别姬》《我们的荆轲》都备受好评。其实艺术都是相通的,小说创作和戏剧创作可以互相促进、互为补充。一个好的剧作家,如果去驾驭长篇小说的话,其结构和表述能力绝对不会差。

王:从事文艺创作这么多年,您有什么特别的感触?您觉得当前军旅戏剧面临的最大困难是什么?

唐:我一直在想,现在各类文学作品汗牛充栋,舞台上各种剧目层出不穷,为啥读者和观众还觉得不解渴、不满足?到底有多少作品能征服受众、进入史册?客观地说,当前有太多缺乏思想内涵、精神高度和文化魅力的“快餐式”“应景式”“撒娇式”作品。我不能接受文艺作品对现实矛盾的失语、艺术创作的失真,特别是一些作家艺术家盲目追捧好莱坞式的时尚、“韩流”式的潮范儿,塑造的中国军人形象怪诞而不接地气。当下部队流行这样一句话,叫“战场打不赢,一切等于零”;我套用这句话说,叫“写作没生活,一切瞎忙活”。文艺战士要始终保持冲锋的姿态,主动到基层官兵们中间去,用生命和热血体验生活,用心触摸新军事变革的脉搏,捕捉新鲜真实的第一手创作素材,才能打通与读者和观众心灵交融的路桥,创造出引发心灵共振和精神共鸣的好作品。戏剧艺术有自己的独特魅力,更有自己的专业特殊性,良好的创作环境非常重要。军旅戏剧曾在上世纪90年代非常辉煌。现在全军只有总政话剧团一个专业剧团,各军区有的只有一个10人编制的话剧队,有的连话剧队都没有,人才缺乏的问题较为突出,好的人才留不住、进不来,新生力量迟迟顶不上来。特别是优秀编剧人才奇缺,已成为制约军旅戏剧艺术发展的一个突出问题,亟待引起足够重视并有效解决。

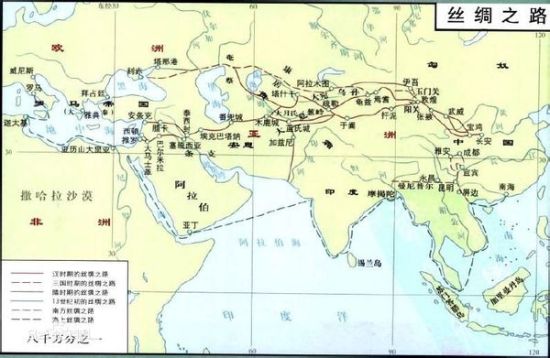

中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路 中国古代的素食文化

中国古代的素食文化