戏剧与文学:依附还是对抗?

来源:

时间:2015-07-13 15:28:42

在当下的戏剧舞台上,观众可以看到各种由文学作品改编而成的戏剧作品。

在当下的戏剧舞台上,观众可以看到各种由文学作品改编而成的戏剧作品。从《尤利西斯》到《许三观卖血记》,从《我那呼兰河》到《长恨歌》,从《盗墓笔记》到《小时代》——从西方经典到本土佳作,从严肃文学到流行文学,从旧作到新文,文学与戏剧的关系空前密切,但与此同时,关于戏剧作品文学性日渐缺失的说法却也一直不绝于耳。尤其是随着各种西方先锋戏剧理念的引进,戏剧应该抛弃文学的言论也时常被提及。那么,在当下的戏剧环境中,戏剧与文学究竟处于一种什么样的关系?文学可以给予戏剧怎样的哺育?戏剧需要什么样的文学性?这些看似陈旧的话题,其实在当下的戏剧舞台上都具有现实意义。

6月27日,由上海戏剧学院戏剧文学系、戏剧评论工作室主办,上海市戏剧家协会协办的“戏剧与文学关系的反思”学术研讨会在上海戏剧学院举行,黄昌勇、丁罗男、孙惠柱、杨扬、郜元宝、熊源伟、张仲年、厉震林、刘庆、张文军、史学东、计敏、赵耀民、李容、吴小钧、喻荣军、郭晨子、石俊等来自导演、编剧、文学评论、戏剧教育等各个领域的专家,就这一话题展开深入讨论。

“忧虑:“为什么我们的作品那么依附小说?”

“戏剧跟文学,尤其现代文学之间的关系,是二十世纪以来比较强势的一种关系。现代话剧史上一些着名的话剧剧作都跟文学有关,这在二十世纪中国话剧发展史上是比较有特点的。”华东师大中文系教授杨扬说。

在他看来,新世纪以来的话剧创作跟历史有相似也有不同。“话剧与文学、尤其话剧对于小说的改编,这两年的关系变成从未有过的密切,从上世纪70年代到今天这个时间段里,话剧对当代小说改编的密度,可说是史无前例的。基本上,我们可以想得到的、媒体比较关注的小说作品,在话剧中几乎都有呈现,比如麦家的小说、余华的小说等等,这是话剧跟当代小说关系的一种见证。”

但是,选择文学作品进行改编,是否就意味着戏剧对文学的尊重?改编自文学作品的各类戏剧作品的热闹上演,一方面繁荣了戏剧市场,另一方面是否也体现了戏剧自主性的缺失?剧作家李容的经历在某种程度上印证了杨扬的观察。“最近这几年,我基本是在改编小说,余华的小说、麦家的小说、王周生的小说……”李容说。虽然改编了不少相当知名的文学作品,如《风声》《兄弟》《生死遗忘》等,也获得了不错的市场反响,但李容对此却颇为忧虑,“我觉得这种改编本身并不是太好的事情。从各个世界戏剧强国的状况来看,英国也好,美国也好,他们的戏剧基本都是独立存在的,真正从小说中改编的戏剧作品非常少”。“为什么我们的作品那么依附小说?”他的发问道出了在场所有嘉宾内心的疑问。

“所以,上海的话剧市场表面上轰轰烈烈,对文学作品改编跟进的速度非常快,但另一方面,令人印象比较深刻的作品却很少很少。剧作家在选择文学作品进行改编时,基本上就是‘跟进’状态,什么小说影响大,话剧就马上跟进。戏剧创作比较多地被市场和媒体所左右,看不出戏剧的自主性特征。”在看到“史无前例”的亲密背后,杨扬还有更深层的忧虑,他认为,在这亲密背后,话剧跟文学之间却正存在着某种断裂。

“所谓断裂,意思是剧作家在创作过程中,对文学没有一种独特的眼光与发现。除了跟进,在媒体之外,在闹哄哄的文坛之外,剧作家能不能用自己的眼光选择有价值有分量的作品?”杨扬说。

“缺憾:“我们现在太缺少对抗式的改编”

经典文学确实是优秀戏剧作品的重要来源之一,“戏剧应该真诚、主动、自觉地吸收文学的精髓,吸收文学的养料”。熟悉俄罗斯文学和俄罗斯戏剧的上海戏剧学院教授吴小钧说:“为什么俄罗斯戏剧能够在19世纪突然在整个世界舞台上异军突起?俄罗斯的戏剧历史不悠久,18世纪才刚刚开始有戏剧的文学剧本,但我们13世纪就有关汉卿,16世纪有孔尚任。为什么?就是因为19世纪俄罗斯的文学,是俄罗斯的文学直接哺育了俄罗斯的戏剧,是俄罗斯19世纪伟大的文学带动了俄罗斯的戏剧,使得他们一下子跨入到世界戏剧大国的境界。俄罗斯的戏剧发展直接从他们的经典文学中来。”

一个时代的文学经典确实可以成就一个时代的戏剧经典,但改编文学名着并不意味戏剧作品的必然成功,站在巨人肩膀上的作者更需战战兢兢。“好的戏剧家要寻找好的经典,好的改编对象。这寻找不是简单的寻找,而是在经典中发现能够被改编的亮点。”复旦大学中文系教授郜元宝表示,“文学是存在于文本中的,是一个活的结构,活的结构需要被重新阅读召唤出来,如果没有召唤,它永远是一个死的文章。经典是被封藏起来的,经典中的文学性是由改编者发现的。能否让经典中的思想飞起来,取决于改编者的眼光。这就取决于剧作家平时的积累。”

郜元宝举了鲁迅的例子为自己的观点作佐证。他表示,鲁迅当年曾十分反对别人把《阿Q正传》搬上舞台,他的理由是,如果剧作家抓住了时代的脉搏,那么,他完全可以根据其它的社会新闻写出戏剧杰作来,不需要老是在《阿Q正传》上打主意,剧作家应该用自己的文学戏剧修养捕捉社会生活。“其实鲁迅是希望戏剧家自主创作,跟文学展开竞争,只有和文学展开竞赛的戏剧家,才能够创作出自己的独立作品,这就对戏剧家提出了很高的要求。”郜元宝说。

而一些戏剧对经典文学的改编确实不尽如人意。郜元宝最近观看了一部根据鲁迅《故事新编》中的篇章改编的戏剧作品,这也让他理解了鲁迅不愿意自己作品被改编成舞台作品的忧虑。“鲁迅把当时《阿Q正传》的改编贬得一文不值,其实他的潜台词就是不要改。但是不要改,不是说在理论上否定改编的可能性,而是着眼于当时戏剧文学关系没有成熟到那一步,能够跟他的原创文学进行对抗式的改编。这是两种艺术形式的转换,具有很大的挑战性,我们现在太缺少对抗式的改编了。”

“文学性隐含在经典中,但不仅仅是被封闭在经典里。剧作家要追求文学性,还必须揣摩经典产生之前的文学创作过程,那才是戏剧家真正要探索的地方。可惜今天我们文学研究者也好,戏剧研究者也好,他们都是喜欢围绕着某一点做文章。”郜元宝说。在他看来,戏剧应该在一个很广阔的文学性空间进行二度创作,跟文学经典遥相呼应,“如果我们把它放得很小很小,一定要改编莫言,一定要改编余华,那么,双方的手脚都会被束缚住。”

“症结:“浸淫在戏剧作品中的文学哲思、文学结构与文学语言缺席”

一方面,文学评论家在呼唤能够与文学经典对抗的戏剧作品,另一方面,戏剧从业人员则在感慨文学性近年来在戏剧中的缺席,对戏剧造成了不小的伤害。这些身处当下戏剧一线的编剧、导演等,对当下戏剧中文学性的缺失,有着更深切的痛感。

“我十几年前就写过一篇文章,提到文学已经被赶出戏剧了。因为我读书的时候,学戏剧文学就是在学文学,我并没有想过两者之间会是另外一种关系。但是,到了后来,戏剧就越来越不重视文学的作用。”说起这个话题,剧作家赵耀民十分感慨,“这个文学,当然不只是现实主义文学,也不只是文本剧作的地位。只是如今的戏剧创作越来越像影视剧创作的流程。最开始,戏剧要围绕剧作进行创作,剧作是一度创作,但不知从什么时候开始,戏剧的一度创作成为依附了,创作不再是创作,就是策划一下、制作过程、起一个文本的作用。从产业化生产流程来说,这或许是科学的,但编剧作为个体在其中的创作作用受到挤压,甚至于最后全都消失了。”

当然,戏剧的文学性,并不仅仅是指戏剧的文本。“什么是戏剧的文学性,就是浸淫在戏剧作品中的文学哲思、文学结构与文学语言。”导演熊源伟这样阐释他的理解。“以京沪两地来观察,我们的戏剧舞台看上去十分繁华,每天都有大量剧目上演。但不争的事实是,大量缺乏文学性的戏剧作品——不论是用文字写出来的剧本,还是排练场上‘攒’出来的剧本——正充斥在我们的戏剧舞台上。”

“文学性不能局限于表面语言的问题,语言是不是?当然是。问题是不能光把文学性理解成台词,大段台词对话时代已经过去了。现在有很多对话非常好的戏,《哥本哈根》就是一个例子,但这种戏不能代表全部。文学最核心东西是人文关怀,是一个思想的问题。有些导演功力不够,不光是价值观的问题,其实对于文学最核心的东西没有把握好。”戏剧评论家丁罗男说。

这与熊源伟的观点有不谋而合之处,当下戏剧中文学哲思的缺失,是熊源伟的忧虑之一。“我们的主流戏剧创作,也包括那些严肃的原创戏剧创作,往往还是停留在社会学层面,甚至是庸俗社会学的层面,铺排一些情节,交代一两个事件、罗织三五个人物,满足于生活表象的切片,说起来似乎也会有对生活的思考,似乎也会对社会现象发问,但我们习惯于从改变出发,而且是通用的概念、僵硬的概念、浅表的概念、直白的概念,缺少的是对人性严峻的叩问,缺少的是对生命独特的体认。我们的戏剧家们不习惯、不擅长以自己的个体生命去对生活做有温度的感悟、作出鞭辟入里的叩问、作出独一无二的陈述,而代之以集体的感悟,概念的演绎,大而化之的标出。因而我们的作品总是进入不了哲思的层面,进入不了文化的层面,进入不了宗教的层面,进入不了心灵的层面,进入不了人类学的层面,缺少了对人类生存状态的哲思与焦虑,缺少了对人类精神家园的终极关怀。”他表示。

同样的,当下戏剧对于文学性结构的缺失也同样堪忧。熊源伟观察到,当下戏剧创作,不论是文字写作的剧本,还是工作坊排演出来的剧本,在戏剧结构上几乎乏善可陈。“拉洋片”编年史的戏剧结构出现在大部分的作品中。不论是写人还是写事,写民族兴衰,写家族更迭,写世事变迁,写人生沉浮,都可以用这种结构来呈现。“戏剧结构是戏剧艺术的核心价值,是戏剧性的载体。情节该怎样铺排?人物该怎样交互?悬念该怎样埋伏?哲思该怎样勾连?这些看似技术性的、却是关乎到戏剧结构的种种职业性基本修养,恰恰是我们当下戏剧人的软肋。”他十分感慨地说。

在上海戏剧学院教授孙惠柱看来,对西方一些非主流戏剧观念的过度推崇,也是当下戏剧不注重文学性的一个原因之一。“西方人说不要文学,只要肢体就可以了,但事实是西方戏剧的主流百分之八九十都是以文学为基础。当下戏剧界对西方先锋戏剧的盲目吹捧是更大的危害。”孙惠柱说,“近二十年来,我们的民间艺术和戏剧文学这两层基础都大大地削弱了。我们的主流戏剧和广大老百姓都没有什么关系。久而久之,反而让人误以为戏剧天生就应该和大众无缘。在以小众自诩自得其乐的戏剧圈里,只有西方的先锋戏剧一花独放,那些在本国已然过气的大师通过翻译出版、院校邀请和各类戏剧节纷至沓来,既大量占去了我们有限的剧场资源,又忽悠了国人误以为戏剧的主流就该是非文学的、非叙事的。”

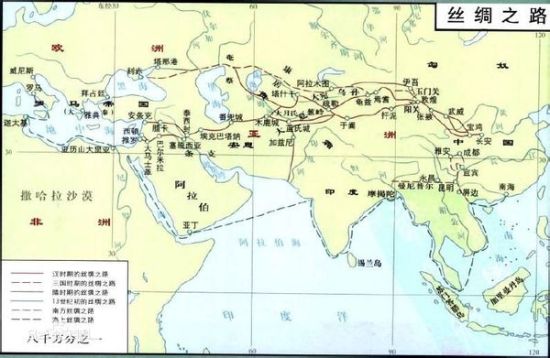

中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路 中国古代的素食文化

中国古代的素食文化