《生死场》一个理想主义时代戏剧的胜利

来源:

时间:2015-07-22 11:15:46

时隔16年,国家话剧院的经典作品《生死场》 得以复排。坐在国话簇新的剧场里,谢幕时整个剧场的疯狂把所有人裹进一种激情的风暴,观众的掌声和喝彩如潮水一般,震耳欲聋。

时隔16年,国家话剧院的经典作品《生死场》 得以复排。坐在国话簇新的剧场里,谢幕时整个剧场的疯狂把所有人裹进一种激情的风暴,观众的掌声和喝彩如潮水一般,震耳欲聋。

这是导演田沁鑫的成名之作,也是众多主创的激情之作。今年已经过了60岁的韩童生,55岁的倪大红,在舞台上火花四溅的飙戏和表演,证明着如今在荧屏上的种种热闹和喝彩,都是那些曾经寂寞舞台的积蓄。

田沁鑫在谢幕时对所有演员鞠躬,并说,重排这个戏的过程,让我再度看到了神一样的表演,看到了大神归来。

重新归来的该不只是神一样的表演,而是闪现着那个属于理想主义时代的戏剧精神。掌声和喝彩如此热烈,是因为《生死场》的有些东西让今天的观众感到久违,久违这满台的激情和纯粹,还有创作者们曾经集体燃烧而喷薄的火花,这火花,从16年前一路飞溅,在今天的舞台,依然炙热得让人睁不开眼。

《生死场》是一个有着火和土性情的作品,火是因为激情,土是因为沉淀,激情和沉淀,都发自心。在当下的时代,无论戏剧还是其他文艺,发自心的创作,并不多。别的不说,就比比同样和萧红有关的电影《黄金时代》,一个似水流金的电影,却要讲一个苍茫时代下的颠沛众生,怎么看,都是飘着的,各种轻。

站在16年后的时间节点看《生死场》,它依然厚重,依然才情横溢。虽然16年后,剧中那种浓烈和悲怆的表达,已然不是这个小清新时代的节拍。但它依然能引来如此强大的共鸣,触发大家的深思,意味着在艺术领域,我们需要一些永恒的重要的东西,比如对于民族命运的自省,比如对于纯粹艺术的探索,再比如,对于舞台的敬畏。

只不过在今天,这些东西,似乎变得有些少、有些难。

时代使然。

16年前,《生死场》横空出世,惊动中国剧坛。揽获国内所有重量级奖项之余,也引发了舆论对于被忽视的当代文学,以及被遗忘的现代剧场的双重热议。甚至让世人重新开始认知萧红的文学价值及其在文学史上的地位。而这出戏在艺术创作上的成就,也影响了很多戏剧人。据说,大导林兆华当年带着自己在北京人艺术的《茶馆》剧组买票集体观摩了演出,而那时还在中戏读书的邓超,连看了几遍后在学校自组班底重排了一个版本。

那一年,田沁鑫29岁。只完成了两部作品的她,刚刚被破格调进原中央实验话剧院。因为喜欢萧红,她提出要改编《生死场》,盘桓酝酿三年,《生死场》的剧本最终定稿。其间,第一稿就用了整整一年,实验话剧院请了十个本院的专家提意见,田沁鑫又改一稿才最终确立。

那一年,韩童生45岁,倪大红40岁出头。他们并不是今天这般因电视剧而家喻户晓,但年轻的田沁鑫却对和他们合作有很深的渴望,“我看过七遍韩童生老师主演的小剧场话剧《故意伤害》,想请他演主人公赵三。我看过话剧《阳台》中的倪大红,一张奇特的脸,一种独特的表情。在现任国家话剧院院长周予援的引荐下,我与二位老师结缘”。

摄影谢宇1999版《生死场》的主创名单如今看来真是大腕云集。当年名噪一时的女演员李琳饰演金枝,上戏毕业分到剧院没多久的任程伟扮演成业。还有舞美设计薛殿杰、灯光设计周正平、制作人李东。甚至于如今人气十足的段奕宏,当年在这个剧中,不过是一个要“一赶二”扮演村民和家丁的大龙套。

只是,这些如今中国剧坛响亮的名字,当年都只是一群狂热并理想主义的戏剧人。 在那个一场戏剧演出只能卖出几张票的惨淡年代,在那个戏剧人无时不刻不挣扎在理想和现实困顿间的世纪末,《生死场》让他们相遇了,并共同燃烧。用田沁鑫的话形容当时的状态:“我只喜悦在贪恋中,燃烧创作的欢乐”。

16年后,因为纪念抗日战争和反法西斯战争胜利70周年的契机,《生死场》得以复排。当年的剧组再次聚首。只是,艺术家们都“老了容颜”。田沁鑫感慨,“迷蒙的排练场,还是这群人,时间似乎没有走。几天复排下来,我看见这些磨砺于人世的艺术家们,本分的端坐在这间原属中央实验话剧院的排练场中,对词对戏。看见了老去的他们,中国的最本分的老派演员,刻苦的对待自己和角色,尊敬,从心底产生。”

老派、本分、牛逼,是田沁鑫这一次反反复复提及的形容词。显然,在田沁鑫之后16年间的导演生涯中,这样的演员,她遇到的也不多。

老派演员们的光亮丝毫没有因为岁月和年龄变得暗淡,哪怕两位主演如今年过半百,不得不面对体力不济所带来的重大考验。因为剧中有大量摸爬滚打的形体表演,韩童生和倪大红在排练场上始终戴着护膝,不遗余力。尤其倪大红出演的“二里半”,是个腿不直的拐子,他自始至终都得90度佝偻着背、弯着两条腿走路,对于一个55岁的演员而言,体力考验可想而知。

但最终,站在舞台上的他们,只留下了让人拍案叫绝的表演。其表演细节之丰富、人物塑造之准确、还有舞台节奏之精妙,尤其是那种四两拨千斤的从容感,在今天的话剧舞台,不能说绝无仅有,至少也是稀有。事实上,除了韩童生和倪大红,包括李琳和任程伟的在内的很多原版演员都颇为出彩。在这部作品中,形体表演的丰富和高难,至今可算是国内话剧表演的一个高峰。在那个话剧舞台摆满布景的年代,在一个空空的舞台上演话剧,连倪大红都说自己“最初不知道怎么办”。

但舞台最终呈现上,每个演员的表演似乎都充满了各种思考和尝试,极费心思,但却又极其风格统一。即使16年过去了,当年创作中的集体激情依然能在舞台上闪现。表演中那些充满形式感和雕塑感的造型和细节,那种壮怀激烈的强大气场,想来不是一个演员个体可以实现的,而是一个高水平集体的合力成果。

据说,当年排戏,即使是四个村民这样的龙套演员,在创作时候都不遗余力地设计表演,拼命给自己找戏。但今天,当年轻的新一辈“村民”们模仿着原版的创造,没有了发自内心的激情,那些形式感和雕塑感,就多少显出飘摇和夸张。回到时代问题。

一部好剧的问世,少不了天时地利人和。在那样的时代,坚持理想主义应该还没有今天这么难。这么多人凑在一起,热火朝天干上几个月,哪怕观众寥寥,哪怕收入菲薄,为了艺术也都心怀喜悦。在那样的岁月,导演可以由衷喊出:“我做戏,因为我悲伤。”

但是,时代变了。就像田沁鑫自己写的,“中国变了,商业化进程摧枯拉朽,狂放肆虐……我,一个生命个体,面对中国的天翻地转,面对中国艺术的沦丧,曾经长哭!”

商业化进程并没有把戏剧逼往绝境,而是让戏剧有了更多的观众,更大的市场。但是,这也没有让戏剧变得更好。好的演员们纷纷奔赴影视,虽然他们的心始终记挂着舞台,但也没有谁会和人民币过不去。好的导演们虽然依旧驻守在舞台,只是,如田沁鑫这样,也再难保持《生死场》般的纯粹:“我很努力地做了《狂飙》《赵氏孤儿》,到我导演昆曲《1699桃花扇》后,我纯粹的艺术生涯告一段落”。

现实确实困窘,《生死场》复排,韩童生和倪大红10场的演出费也不如他们一集的电视剧片酬。倪大宏对此一笑了之,“都捐了”。老派本分的演员们回到排练场,不计报酬,不带助理,摸爬滚打,本也只是为了一段初心。

韩童生在复排期间办了在国家话剧院的退休手续,他说《生死场》是他戏剧生涯不能磨灭的里程碑:“在当时戏剧的环境下,这部戏是给我们这些热爱戏剧的演员打了一针强心剂,让我们知道戏剧是有希望的,是可以和观众们一起走得更远的。从那以后,我就坚定了终身不可能离开舞台的信念。一直到我这个月退休前,我也确实一直都守在舞台上。我希望,一个戏剧演员能够在舞台上,把自己的所想,所获,传递给观众。”

倪大红因为《生死场》收获了每个戏剧演员梦寐以求的梅花奖,但最近十年间几乎已不再进剧场,而这一次,“好像时光倒流,沉浸在这儿心里很满。我出演这出戏,不动,朴朴实实地演,不去想其他的。感觉田导也有这样的想法,保持我们从前,16年前的模样,一台朴实的,一台憨厚的,没有乱七八糟东西的《生死场》。”

但是,已经很难再找到他们这样的演员了。复排的《生死场》,应该是这个剧绝版的演出。年轻演员纷纷去排练场观摩两位“大神”的表演,但是,要接下这样的角色,恐怕很难。时代变了,对于演员来说,演技并不是最重要的安身立命之本,一朝拾起,怕是不易。韩童生这样的老派演员,也只是含蓄地提醒年轻演员,希望他们能认识到,表演是一门学问。

要看到“憨厚的没有乱七八糟的戏剧”一样很难。那种忧患的、雄壮的、狂放的、挥洒的戏剧精神,好像是属于1990年代的标本,定格在这部剧中。在那个理想主义尚存的年代,中国的戏剧舞台还是有很多这样精神的作品,只是,现在还在演的,还能保持当年状态的,好像没剩下几个了。

当然,不是说现如今的戏剧一无是处。也不是说《生死场》是无瑕的。但是在商业化最摧枯拉朽的话剧舞台,看完《生死场》还是有点悲观。因为,这个戏像是面镜子,照出16年前那种理想主义的光热。而今天,热爱戏剧的观众得靠这光热的余温取暖。

话题有些悲观,现实不至于这么悲观。理想总会回来的,时代总是在轮转的。就是,不知道还需要等多少时候。

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

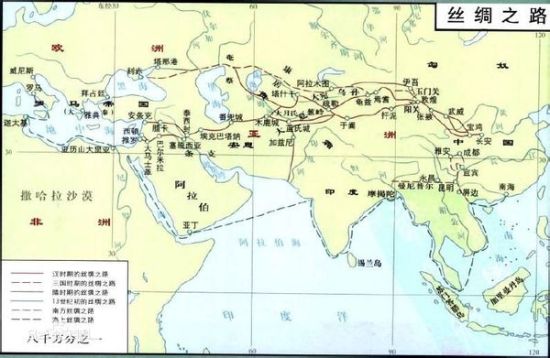

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路