陈佩斯:走到今天,是我不幸中的有幸

来源:北京文艺网

时间:2015-08-03 11:25:08

对陈佩斯的印象,或者说偏见,往往先来自他的小品。1984年,有一个陈小二在央视春晚吃了四大碗面条,用一只空碗一双长筷,从狼吞虎咽吃到难以下咽,然后被送往医院。

对陈佩斯的印象,或者说偏见,往往先来自他的小品。1984年,有一个陈小二在央视春晚吃了四大碗面条,用一只空碗一双长筷,从狼吞虎咽吃到难以下咽,然后被送往医院。

这个陈小二眼睛不大,眼珠子却滴溜溜转得飞快。他的脸皮厚,心思多,头发从稀少变成没有,当着人一本正经,转过头一脸奸笑。但相比浓眉大眼正气凛然的朱时茂,我们更容易喜欢贼眉鼠眼小奸小坏的陈小二,他的算计失败令我们发笑,他的捉弄成功更令我们快乐,仿佛与我们身上那些不够高尚不够优秀的地方心照不宣地打过招呼成了朋友。这个陈小二上了11年春晚,我们记住了他的另一个名字:陈佩斯。

但记者见到的陈佩斯,只与印象中的陈佩斯共享同一个名字。他说话的声腔沉郁自信,完全不似小品中拿腔拿调的尖锐;遣词造句多用书面语,显示出良好的文学修养,远非表演中的白字连篇;甚至当他笑起来的时候,眼角拖泥带水地散开扇形纹路,不再是记忆里那张皮肉紧实的脸。

当他开始谈论喜剧的时候,他谈论的是笑行为如何发生和人类如何诞生,如同一个一板一眼的教授介绍学科起源。每当我觉得他的宏篇大论告一段落想转换话题时,他又马上开启了下一段,如同从第一章翻到第二章。这个陈佩斯远远溢出采访提纲,系统浑成而宏大。

但观望全程的宣传却说,她觉得陈老师像个小孩子,遇到自己喜欢的话题就一直说一直说下去,才不管旁人反应,特别可爱。

排练厅的窗开得高,陈佩斯站起来的时候,飞进来的阳光像是突然撞在那颗标志性的光头上,余光晕染,边界模糊。这张令几代中国人都熟悉喜爱的脸,在那一瞬间,显得恍惚而神奇。

五月中开始,周一到周六,下午一点半到七点,陈佩斯都在世纪剧院排练。他是话剧《戏台》的导演,同时还兼了戏班班主的角色。记者去看了三次彩排,他都是一样的打扮:灰长衫、练功裤、片儿鞋,执一柄折扇。

去的三次里,排练厅的空调只在采访那天开过一次。这个六月北京不算高温,但空间毕竟封闭,表演又极耗体力,主演杨立新已经真真假假对着媒体控诉过这个抠门的班头领袖。而陈佩斯更接近于一个老派、节俭、养生而固执的家长,坚持出汗对身体有好处。宁可有时候脱了长衫,里头穿一件白T恤——更确切地说,老头衫——坐在台下摇扇子,仿佛一个寻常的纳凉老头。

陈佩斯今年61岁了。相比标志性的光头,如今他花白的胡子更引人注目,2011年开始跟着他的喜剧班学员觉得,陈老师的胡子这几年愈发白了。

早几年的报道就提到过,有一次演出后,陈佩斯晕倒送院,于是身边总备着生理盐水补充体力。腾讯的这次采访原定的日期本该更早一些,但他拍完海报,“有点累”,后延了几天。第二天本来应该再排一家媒体采访,但他要求宣传再推迟两天,“连着采访太累”。

甚至连现在的角色、班主侯喜亭,他原本也不想演。侯喜亭身上有自幼坐科的功夫架势,又有当班主的洞明练达,举手投足、言语留白里都是戏,很能过瘾,但陈佩斯觉得“角色太重,没精力。”最后是原定的演员调整,他不得不顶上。

要看过彩排,才知道陈佩斯为什么说没精力。排练中他不时打断表演,解释心理,还原情境,捋顺台词,偶尔还会亲自示范:“这句词还有另一个意思没演出来”,“这里太放了往回收一点”,甚至是“这句节奏没控制好,停顿长了”。

戏园经理问得了巧便摆谱的大嗓儿:“给您来壶香片?”这一句话,陈佩斯抠了不下十遍:“香片是上等茶,这么问有对一个送包子的反讽。”

但演员用力过猛,他又提醒:“你这声里有怨,不应该。从小做这行,戏园子里能做到经理的,什么没见过,什么不能忍。”

反复几次,他也忍不住感慨:“也许80后90后也听不出来,但你还得演出来。”

记者所见的第一个下午,他们用6个小时抠了4段戏,总长不会超过半小时。一位朋友看了彩排,回去感慨:“抠得这么细,跟陈老师演戏太累了。”

虽然按照抠戏二人组另一位成员杨立新的说法,这戏如果就他跟陈佩斯俩人搭,不出半月就能排完了。

有一幕是大帅来到戏班,旁若无人地哭着上场。给演员说戏时,杨立新将五次大哭逐一剥开,亲自示范了每一哭的心理、节奏和走位。陈佩斯一直本本分分跪在台上,但在“大帅”哭了好几遍后,他悠悠地讲了一个最高统帅的笑话,全场大笑。“所以,手握权力者就是这么无所顾忌。”他最后点了题,脸上有一点微微得意,又始终淡淡的笑。

“陈老师不会轻易示范,他希望你能用自己的方式去表演。只有当他跟你解释而你理解不了的时候,他可能示范一段。你就会发现看起来这么平淡的一段文本都可以有这么丰富的表达,同时又能特别符合这个人物的状态。”第一届喜剧培训班学员陈志对我说。

一次场间休息,陈佩斯看起来有点累,坐在道具戏箱上。年轻演员体恤他,建议就这么演:按规矩戏箱不能随便坐,但班主可以。“但观众不知道啊,我又不能挂个牌:班主可以坐。”他一边说,一边站了起来。

采访结束在化妆间吃盒饭,陈佩斯两旁的位置都空着,仿佛是他的气场的具象化。一个演员告诉记者,有时中午在外面吃饭,陈老师也总是一个人走在前面,“我不知道别人怎么样,但我是躲的。”

这个叫塔兔的演员原来是个夜店DJ。有一次录节目遇到陈佩斯,他说自己想演戏,陈佩斯真的给他打电话,请他来排话剧。来了之后他才发现自己不会表演,第二年报了陈佩斯的喜剧表演班。排练的角色需要做蹲、起、看三个动作,陈佩斯让他练了两个小时,他觉得人生崩溃了。

“这是你人生最失败的事情吗?”记者问。

“不,这只是失败的开始。后来还有,接一个电话接了一个上午。”他说。从发现自己的不够时,他开始躲陈佩斯。找补自信的方法是上外面试戏,“好几个戏,都试成了”。试成就算,继续跟陈佩斯修行。

2001年,陈佩斯带着喜剧《托儿》行走全国。那是中国话剧的低谷期,体制转型,人才断档,话剧演员纷纷在外演出电视剧。剧院往往是上世纪五六十年代建制,外表恢弘,但进门之后,剧组往往需要从厕所开始打扫:“省一级的话剧院,建得跟人民大会堂一样,但一进后台一股尿骚味:厕所的水阀已经锈住了,不知多少年没有打开过,一点一点给它弄开。先打扫厕所,再打扫舞台。然后才能演出。”陈佩斯说。

更困难的是市场。“买票看戏这个事从一解放就没有了。当一个社会吃惯供给制的时候,你突然提出‘买’的概念,双方都被难到了。”

那时候连陈佩斯都不会为自己定价,每场演出,他定出一个能够保本略有盈余的数字。在“陈佩斯”的名头下,这个价格对地方的演出商相当具有吸引力——毕竟在此前,他走穴演一场20分钟的小品也能进账十万八万,而一场话剧的时间是两个小时。并且,这位大明星也前所未有地配合宣传:每到一地,都上电台直播,告诉大家他马上要在当地表演话剧。

在陈佩斯的名气和喜剧的吸引力之下,《托儿》在第一轮演出33场后,收回投资,在大道公司官网上,显示该剧在全国巡演中“创造了上千万元的票房神话”。至今大道公司先后出品了6部舞台喜剧和1部音乐剧,累计巡演超过500场次,吸引了70万观众进入剧场。“做的时候挺苦,但是事后觉得,也算是为社会做了点有意义的事。”陈佩斯说。

代价是我们见到的陈佩斯越发消瘦,容易忘词,这几年他在各卫视春晚不时还和朱时茂合作小品,他通常剃了胡子,但反应与台词显然不如当年。采访中他说自己并不是那种强健的体质,自己人生最大的遗憾就是身体不好、精力不够。

饶是如此,他还像一个劳模一样,出现在话剧舞台。朱时茂曾参与《托儿》第一轮演出,之后就退出了:一个电视剧一晚上有几亿观众,何苦每天让自己在台上东奔西跑,费力劳心。毓钺说他看陈佩斯一场戏下来,“人跟水耗子似的,受这罪干嘛啊!”

“你去搭一个剧组,30集电视剧,4、5个月也就出来了。你自己再租个大房车,弄俩助理,小火锅一点,慢悠悠吃上。佩斯这样的腕儿到哪还能让他吃这样的苦啊!但他不干。”毓钺说。

让他坚持到这程度的,不仅是人人都以为的“对喜剧的爱”,还有他的意难平。他再次说起《沁园春·恨》,“人都会对逆境有恨。但我们之间的不同是,郑板桥的恨通往他的‘难得糊涂’,而我变成动力,逆水行舟,走到今天,这是我不幸中的有幸。”

《戏台》剧组的午饭是外卖的炒饭,一人一盒。陈佩斯吃饭很快,但仔细,或者说,吃得很准确,完全不是小品中的呼哧相。中途有人递辣椒酱给他,他没要,排练需要保护嗓子。他把盖子盖回盒上,把饭盒轻放进垃圾桶,漱了漱口,带着茶杯回去了排练厅。

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

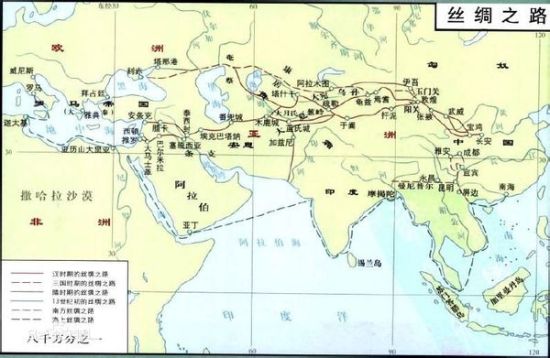

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路