要把戏曲观众的年龄拉低30岁

电音、爵士,混搭上了软糯的江南评弹和典雅的水墨昆曲,这些看上去似乎是两个世界的艺术,在一个舞台上交融。

“我不是要改变戏曲,只是用现代音乐包装它。”——卢中强

早报记者 潘妤

电音、爵士,混搭上了软糯的江南评弹和典雅的水墨昆曲,这些看上去似乎是两个世界的艺术,在一个舞台上交融。演员怀抱琵琶三弦娓娓唱来,伴奏的却是贝斯、吉他和架子鼓,剧场里的观众基本都是年轻人,每曲唱罢,都有演唱会般热烈的掌声、喝彩甚至尖叫。

上周,在苏州文化艺术中心的大剧院里,“新乐府”问世以来的第一个剧场演出在此举行,现场座无虚席。开场前,剧场中甚至还出现了5个身着古风服装的Cosplay玩家表演古装秀。散场时,很多观众依然一路回味着刚才的火热场景,并且探讨着昆曲本来究竟是什么样子。9月16日,这个演出将移师上海,在On Stage进行一场演出。

曾经打造了“民谣在路上”的十三月文化,在酝酿5年后,又创造了“新乐府”这一音乐形式。“新乐府”通过对传统戏曲音乐和原生态音乐的挖掘采样,经过重新编曲配器和创作,成为一种全新的音乐形式。出品人卢中强在过去5年发起了一场“中国民谣复兴运动”后,似乎又在努力开始一次更大野心的复兴运动,而这一次,他的目标是,“要让戏曲飞起来,把戏曲观众的年龄拉低30岁。”

“戏曲是我血液里的东西”

卢中强的十三月文化在过去几年创造了很多历史,“民谣在路上”5年间巡演了300多场,走过了60多个城市,吸引了近300万观众,挖掘出了苏阳、万晓利、马条、山人乐队、钟立风等很多民谣歌手。而在此之前,中国的民谣始终处在一个半死不活的状态,卢中强说,2010年之前,没有人可以想到,民谣也可以这样演,可以有这样的轰动,可以占领大剧场。

而事实上,就在“民谣在路上”红火的几年间,卢中强就开始酝酿起了一个和戏曲有关的跨界尝试。两年前,他给自己的想法注册了一个品牌叫“新乐府”。乐府’本身就是过去官方记录一些诗歌或民间音乐的机构,也有和乐唱诗的意思。‘新乐府’这个概念最早是白居易提出来的。”在这个名字里,卢中强寄托了自己的很多想法,要把中国的戏曲音乐,用另一种方法采集、传播、记录下来,让更多人发现传统的价值。

一个始终走在流行音乐和现代音乐前沿的人开始关注戏曲,其实并非偶然。卢中强从小在剧院长大,母亲是黄梅戏演员,父亲是作曲家,大院里还住着京剧团和徽剧团的演员。“我家左边是黄梅戏的排练场,右边是徽剧和京剧的排练场。每天一起来听到的都是这样的东西。差不多三岁的时候,父亲就开始教我二胡,我五岁的时候就经常一大早起来帮院里的叔叔阿姨练琴、开嗓子。”

但卢中强并不喜欢戏曲。大学里学的是西洋音乐和乐器,对戏曲有着一种奇怪的排斥。直到40岁之后,卢中强才开始重新听戏曲,发现自己热爱这个:“我想这可能是我血液里的东西,所以我决定一定要做些什么。”

“戏曲真的太可惜了。”虽然身在音乐界,但卢中强对戏曲界的惨淡现状却深有感触,这不仅是指从业者的境遇,更是剧种和传统流失的速度:“京剧、昆曲、徽剧、黄梅戏等这些较大型的剧种,因为有票房,有国家资金扶持,也有大家的重视,发展得还算不错,但还有上千种地方小剧种生存得非常艰难。比如江西的吉剧、湖南的花鼓、安徽的庐剧,这些方言小剧种真的有可能会消亡。光浙江就有47种戏曲,能演的20个都不到。如果能用另一种方式传播和记录下来,应该对剧种生存有帮助。”

卢中强最想做的就是把青年人吸引过来,按照他的想法,就是把戏曲观众年龄拉低30岁。而经过调查研究,卢中强发现现在的90后、95后在中国传统文化方面有一个很好的回归:“比如昆曲、汉服,我发现很多高校的昆曲社团特别活跃。”

在卢中强看来,“新乐府”也许可以成为一种新的文化趋势,成为一种新的生活方式,“我不是要改变戏曲,我只是用现代音乐包装它,变成年轻人比较能够接受的方式。其实我认为戏曲当中有特别多好玩的、能够打开天性的东西。让戏曲飞起来,更多年轻人就会走进来。”

所有戏曲剧种

都可以加入“新乐府”

事实上,把戏曲元素包装成现代音乐的想法在卢中强这里早有技术和理念基础。2002年,卢中强在为央视做节目时发现了来自贵州凯里民歌团的苗族歌手阿幼朵。贵州民歌的独特魅力感染了卢中强,他在很短时间内把3首苗族民歌改编融合成一首,取名为《苗岭飞歌》,这首歌直到如今仍然广为传唱。从那个时候开始,卢中强就意识到,“中国民族民间音乐不仅好听,而且有巨大的市场需求。”

“十三月”唱片成立后一直致力于做各种中国民族元素的音乐。比如苏阳把西北民间音乐“花儿”和当代音乐进行嫁接,山人乐队把云南地区多个民族的音乐元素加入新的演绎,至今已在欧美巡演近百场,还有马条的新疆元素、川子的老北京元素等等,在卢中强眼中,中国民间音乐博大精深,他们被大规模地带入流行音乐的视野,在未来很长时间能够留存下来,这本身就是一种意义。

虽然已经有过类似的尝试,但关乎戏曲音乐的“新乐府”,卢中强并不敢贸然启动。在他看来,新乐府’的核心必须是对传统戏曲的绝对尊重,然后在尊重的基础上去做一些恰当的结合。做成一个可以流传更广、具备普遍审美的东西。”

一年多前,卢中强尝试在上海建了一个技术研发团队,找了最好的电子音乐家以及古典功底深厚的音乐家合作,但投入了300多万元之后却发现,“一直没有达到我想要的、能够表达我的主张的程度。”

直到找到老搭档陈伟伦,对方给他做了一个将近6分钟的小样,卢中强心里的石头才落了地:“我看到了未来延伸下去的各种可能性。”

但寻找合作演员的过程也并不容易。评弹音乐的制作人吴梦奇起初去苏州评弹学校寻觅年轻演员,但去了之后特别失望,因为那儿的高年级孩子甚至连一整段经典唱段都唱不下来。“这可能也是中国戏曲的悲哀,一种现状的缩影。”卢中强说,直至几番兜转,他们才联系到了上海评弹团的高博文,说了想法后,高博文当即就答应参与,并叫来了搭档陆锦花一起参与。“我们谈到报酬时,高博文特别认真地说,‘我不要报酬。你们做这样的事情都是在帮助艺术,我怎么能要求报酬呢。’我感觉戏曲的角儿和普通演员差异真的太大了。高博文和陆锦花参与进来以后,整个音乐的创意一下就丰富了,创作变成了一个碰撞的过程。”

卢中强表示,昆曲和评弹只是“新乐府”的一个开始,中国的戏曲是个巨大的宝库,“今年我们做了昆曲、评弹,明年我们再做川剧和黄梅戏。中国有上千个剧种,包括南音这样的传统音乐,我希望有生之年尽可能多地尝试,一切皆有可能。”

把“新乐府”做成

平台孵化器

2015年4月3日,“新乐府”在大观园剧院里首次公开彩排,十几天后,“新乐府”宣传片在网络媒体上发布没多久,就在戏剧界人士的朋友圈中成为现象事件。

5月2日,“新乐府”在北京进行问世后的首场演出。让卢中强高兴的是,仅仅这一场演出,就已经有5家赞助机构与之合作,其中包括荔枝电台这样的知名媒介,甚至在一个月内谈妥了全年的冠名,国外的一些音乐节也抛来了绣球。“其实做这个项目,我也是想寻找戏曲传播的一种商业可能,我不希望戏曲成为博物馆艺术,而是希望它既有文化价值,也能有市场价值,这才是最健康的状态。”

而上周在苏州文化艺术中心的演出是“新乐府”的第三次正式亮相,此前他们还尝试在7月张北音乐节上第一次唱响昆曲。但卢中强还是表示,苏州的这一次尤其忐忑,一是因为这里是评弹和昆曲的故乡,二是因为这也是“新乐府”第一次在剧场演出。

评弹部分的制作人吴梦奇写过无数快男超女的主打歌,比如张靓颖的《如果爱下去》,但写了几十年流行歌曲,身为苏州人的他却感觉到这个跨界过程中的困难重重。苏州站是和高博文和陆锦花再度合作。演出时,《莺莺操琴》、《方卿唱道情》、《情探》,这些评弹里最脍炙人口的唱段在爵士钢琴家韩韵、大提琴演奏家宋昭的伴奏下呈现,而《天涯歌女》这首耳熟能详的歌曲竟然也恢复最初取自评弹曲调的格局,以另一种视听感受出现在舞台之上。

昆曲部分则由十三月文化的制作总监陈伟伦领衔制作,他此前被人熟知是因为他是左小祖咒的制作人。在演出之前,“新乐府”刚刚和江苏省昆剧院签下了战略合作协议,未来将有很多深度合作。舞台上纱幕低垂,江苏省昆剧院的龚隐雷、施夏明身着戏装登场,《牡丹亭》里最经典的唱段,配合多媒体的背景和声光电的效果,让整个呈现充满了电子音乐的冲击感和混搭感。虽然陈伟伦坦言这样的跨界尝试非常大胆,一定会面临争议,但他强调:“我们并不能单一地被概括成是要给传统包装,也不是单纯地所谓革新,而是要不断吸收,创造一种全新的音乐形式。”

当晚还有一个和戏曲无关的部分异常出彩。大提琴家宋昭和自己的伙伴们从中国的传统古乐里汲取元素,重新创作了一种有着传统光辉和现代精神的世界音乐,配合小提琴演奏家马骁飞、吉他胡晨、洞箫尺八后山人、人声四仰以及巩中辉的行为舞蹈,创造了一种耳目一新的视听艺术。而这也是卢中强对“新乐府”的构想组成,“以往跨界音乐大都是音乐家的单打独斗,中国的世界音乐还没有形成气候。但是如果了解山人、了解苏阳的观众也来听戏曲,其实这个观众群就被扩大了”。

在卢中强的构想中,“新乐府”远不止是一个创作演出,而是一个平台和孵化器。“我们希望越来越多的年轻的有想法的人能够来到这里,一起进行跨界的音乐尝试。除了戏曲,还有中国传统音乐、少数民族音乐,都会被放到这个平台上来,让中国的世界音乐真正走向世界。”

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

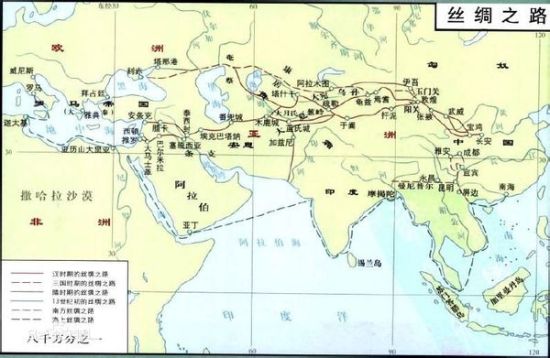

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路