皮之不存,毛将焉附

去看李宗熹的舞台剧《谎言》,把许多个日子黯然生成的与这个世界的对抗,重又捧出来,仔细思量。

文丨娜小眼

去看李宗熹的舞台剧《谎言》,把许多个日子黯然生成的与这个世界的对抗,重又捧出来,仔细思量。

如果没记错,《谎言》是李宗熹的早期作品,议题再次被摆置在当下语境也许是导演有意为之。时代更迭,精神上的痼疾是信任的危机,溯源追本则是人心的危机。堂而皇之的借口,左右逢源的言辞,无的放矢的遮蔽,和长久习惯的自我蒙昧。无意识的谎言似乎成为了一种意义,而导演李宗熹抛出的疑问是,说谎会令生活变得更好么?

出自台湾导演手下的戏,重点似乎并不在文本的精雕细琢,而铺陈的是一种扑面而来的情绪,像是自潮湿的巷子口走来的少女,裹挟着南方的甜腻和害羞。李宗熹的舞台则视觉化为一部斑斓的电影,带有年代气息的服装,精致的舞美装置,灯光塑造的棱角分明的空间,把观众带入他所在的通道,以一种特有的柔软叙述,直抵心际。舞台剧《谎言》如是。

间离在故事外的说书人漫步在台唇口,似一名旁观者冷静的讲述——一个关于女孩儿以谎言为生的故事,在一口一口茶香的咂摸中缓缓道来。镇子上的白素香习惯以谎言取悦旁人,却以微不足道的谎言以致父亲失去生命,自此热情的白素香性情大变,她以极端的直爽遭遇一次次旁观和冷眼,失去爱情,失去家庭。当她踏上不知去向的火车时,却偶遇了正要前往茶庄准备结婚的天赐和佩佩。他们就像白素香的一面镜子,接纳她的坦率和冷漠,正当她打开心扉,火车竟意外脱轨,夫妻二人丧生,素香幸存,带着他们未完成的心愿,素香带着嗷嗷待哺的婴儿假扮佩佩,来到了茶庄,开始了更漫长的谎言之旅。

李宗熹的二度创作以两道帘幕将舞台分割成了三个维度,台唇的冷和中后区的暖对比鲜明,叙述以现实和超现实的闪回交叉,伴以现场吉他演唱,二道帘幕后区的阶梯式舞美,以定点光将两位演员放至高处,极强的纵深感塑造回忆的空旷和久远。周遭经纬相交的网状舞美象征着压抑的质感,灯光倾泻而下穿过,在角色头顶斑斑驳驳。一种视觉化极强的幻觉,如同故事里宁谧的茶庄一般,将戏与观众隔绝在闹市之外。

然而故事总是留有缺憾,或许在于创作者为了迎合戏剧性所故作的几处巧合。在我看来,故事性极强的戏剧总是带有几分虚构的嫌疑,容易将观众撇在云里雾里的逻辑矛盾中,好的叙述是如行云流水般不露痕迹,一气呵成。而《谎言》中层出不穷的剧情反转反而造成了观众的审美疲劳,延宕了故事节奏。如若在老夫人得知真相时便戛然而止,结局是否会更发人觉醒?

在表演上,很欣赏演员孔令美饰演的茶庄夫人,她似乎周身都充满能量,阅尽千帆又将世事熟稔于心,她的舞台行动多半是在没有生命的轮椅中完成,然而给人印象极深,台词或短或长的静默腾出更多回味的间隙。

当故事中那个真正的坏人捧着欺骗而来的钱财,冠冕堂皇的指责在场的众人时,真令人唏嘘,我坐在观众席,似乎成为被指责的对象,羞愧的垂头掩面。一个成语,皮之不存毛将焉附。我喜欢将它用作与人的交汇——如果你侥幸待人,“真”便不会归依于你。于是我知道了,“诚”与“真”就是人的脊,是人的肌肤。然而年轮俱增,我们心里还存有几分不染污秽的真?这个时代,“真”是被丢弃在角落里的垃圾,是格格不入的怪病,我们谈笑风生,我们面无表情,我们故作聪明,我们连自己都骗,只因为不敢打破这,巨大的庸俗。

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

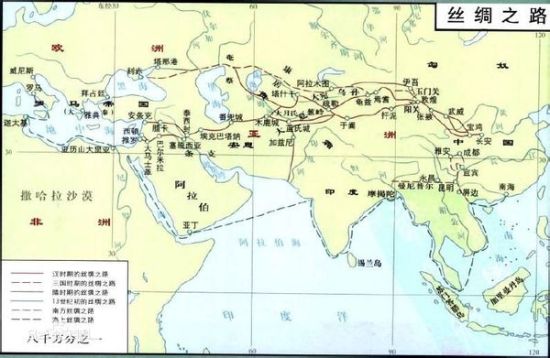

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路