波兰戏剧当代困惑的辩论场

来源:北京青年报

时间:2015-11-17 10:30:30

从2011年卡纳剧院的《来洛尼亚王国》初登林兆华戏剧邀请展,到今年《伐木》《先人祭》《樱桃园的肖像》等剧的接连上演。

从2011年卡纳剧院的《来洛尼亚王国》初登林兆华戏剧邀请展,到今年《伐木》《先人祭》《樱桃园的肖像》等剧的接连上演,“波兰戏剧月”、“塔德乌什·康多尔诞辰百年系列活动”的举办,四年间,波兰戏剧以其丰富的历史积淀、敏锐的现实关照、多元的艺术表达、诗性的美学语汇,给中国观众留下了深刻的印象。与同一时期上演的其他欧美国家的戏剧相比,波兰戏剧的气质浪漫而神秘、深刻且精细,它的舞台呈现不拘一格,它的导演意识大胆前卫,其创作动力既源自剧场变革的内在需求和创造激情,又同国家复杂的历史进程、独特的时代境遇和民族文化息息相关,尤其后者成为波兰戏剧重要的文化资源和精神依托。今年10月末,带着对波兰戏剧的最初印象和些许困惑,笔者受邀从弗罗茨瓦夫到克拉科夫,再到华沙,走访剧院、高校、戏剧研究机构,观摩演出,试图窥探波兰戏剧的文化基因,追寻一个真实波兰戏剧的“前世今生”。

多个面向的表达指向信仰与自省

观众为什么来到剧场?戏剧为什么而存在?当多数人还在为这些形而上的疑问纠缠不休时,波兰戏剧用直面当下的在场言说,直抵良知与信仰的灵魂拷问,让戏剧站在了一个国家文化与艺术探索的前沿,以积极介入现实的姿态,完成了古老戏剧与当代观众的审美对接。戏剧与现实的紧密关系,在第八届“对话·弗罗茨瓦夫国际戏剧节”上可见一斑。本届戏剧节的主题为“没有上帝的世界”。主题的设置来源于策划者对欧洲当代社会现状的深入观察,一方面是稳定安逸的生活景象,一方面却是难民潮、保守主义抬头、信仰真空等现实和精神危机的弥散。“没有上帝的世界”,无意于讨论宗教的终结与否,而是希望人们多一些直面现实的勇气和自省,多一些对自身生存、发展前景的关切。参演的11部作品中,虽然波兰本土作品只有3部(分别是克里斯蒂安·陆帕(Krystian Lupa)的《伐木》、克日什托夫·瓦里科夫斯基(Krzysztof Warlikowski)的《法国人》和拉多斯瓦夫·李赫齐克(Radoslaw Rychcik)的《先人祭》),但它们却从三个不同的时空维度呼应了这一主题。

三部作品都是经典文学、戏剧文本的再演绎,显然,舞台阐释者们并没有停留在对经典的亦步亦趋上。相较于原作的时空背景,他们更钟情于故事情节、人物命运与当代人境遇的关联。而演出主题“在场性”的确立,很大程度上就是通过时空置换的方式实现的。

李赫齐克将由四个部分组成的《先人祭》压缩到170分钟的时间内,密茨凯维奇原作中神秘、浪漫、史诗的风格遭遇了美国流行文化的侵袭:教堂和牢房变成了有自动可乐售货机的篮球场,一个三人女子组合坐在台前的沙发上唱着不同时代美国的流行歌曲;祭师不再扮演为死者举行祭奠仪式、呼唤先人鬼魂的角色,而是成了主持万圣节庆典的小丑;原作中被他召唤而来的佐霞、约久和鲁霞、地主等变成了玛丽莲·梦露、电影《闪灵》中的双胞胎、3K党成员、独眼拉拉队长等美国社会文化的符号;群鸟合唱队变成了现实中备受种族隔离制度伤害的黑人。更具颠覆性的改编来自主角古斯塔夫,他的身上不再积蓄着民族压迫与家国分离的怒火,而是以长发和大胡子出现,提着老式录音机,喝着可口可乐,犹如一位四处流浪的嬉皮士,对主流社会的陈规陋习进行尖锐的调侃。而舞台后方堆放的电视机画面上,循环播放的肯尼迪总统遭遇暗杀、大卫·林奇电影《迷失高速公路》等的画面,又成为某种特定时代状态的隐喻……舞台上,时间进行了后现代式的重新置换,最具大众娱乐色彩的流行文化与最为惨痛的种族隔离制度并置,上流社会的精神奢靡与垮掉一代的落拓不羁相互碰撞,多个空间符号元素的拼贴,使浪漫主义对民主、平等、自由的斗争呼声在异国的文化环境中找到了回声,也让《先人祭》在跨文化的创作实验中,具有了更多主题的普适性。

瓦里科夫斯基的《法国人》改编自普鲁斯特七卷本的皇皇巨著《追忆似水年华》。这里,观众依旧找不到19世纪末20世纪初法国上流社会的世态风情。在一个由厂房改造的巨大空间内,极具表现主义、象征主义意味的舞台装置和视觉呈现显得孤独与压抑,非线性的时间叙事,既呈现了主人公们现实与精神世界的交叉、重叠,又以平行的姿态拉近了舞台与当下的距离。显然,与剧中的人物一样,瓦里科夫斯基希望时空能承载更多介入现实问题、窥探内心隐秘的功能。整个舞台空间处处充满了暗示、处处埋伏着批判:由玻璃构成的封闭移动平台,是上流社会的贵族沙龙,他们庸俗、虚伪、做作的享乐主义姿态以及极端的民族偏见,弥漫着当下社会保守主义抬头、安于现状的危机;腐朽的空间引发了奥丽埃娜的“出走”、德雷弗斯的反叛,但外面的世界仍然怪诞、变异。由一组展示不同生物表达爱情的视频画面、抽象变形的芭蕾双人舞等组成的视觉符号群,由德彪西歌剧片段、交响乐《查拉图斯特拉如是说》等组成的听觉符号群,以光怪陆离的荒诞面目,映衬着舞台游荡者们复杂与迷惘的精神状态。唯有在性爱的沉溺与施虐、疯狂与放纵中,他们才能释放自己,舒缓政治、道德、伦理的束缚,然而,真爱早已不在。“旧时代”的秩序在百年之前推倒,又在新世纪的今天被重新激活,人的孤独、颓废、恐惧、暴力依旧,这似乎是瓦里科夫斯基为当代人呈现的悲剧。

对现实问题的关切、批判,也在不同剧院的演出中持续着。像克拉科夫老剧院今年演出季的主题就是“别怕”,它源自人们对现实生活与他人的不信任和紧张关系。在艺术总监杨·克拉塔(Jan Klata)眼中,戏剧形式的新鲜感和现代感固然重要,但一定不能脱离当代人的生存境遇和困惑,剧院今年推出的《人民公敌》《哈姆雷特》《上帝会告诉我们一切》等剧,就是这一主题最好的回应。

可寻的师承沿革不断的思辨叛逆

自格洛托夫斯基、康多尔以降,导演的美学实践与前卫探索构成了波兰戏剧鲜明的艺术标识,可以说,当代波兰戏剧的革新与发展,导演的主宰地位是不可撼动的。这种地位不仅体现在其对文学、戏剧、电影、音乐、舞蹈、美术、视觉艺术等不同文化艺术资源的广博吸收、灵活驾驭上,更体现在导演群体的师承和代际传承上。“40后”的陆帕以丰厚的人文经典为支撑,推动了波兰戏剧对人存在价值的思辨式表达,至今创造势头不减;他的学生“60后”瓦里克夫斯基、雅奇纳(Grzegorz Jarzyna)、切普拉克(Piotr Ceplak)则规避传统的拘囿,以断裂式的美学呈现放大着个体的精神诉求;到“70后”的传承者杨·克拉塔那里,用颠覆式的姿态解构人们熟悉的历史、政治、道德,把一个个经典化的文本抛进疯癫且真实的“现实”世界成为其艺术表达的方式;而更年轻的“80后”导演们则在前辈们开拓的美学道路上,寻找着差异化的舞台表达语汇。波兰戏剧导演没有为模仿者、追随者们创造现成的、可以遵循的规则、模型。走访期间,我们听到最多的就是,导演要随时做好与舞台“战斗”的准备,不断地去创造、革新,这或许是波兰戏剧传承至今活力犹在的奥秘所在。

在笔者此行所看的6部波兰戏里,文本与舞台、演员与观众、演员与道具、多媒体与表演、舞台空间与剧场空间等的关系,经导演的二度创造,变得抽象而复杂。尽管存在语言、文化上的隔阂,但裹挟其间的精细化表演、仪式化场面、歇斯底里式的情感,以及隐约显露的神秘意象、宗教元素,还是让我们感受到波兰戏剧中贯穿着的神圣与严肃。

《先人祭》的第三幕,被流放的青年革命者变成了被锁链系在一起的赤身裸体的奴隶,他们中有黑人也有白人,在氤氲的雾霾中,迈着沉重的脚步艰难前行。身为奴隶中的一员,康拉德用低沉的声音痛斥着种族隔离制度给他们身心造成的戕害,他对马丁·路德·金著名演讲《I have a dream》片段的化用,发出被歧视、被迫害者渴望平等、尊严的心声。紧接着,奴隶们唱起了《圣经》中的复仇之歌,被燃起的怒火不可遏抑。悲怆的歌声与不屈的身体形成了富有情感冲击力的视听画面,这种庄严的仪式感形成的“非暴力反抗”力量,不仅放大了他们的精神与肉体之痛,也强化了他们抵抗到底、捍卫自由的不屈意志。此外,长达15分钟的黑暗独白、鬼魂复仇时射向观众的强光、以美国著名品牌Aunt Jemima 形象装扮的罗利逊太太枪击3K党成员等场面的处理,均从语势变化、观演关系、行为动机开掘等方面体现着导演对传统演出观念、表演形式乃至观剧传统的叛逆。

舞台与真实“互搏” 视频与表演“合谋”

李赫齐克让一切的不可能变成了舞台上的真实存在,而《Galgan》(导演Ewelina Marciniak)则让一切的可能变成了舞台上的虚构。该剧表面上呈现的是一出家庭悲剧,畸形恋的姐弟参与了弑母、弑父的行为,然而具体的动机和过程如何?是阴谋还是过失?事实真相在姐弟两人一次次的想象、回忆中重构着,每一次叙述都是一种存在可能,每一次细节的呈现又让虚构变得残酷、真实。这也是一次“极端”的观剧体验。演出发生在一个仅能容纳50多人的封闭空间里,观众分坐两面。一个方形的水槽和转动的乐台构成了姐弟俩生活记忆的全部。家庭中重要的父母角色被两个玩具人偶替代,凶器隐藏于水池和乐器中,西红柿挤出的红色汁液制造着杀戮的惨烈。导演将姐弟俩的生活压缩在如此闭塞、潮湿的环境里,犹如把人性放到了实验室的玻璃容器中,她不希望观众置身于外,而是作为实验的参与者,透过撕裂的亲情、惊恐的表情、激烈的冒犯,让他们直面人性的弱点。爱的缺位和情感的冷漠可以在生活中修复,然而一些成长中的惨痛经历、历史中的沉重悲剧却是很难让人忘记的,我们知道得太多了,忘记并不意味着解脱,它只是逃避现实和麻痹自我的“毒品”。

在波兰的戏剧舞台上,导演与演员大都保持着稳定的合作关系。导演熟悉自己的演员,他们很多的表演意图与风格都是在与演员的相互磨合中形成的。在波兰导演眼中,生活化的虚拟、戏剧性的行动不应作为演员们的艺术追求,只有准确细腻地传达人物内心的真实与精神状态才是表演的理想境界。为此,导演们特别强调舞台行动的内在准确性,让演员的情感既来自真实生活,又能超脱于角色与生活之上。

如在克拉科夫Juliusz Slowacki剧场上演的《毒药与老妇》,虽移植自美国百老汇的经典舞台剧,是一部名副其实的主流戏剧作品,但导演并没有做娱乐化、游戏化的处理,而是以细腻、真实的表演展示每个人行为背后的内在动机,人物的语言、动作也仿佛经过了严格的节奏把控。剧中,两位老妇的表演,喜而不闹,认真与顽固的情绪转换间,将一个因巧合、误会编织成的喜剧导向了对社会问题的严肃探讨。

视频也是波兰戏剧导演惯用的戏剧手段,而且时常将其与角色的内心状态、生存境遇结合在一起。比如,贯穿始终的视频成为《法国人》外化人物内心世界、窥探角色潜意识的重要方式。主人公马塞尔以一段无情节的长独白出场,童年的天真、安逸并没有给他成人的生活带来多少幸福,反而让他成了一个既渴望爱又不敢面对爱的优柔寡断者。此时视频并列播放着人类亲吻、植物授粉、海马交配的画面,暗合着他心中爱的迷失与脆弱;当马塞尔得知阿尔贝蒂娜的同性恋身份,奥丽埃娜对庸俗乏味的沙龙生活感到厌倦时,摄像机又将他们的每一个动作、每一次表情都放大到屏幕上,通过这种方式,观众变成了躲在暗处的偷窥者,不仅增加了演出的“在场感”,而且可以从身临其境的视频画面中读取丰富的内心信息。

政府角色:承担国有剧院逾七成成本

◎徐健

今年是波兰公共剧场建立250周年,作为众多纪念活动中的一项,波兰文化和民族遗产部推出的“戏剧波兰2015”项目格外引人关注。该项目的主要内容就是把国家剧团的18部作品,带到戏剧稀缺的87个村镇进行移动演出,让戏剧进入更多波兰人的生活。以“戏剧下乡”的方式推广戏剧,看似平常,却与波兰人对“公共剧场”的理解紧密相连。在波兰戏剧研究中心主任Dorota Buchwald看来,“公共剧场不仅仅是一种你演我看的空间概念,更是维系民族意志、传承民族文化的精神栖息地。剧场就是为社会做贡献的地方,其公共属性体现在为民众服务、探讨社会问题、传播戏剧文化等多个方面。”

在波兰,戏剧得到了国家的普遍性扶植。遍布全国的118个国家剧院(剧场),日常运营、参加戏剧节、参与项目推广、开展学术研究等,都会得到国家不同程度的支持,每年在戏剧方面投入资金为15亿兹罗提(约合25亿人民币)的拨款,这也意味着,国家剧院每年70%-80%的资金来自政府。以戏剧节为例,每年波兰各地的戏剧节多达100个,其中最重要的5个国际性戏剧节和10个波兰本土戏剧节都可以获得国家的资助,比如即将于12月举行的克拉科夫戏剧节和笔者此次参加的弗罗茨瓦夫国际戏剧节。前者以波兰戏剧的展演为主,着重为国内外观众介绍本年度波兰演出的优秀剧目;后者突出国际性视野,两年一届,通过波兰戏剧与其他国家戏剧的“对话”,展示不同国家戏剧人在面对同一个社会、人性主题时的多元思考与美学挑战。

特别值得一提的是,国家主办的戏剧节并不以盈利为目的,而是希望通过这样的方式呈现波兰导演艺术、剧场探索达到的新高度,实现戏剧在更多受众群体中的普及。因此,低票价往往成为这些戏剧节的亮点。像本届对话·弗罗茨瓦夫国际戏剧节的11个演出剧目,共可接纳7500人次观剧,除《法国人》票价最贵外,其余剧目的最低票价均为20到30兹罗提(相当于约30-50元人民币)。由于今年开票时间提前,戏剧爱好者们可以尽早选择自己中意的剧目,同时,低票价的实施,降低了很多人走进剧场的门槛。

复杂曲折的历史变迁为波兰戏剧赋予了更多的社会使命与民族担当,剧场于这个国家而言,并不都是放松心情、愉悦身心的场所,它更是解决民族和社会问题的辩论场,是人性的瞭望台、精神海洋的灯塔。波兰戏剧不为娱乐而生,不以平庸为尚,穿梭其间的批判精神、人性拷问、实验意识,来自艺术家的勇气,来自舞台与观众的默契,更来自传统的召唤——这种传统自密茨凯维奇绵延至今,依旧熠熠生辉。

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

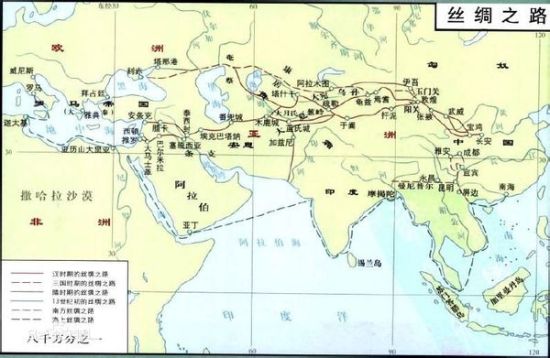

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路