说书艺人高和和

来源:

时间:2015-06-30 11:03:39

49 岁的高和和是神木县解家堡办处大湾村人,为榆林市第三批非物质化遗产项目“神木说书”的代表性传人。他从小热爱说书,劳作之余总不忘自编自演说上一段。

“拿起三弦手摊开,陕北说书上舞台,民间艺术人人爱,一代一代传下来。高不过的蓝天深不过的海,好不过现在的好代,光明大道畅通开,青松翠柏遍地,吃奶的孩子离不开娘,好光景不敢了共产党……”这是神木说书艺人高和向记者即兴表演的一段说书内容。

49 岁的高和和是神木县解家堡办处大湾村人,为榆林市第三批非物质化遗产项目“神木说书”的代表性传人。他从小热爱说书,劳作之余总不忘自编自演说上一段。他的说书字正腔圆,段子新颖,受到不少群众欢迎。

秧歌队走出来的说书人

“村里每年闹秧歌时,老一辈说书艺人总要上台露一手,耳濡目染,我从小便喜欢上了说书。”高和和告诉记者,小时候每当有外乡人来村里说书,他都要去听,听过之后经常会琢磨上半天,几经改编加工,就变成了地地道道的神木说书。村里人都说他是个说书的好料子。

高和和有个好兄弟叫高占发,曾专门拜师学过说书。为了“取经”,高和和一有空就去找高占发听他说书。一边学习,一边自己摸索,时日长了,他会说的段子越来越多。后来生活有了结余,高和和就自己买来说书磁带,在录音机里一遍一遍放着听。虽然磁带里的段子他听一两遍就烂熟于心,但是每次播放时他依旧听得投入、陶醉。他说,听“高手”说书,每听一遍的感受都不同,每一遍下来都可以学到新的东西。

每年正月的大柏堡村庙会上,琳琅满目的商品吸引不了高和和,此起彼伏的叫卖声也诱惑不了高和和,唯独戏台上那群扎着羊肚子手巾的老一辈说书艺人,一把三弦,一副甩板和一副“蚂蚱蚱”,边打,边弹,边唱,手脚腿嘴都不闲着的情景,让高和和每次都看得如痴如醉。待每年正月秧歌队开始在大湾等10 多个村子演出时,身为秧歌队成员的高和和便跟着秧歌队挨家挨户演出。时日长了,他也能把闹红火时老艺人的说书段子说得有模有样。24 岁时,高和和说书在附近的十里八村已小有名气。

在一次庙会上,正在看演出的高和和被大家极力推到了戏台上,鼓励他为大家说上一段。待三弦拉响之后,头次登台的高和和既紧张又羞怯,但当看到台下的村民们不停地为他鼓劲加油时,他终于亮开嗓子说了起来,说发展,说变化,说党的好政策,说不完的精彩事让他越说越有劲儿,他的这一段说书赢得了满堂彩。从此,每年闹秧歌、赶庙会时,高和和总会跟着大柏堡村秧歌队在解家堡、西沟等地登台表演,有的人还专程从远处赶来听他说政治历史,说传奇故事。每次他说完要下台,观众总要把他拦下再说上一段。

日子虽难说书为乐

高和和的父母过世早,生活的重担早早便压在了他一个人的肩上,加之妻子常年疾病缠身,日子一直都过得紧巴巴的。这么多年来,高和和一直以开三轮车跑运输养家糊口。虽然如此,高和和却从未抱怨过什么,辛勤劳作一天之后,他总要把那把自制的三弦拿出来自娱自乐一番。“日子最艰难的时候,说书就是我生活中最大的乐趣。”如今,两个儿子一个已经毕业在煤矿打工,一个正在西安上大学。高和和说,生活总得往前看,过去的艰辛练就了自己的乐观心态,那些艰辛的往事如今都成了他说书创作的灵感来源。

说书离不开乐器伴奏。一把好的三弦需要好几千甚至上万元,高和和一直不舍得买,平日劳作回来,他就自己动手,用木头凿出三弦的形状,没有蟒皮用羊皮代替,装好三根弦之后,一把自制的三弦说书乐器就做成了。高和和说,虽然现在自己还不能特别熟练地掌握三弦对喜怒哀乐的渲染和平仄声韵的起承转合,但他一直在学习,希望通过自己的努力,把九曲十八调表现得淋漓尽致,以更好地配合他的说书内容。

要原汁原味更要新颖独特

高和和的说书技艺虽然没有经过专业的老师指导,好在他口齿伶俐,记性又好,能把老一辈说书艺人的说学逗唱模仿得绘声绘色,把磁带里的段子表演得惟妙惟肖。

高和和不仅能把原生态的神木说书表演得淋漓尽致,难能可贵的是,他表演的新式说书都是结合当前形势,由自己进行改编创作而成。闲暇之余,他总会拿出纸和笔,一边查相关资料一边琢磨,精心编写说书的每一个字每一个词。为了吸引越来越多的人喜欢说书,他下了不少功夫,也进行了很多的创新,让神木说书与时俱进就是高和和的理念和践行之路。

夜晚来临,那千沟万壑的黄土地、零零星星的窑洞和一张张布满皱纹的沧桑面孔时常闪现在高和和的脑海里,黄土、黄河、秧歌、枣树、婆姨、后生等陕北元素不停地在脑海闪现。于是,他就在原汁原味地传承陕北说书的基础上,尝试着加入陕北民风民俗,同时结合时代特征,把节日庆贺、教育劝诫、和睦邻里等语句编排在说词唱段里。有时候灵感来了,一会儿功夫就能编出四五页的说词。一天辛苦劳作归来,只要兴致上来,他还会即兴说一段与妻子分享。“这么多年,日子虽然过得清贫,但妻子毫无怨言,反而对我的说书很是支持。

采访临近结束,高和和向记者吐露,自己这一生特别遗憾的是未能跟专业的师傅专门学习说书艺术,从而将说书作为职业一直从事下去。如今,更令他担忧的是,尽管也有说书艺人通过不断推陈出新,拓宽说书的生存空间,但陕北说书这门艺术仍然与许多传统艺术一样,面临着后继无人的尴尬局面。

高和和说,要想把说书艺术传承下去,不仅需要艺人努力创新说书内容,更需要各级政府加大重视力度。唯有创新才能够继续发展。“希望多方努力,将我们的说书内容改编的越来越结合时代,不仅老年人爱听,也让年轻人参与进来,这样我们的传统技艺才会一代代传承下去。”

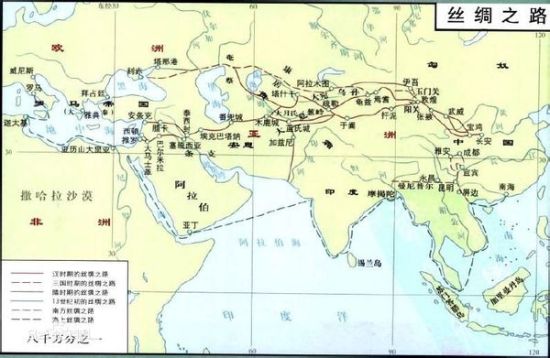

中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路 中国古代的素食文化

中国古代的素食文化