台湾舞蹈家的民族化之路

来源:

时间:2015-03-27 10:50:52

本文的作者选取了三位具有代表性的台湾舞蹈家刘凤学、林怀民和林丽珍,梳理他们的舞蹈创作之路,观察他们的艺术追求。

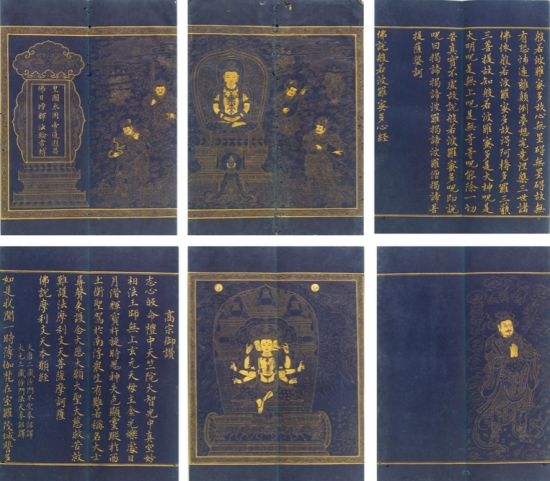

林丽珍舞蹈《观》

本文的作者选取了三位具有代表性的台湾舞蹈家刘凤学、林怀民和林丽珍,梳理他们的舞蹈创作之路,观察他们的艺术追求。这三位舞蹈家在各自的创作中,虽路径各有不同,重心各有所倚,但有着一些共同点:深厚的中国艺术传统,中国式的气韵美感,独特的东方审美趣味。这些对于我们具有重要的借鉴和启示。通过了解他们的艺术选择,我们可以思考:中国舞蹈艺术的发展,究竟应该循着哪个方向迈进?

刘凤学:重建唐代宫廷乐舞

刘凤学是台湾舞蹈家,第一次见她时,是2010年3月,她已经八十高龄,但精神矍铄,神采奕奕,披一件长披肩,高贵而优雅;讲起话来,不紧不慢,思路缜密,气定神闲。八十岁的老人,毫无老态之感,谈起舞蹈,侃侃而论。我感到她是一个学养丰厚的学者,一个大慧大德的舞者,充满对艺术的热情和不屈不挠的执着,敬重之情油然而生。她论古舞之道,塑民族魂魄,试图构建一个既古老又崭新的舞蹈世界。

她来西安音乐学院是为了重建唐代宫廷乐舞。不是创作,不是戏仿,而是学术重建。赵季平院长邀请她,希望她能以西安音乐学院为据点,将自己的研究成果在古长安扎根,传授她所研究重建的几支唐乐舞。记得在一个小型招待会上,刘凤学的一番话极为感人,她说自己已年逾八十,就想为自己付出大半生心血的东西,找到一个安家之处。她说唐乐舞生成于长安,1300年前,日本遣唐使从长安将其带回日本,今天,她和她的新古典舞团将唐乐舞再带回来,希望它能在这儿安家落户,保存研究、继承重建,并成为中国古典乐舞创新的活水源头。

盛世大唐的宫廷乐舞在舞蹈艺术家的想象里,常常呈现出各不相同的斑斓绚丽色彩。但是想象归想象,想象带有再造和创作的性质,而并非真实原貌的唐代乐舞。如何使其最大限度地逼近原貌,最大限度地再现其宫中乐舞的昔日样态和荣耀辉煌,却是一个难题。刘凤学想破解这个难题,积数十年学术研究之功,终于将其呈现于舞台,尽管亦有不同声音,但其研究所昭示的方向,所带来的启示,以及其充满巨大热情的坚韧努力与所呈现出的实绩,得到了舞蹈界的普遍肯定和赞誉。

大约是对唐代文化艺术的深深迷恋,刘凤学从心底对长安怀着深情的眷念和敬意。因受到中国传统文化长期浸淫,刘凤学精神气质里呈现着雍容严正、修美从容的优雅,令人一眼难忘。唐人远逝,千年相隔,唯有大雁塔巍然耸立,见证曾有的辉煌,见证玄奘的身影和李世民的丰功伟绩,也目历了杨玉环和谢阿蛮飘动的舞姿。

1966年3月,刘凤学赴日本学习,发现了在日本“宫内厅书陵部”中所保存的珍贵舞谱乐谱。经过细心研究,她断定眼前的这些东西,就是中国唐代传入日本的唐乐舞,最为有力的证据正如刘凤学所说:“当我看到保存于日本的唐乐舞谱,是用乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦的方位名称,来标示舞蹈的方向,我大胆断定这是来自中国的。”以中国八卦作为方位名称,这是无法辩驳的铁证,世界上没有第二个民族使用八卦作为方位记号。于是,她埋头数载,一边抄写舞谱乐谱,一边跟日本宫内厅雅乐部乐长辻寿男学习,最终将其呈现出来。

刘凤学的雄心是还原唐代宫廷燕乐舞。此前,我看过陕西省歌舞剧院演出的仿唐乐舞,当然,场面够宏大,气象也震撼,但那是编导的想象性拟作,没有什么学术依据。公众只能这样权且认可,因为唐代乐舞,我们见不到影像资料,只有典籍里的文字描绘,以及洞窟墓室壁画,真正的唐代宫廷乐舞,已消失在历史的云烟里。唐代诗歌里描绘的乐舞,充满着巨大的想象空间和不确定性。

刘凤学要以学术研究为依据,重建唐代宫廷燕乐舞,它不是舞蹈家天马行空式的想象,而是依凭艰辛的探索,让千年之前的唐代宫廷燕乐舞重新展现在国人面前。或者至少说,最大限度地接近唐代宫廷乐舞风貌,逼近那个神秘的唐人乐舞世界。

刘凤学有强烈的信心,她的信心源自20世纪60年代于日本宫内厅所做的笔头功夫。当时,她硬是抄了几千页带回中国,这些她视若珍宝的舞谱乐谱,成了她还原重建的依据和信心。当然,还有她对古典舞蹈的研究和理解。她认为,古代中国的礼仪文化,是构建儒家舞蹈的灵魂。舞蹈源自祭祀,从敬鬼神到祭天地、祭祖先。到宋代理学兴起之后,完全以自我修持为核心,表达着感恩之心,对天地、祖先、亲人、友朋的感恩。孔子讲仁义礼智,彰显仁人精神,将礼仪祭祀与舞蹈文化结合在一起。刘凤学的唐代宫廷燕乐舞,从对儒家思想的深刻理解和开掘来认知还原舞蹈理念—儒家对人与人、人与宇宙关系的理解,认为天圆地方,人在方块里,人与人保持距离。在舞蹈里,舞者从不把手牵起来,所有形体动作都表达着一种礼仪,作揖谦让,变化队形,春夏秋冬,四方四角,体认人与宇宙的关系。尽管儒家文化中的礼仪规范,对人有着规约性的一面,但是刘凤学却并不认为它会妨害舞蹈艺术的发展。礼仪成为其重要的审美特征,就是说,中国唐代宫廷乐舞,表达的理念是礼仪,它非常符合先秦以来乐舞所具有的礼乐教化功能。刘凤学将其在舞蹈中做了很好的阐释,她认为西方古典舞与戏剧结合很紧密,而中国古典舞跟音乐和文学结合紧密;西方舞蹈重心向上,唐代舞蹈重心向下,动作构成的基本元素与中国文化相结合。西方舞蹈飞扬挺胸,中国舞蹈含胸谦抑,跟服装结合为一体,服装也成为身体的一部分。重建的几支唐代宫廷燕乐舞,体现了大唐的雍容仪态,优雅明丽、舒展从容。这是我们在刘凤学作品里所看到的一千多年前的盛唐风采。

于是,我知道了,在台湾,有人在追溯历史,埋头苦干,用自己不懈的努力探索,来展示中国古典宫廷乐舞的历史面貌,为中国舞蹈寻根立碑,试图建立一种迥异于西方古典舞蹈的中国样式。刘凤学的探索为我们划开了一道明晰的界限,我们看到了她的成果,看到了古代宫廷舞蹈样式。在2010年8月的北京世界教育大会上,刘凤学携西安音乐学院舞蹈系师生,向世界展示了《春莺啭》《苏合香》《团乱旋》《钵头》等一系列作品,引起舞蹈界强烈关注。自此,当我们阅读中华古代典籍时,文字里的中国舞蹈艺术与刘凤学所呈现的艺术形象,相互映对—也可从我们深藏的基因气脉中印证,从诗词歌赋、洞窟壁画中印证。所以,刘凤学所重建的唐代宫廷燕乐舞,作为唐王朝国家意识形态的载体与标本,使当今中国舞蹈文化发展寻找到资源支持、坐标方向。它自然会留存于世,留存于史,作为舞者回望的一种参照。

2014年7月中旬,我们去波兰参加一个艺术节,回程路过北京时,有学生去北京舞蹈学院校园溜达,看见一群学生正在习练唐乐舞。至此,唐乐舞又在北京生根开花了。

林怀民:行云流水的身体

假如说刘凤学所重建的唐乐舞,其影响力还更多地局限于舞蹈业内圈子的话,那么可以说,另一位台湾舞蹈家林怀民在大陆却实实在在具有了公众性影响。大陆的文化人,很少有不知道林怀民和他的作品的。他是具有鲜明强烈中国风格和气韵的舞蹈家。观赏林怀民的舞蹈,你可以整个身心被那种可以叫作中国文化气韵的东西所包裹所笼罩。就身体语言而言,他创造了那么浓烈的、与西洋舞蹈截然不同的中国气派,他将完全中国化的行云流水般的身体语言呈现在他所创造的梦境一般的舞台上,让我们迷醉。

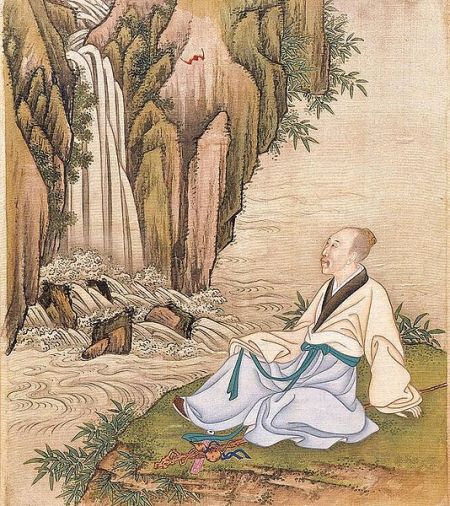

伴随着台湾现代化进程的推进,其民族化自觉也日益凸显。林怀民的路子是中国风格中国气韵的创作,他的《水月》《竹梦》《行草》等一系列作品,构成了他这一路向的实绩。在林怀民的作品里,你一看,就能体察到浓浓的中国气韵、中国气派。他作品中的中国元素渗透在每一个细节中,或者说,整个作品都笼罩在一种气息里,这个流动的气息,就是中国味道。不仅仅是他作品中舞者鲜明而单纯的黑白两色服饰,更重要的是他的作品的形体语言,如太极,如八卦,行云流水,轻柔曼妙,宛若仙子。林怀民还有一种功夫,就是大胆地借助现代舞台科技,如《水月》中的道具布景和光电的运用,强化了这种感受。

林怀民在1973年创办“云门舞集”,这个“集”的意思就是团,大陆很少这样用。从此他确定了自己一生的发展方向,那年他26岁。云门舞集的发展思路,在此后一步一步显豁,就是沿着具有中国风格和中国气派的目标在走。2011年10月,林怀民在香港中文大学有一个讲座,谈自己的人生及创作历程,说建立云门舞集之后就想:“我们不要做欧美的模仿者、复制者,要中国人作曲、中国人编舞、中国人跳,给中国人看。”到1975年,《白蛇》就做出来了,此后就是《薪传》,1983年《红楼梦》,1993年《九歌》。到创作《水月》的时候,他才真正臻于成熟,成为一个真正意义上的舞蹈家。这是1998年,他有了自己成熟的舞蹈语言,有了自己的迥异于他人的风格和体系。到了《行草》,其舞蹈语言臻于化境,以林怀民的解释,舞蹈开始,让观众从舞者形体动作里获得一个与内心相映照认知的契合点,然后舞者就开始乱跳了。他说:“我们不是在表现书法,它太粗太淡了,我们从书法美学里,得到了一些借口,当作了跳舞的跳板和借口,发展出我们舞者自己的方法。所以我们舞蹈里所有的东西都跟传统中的诸如静坐、拳术、太极导引的原则相符。书法到最后就是没有了人的痕迹,全是自然的幻化。”他还举颜真卿与怀素论书道之法。怀素说自己观夏云之变,常以之为师,痛快处如飞鸟出林,惊蛇入草。颜真卿说:“何如屋漏痕?”怀素憬悟,握公手曰:“得之矣。”屋漏痕就是破屋墙壁上下雨天的漏痕,以此来形容书法的凝重自然之态,而无起止之迹。林怀民很赞赏这个“屋漏痕”之法。

假如说,林怀民在1973年成立云门舞集之时,对舞蹈如何发展的意识还不够十分明晰的话,那么到了1997年,《水月》的创作成功,使他为自己找到了一个明晰的路径,而且,也逐渐使自己在中国民族化道路上有了一个自觉意识。不仅仅是意识问题,更令他喜悦的是,他找到了通向民族化的一个舞蹈语言体系,一个训练身体的方法。如前所述,林怀民说书法是他通向自由的“跳板”“借口”,而他的最终目标是自由和解放,是身体的自由和解放。就是说,从形开始,到无形。但是,我想说的是,林怀民的作品,当演员依照一定的方法训练,或者长久地依照一种意识在做训练时,这种方法和意识,就会渗进演员的感觉里,影响着他的形体。说到底,形体的自由是有边界的,这个自由是被捆绑的自由,比如舞台的限制、身体的限制、时间的限制、空间的限制等等,这些都是边界。还有身体的驱动,哪怕是潜意识的驱动,前面的那些训练也都会呈现出来。所以说,这种借助于书法而构成的形体,最终打上了书法艺术的烙印,这层烙印,成为识别云门与其他舞团的标志性特征。

或者是因这一意识开始加强,林怀民忽然明白了“我”的问题,明白了艺术里,“我”在哪儿?“我”所代表的文化在哪儿?“我”的文化之根在哪儿?这个文化之根,在林怀民看来,是受到了他的学科背景的影响。在20世纪80年代,他学的是中文,中国文学所给予他的学养教育,使他有了一个根,影响了他在舞蹈上的诉求。也许,他还受到了80年代大陆文学的影响,在改革文学之后,寻根文学曾一度大大影响了人们对本民族根性的探索。

林丽珍:无垢剧场的天、地、人

林丽珍的名字被世人所知,源于1995年,这一年,她以自己的无垢剧场,打造出一台别出心裁的作品—《醮》。自此,她有了自己独特的面貌。醮是古代用于冠礼和婚礼的一种斟酒仪式,也是祭祀祈祷神灵的活动。林丽珍的舞蹈具有强烈的仪式感,正是以这一点作为起始,建构起自己的艺术精神家园。其实林丽珍的舞蹈生涯早已开始,她1950年出生于台湾基隆,1972年舞蹈专业毕业后,任职女中,曾编导了大型群舞,连续获得台湾舞蹈大赛大奖,个人风格渐次呈现。1978年她有了个人舞展:《不要忘记你的伞》。在这台作品中,已经呈现出此后她的舞蹈发展的民族化方向,《天问》《大鹏和我》即是其中的作品。林丽珍的《天祭》推出之时,是1989年,其作为独特的创作个性和魅力的“仪式舞蹈”雏形豁然而现。在这个舞蹈中,林丽珍具有了强烈的回溯性历史记忆,在民俗祭典中具有了族群性的共有意识和远古回响。这是林丽珍创作的一个里程碑。进入20世纪90年代之后,她创作了《大唐雅韵》和《节庆》,个人风格业已成熟。在布农族乐舞篇中,歌谣与祭祀相融相偕,生命本真的表达与向上天吁求祈福的无限性升腾,强烈而动人心弦。

此后,林丽珍独具一格,具有了自己的鲜明标志。在舞蹈语言上,她也有了自己独特的创作理念,《醮》与《花神祭》这两个震撼人心的作品,诠释了她的舞蹈理念。“空”“缓”作为其美学标志,在人们的观赏记忆里,刻下了深刻的印痕。她将其释为“不动如动,动如不动”,充分见其别出心裁之处。这时,林丽珍已经45岁了。《醮》之后是《花神祭》,前者为礼敬天地的安魂史诗,后者为自然万物相生相长的描绘,是对生命永恒的赞歌。这些作品,自1996年后,就在欧洲大陆巡演,得到西方国家的普遍关注和赞扬。

继《醮》和《花神祭》之后,林丽珍积九年之功,于2009年推出又一部仪式舞蹈《观》,并于2011年作为重头剧目在“世界文化艺术节2011—游艺亚洲”中演出。这部作品以黑鸢的视角来看人的社会,看我们生存其上的地球,看人类无穷的欲望和贪婪,以及地球资源的枯竭和环境的变异,有着悲天悯人的情怀。它以母亲哺乳般的心境,表达对水资源日趋稀缺的忧虑,使观众进入大地的凝思。《观》被称为林丽珍“天、地、人”之终篇,作品渗透了原住民生活特征,其剧场氛围庄严崇高,凝练厚重,其原创性的舞蹈语汇虽简约沉缓,但丰富的蕴涵却使其舞台意象纷呈。

对于舞蹈艺术家而言,形成自己独出一格的身体语言,才能算得上自立于世界舞林之中。在这一点上林丽珍很自信,她说:"无垢"的整个训练已经脱离了西方的东西,自成一格,有"无垢"自己的身体。”她带领“无垢”在北京舞蹈学院做交流访问时,看了北舞的《洛神赋》表演,认为此剧“可以看到西方现代舞的身体的感觉还是在里面”。她指出,“一种风格的形成,最重要的是心和态度”,“转变是一个渐进的过程。有了用心的态度之后,还需要时间,需要整个社会氛围的转变”。她发现向上的身体方式符合西方人的审美要求,而向下的身体方式才符合中国的精神气息,这种动作方式自然会走向内省的状态。

林丽珍天、地、人三部曲,流淌着中国传统哲学美学的血脉,省思天地万物的存在与流变,其立意高远,歌咏自然生生不息循环往复的恒久伟力和永恒价值。

林丽珍在阐释“无垢”这个概念时,说:“古代传说中有一种极为高贵的丝帛,上面织着同色的隐花纹路,丝缕细密不掺一纤杂质,而用这种布料所裁制的衣裳是隐于内层、不外显示人的。这种丝帛,有个美丽的名字—白无垢。”的确,林丽珍以这种名为“白无垢”的丝帛作为自己舞团的名字,与自己对中国古代文化的精神特质的追寻相契相合,恰切之极。

上述三位台湾舞蹈家,在构建自己的舞蹈世界时,不约而同选用的表达方式,皆以中国传统美学之气息韵致作为圭臬,其风格内敛简约,具有强烈鲜明的中国气派和美学特征。在世界文化艺术交流日趋频繁的当下,更具有时尚味道的视觉艺术如何为自己定位?就是说,自己该从何处汲取资源,形成真正的自己?这是一个大问题。在世界一体化的今天,艺术假如没有鲜明的民族个性,自己就会被化掉。因之,对传统价值的重新挖掘和珍视,对这种具有古典审美情调的喜爱,对“新东方主义”的自觉追寻定位,构成了三位舞蹈家的共同选择,尽管他们各自的路径和风格有所不同。在国际文化视野的不断强化和交流的日益频繁中,任何艺术家都须追问自己一个问题:你拿什么同他人交流对话?站在中华民族的基点上来看待这一问题,其回答就是:深厚的中国艺术传统,中国式的气韵美感,独特的东方审美趣味。台湾这三位舞蹈家的选择和艺术探索,已经做了极为出色的回答。

(作者为西安音乐学院舞蹈系教授,评论家)

“雍正”年号是否意味着雍亲王得位之正

“雍正”年号是否意味着雍亲王得位之正 岳飞之死:一个顶层设计的牺牲品

岳飞之死:一个顶层设计的牺牲品