颜歌:用方言写作川味小日子

来源:

时间:2015-07-02 10:29:52

《白马》是笔者这本书中最喜爱的故事,虽然这个故事是作者“赌气”写出来的作品。

作为作者的同代人,尽管生活在不同的城市,笔者却在每篇故事中看出了不少自己生活的影子。

《白马》是笔者这本书中最喜爱的故事,虽然这个故事是作者“赌气”写出来的作品。故事的主角是两个十几岁的姐妹,年少时对于长大的幻想,在现实中上一辈人的纠葛中慢慢认清现实,这种童年充满了浪漫色彩的忧伤,而颜歌最狡猾的地方在于,将一个小镇乡亲生活中的无奈和悲剧,用浪漫的方式表达出来,与盛可以、鲁敏等直接用大刀砍的生猛表达完全相反,颜歌用细腻的、近乎婉转的细碎小刀片写出一个绵延的伤口,甚至要等一段时间,才会发现伤口中有血渗出来。

《照妖镜》的故事更是源于四川的一首童谣:“妖精妖怪,猪油炒菜,先炒妖精,再炒妖怪。”这是五个女中学生之间的故事。而接下来她又写了《江西巷里的唐宝珍》,而《三一茶会》是这其中言语最微妙的一个故事。《奥数班1995》又是她将儿时上奥数班的经历写下来。当年上奥数班的孩子已经长大成人,现在依旧有孩子还在上着奥数班,却似乎从来没有人从一个奥数班牵扯出这样无奈的生活故事。

颜歌尝试用四川话写平乐镇的故事。近些年,方言写作越来越受到关注,金宇澄受到诸多好评的优秀作品《繁花》就用上海话写出了现代上海弄堂里的故事,他的语言成为了独特的标志。颜歌作品中的四川话并没有铺天盖地到只有四川人能看懂,而是不经意的表达,用颜歌的话说是“贴身地处理日常的粗鲁”。似乎除了“咋个不晓得”、“耍朋友”这样日常的表述,四川话独特之处更在于吵架的韵味中——“卖勾子的”、“死女子”、“瓜猫獠嘴的”、“二流子”,这些语言的无可替代性在于,换了任何一句都会让意思跑调,而其中的精妙之处又是不能够用其他文本解释的。

颜歌的四川话写作就算不给阅读造成偶尔的困难,也会给翻译造成困难。颜歌的作品在国际上颇受欢迎,外国人对于这样一个典型的而又充满风情的中国小县城的故事十分好奇和喜爱,但翻译又确实是很大的难题,且不说许多不可译的段落,就算是可以,也会让小说大失原本的风味。但颜歌不在意,对她来说,她只是在用母语写作而已。她写的,只是每一个有所期待又力不从心的小人物的小日子,川味的小日子。

有人这么夸:“鲁迅有鲁镇,沈从文有湘西,福克纳有约克那帕塔法镇,马尔克斯有马孔多,莫言有高密东北乡,颜歌有永安平乐镇。”颜歌是位80后川籍女作家,今年只有31岁的她已经出版了12本纯文学小说。与很多70后、80后青年作家不同,颜歌是研究比较文学的博士,她在研究当代文学的同时,自己也提笔创作。颜歌写《平乐镇伤心故事集》之前,关于蜀地小镇“平乐镇”的故事,她已经写了很多,最好的算是2012年她还不满三十岁时创作的长篇小说《我们家》,这部长篇刚刚入选了这一届的茅盾文学奖。

颜歌从小在四川成都市旁的郫县长大,“平乐镇”尽管是一个虚构的小镇,但其实就是她儿时生长的地方,“一个只有四条街的小县城”。颜歌的《我们家》里已经将这个小镇的风土人情叙述得淋漓尽致。创作《我们家》时,颜歌在美国的北卡罗来纳州做交换学者,写出的东西却神奇得没有任何星巴克咖啡香,而是满满的豆瓣酱味道。颜歌曾经说,自己在大洋彼岸的时候,反而脑海中沉淀出来的都是撇不开的家乡街道,儿时记忆中四川那个小小的县城,她把那个尘土飞扬的城乡结合部作为她的伊甸园。

在写《我们家》时,她的父亲得知她在写郫县县城的故事,期盼她写出一个着名的土特产“郫县豆瓣”的史诗性家族故事,但幸好颜歌选择了另一条较为狭窄的路——她只写了豆瓣厂厂长一家人吵吵闹闹、磕磕绊绊的故事,但正是在这个小家庭中,她写出了男人、女人、老人、孩子每一个人面对生活的遭遇可笑而又辛酸的命运。

《我们家》的故事只有13万字,严格意义上都不能算是一个长篇。到了这本《平乐镇伤心故事集》的五个短篇,每个故事只有两三万字。它们变得更短,却更加精致,每一个故事都不求囊括一种人生,只是当代人生活中无可回避的一个小侧面,甚至没有背景,也没有结局。

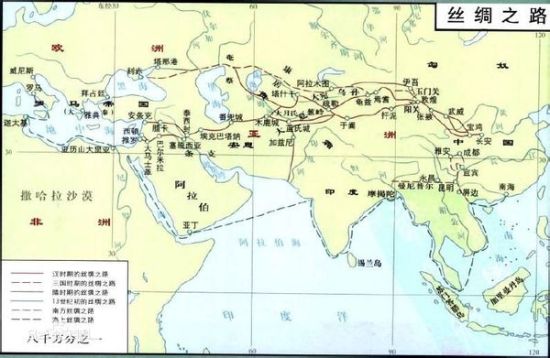

中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路 中国古代的素食文化

中国古代的素食文化