阿来:藏在地方文化中的族群与文化印迹

来源:

时间:2015-07-09 10:13:58

去平武三年后,差不多是同一季节,我去与平武隔了一座山的九寨沟县。

去平武三年后,差不多是同一季节,我去与平武隔了一座山的九寨沟县。

县里的朋友问想看看什么,我说去看看白马人的村寨。

于是,朋友便陪我去离县城几十里地的英各村。

在这个白马山村,看到了白马人广泛的自然崇拜。

村中广场前一棵树荫广大,树干得数人环抱的老栎树被村人崇拜。树前的土丘上,连续不断的香火印迹就是证明。

村口一棵树,也被村人崇拜。这棵树并不太老,也算不得大,问村人崇拜的因由,说是老一辈人有个头热腰痛的病,就去采那树上的叶来作药,差不多无病不治。而且,春天时满树繁花,灼灼闪烁在进村路口,特别美丽。我识树不多,大致可以看出此树是木兰一科的。便问这花是不是像玉兰,说像,那么,就真是木兰一类的了。

村人说,他们崇拜的,还有保佑全村的山。村子就倚靠在山的半山腰上。村民说,那山峰像极了一只鹰,是这只鹰形的山神护佑着这个村庄。但在这村里的时间,天一直阴着,云雾缠在山腰,那像鹰的山峰一直未露尊容。

出村庄过一个小山湾,有一小块平地,有稀疏的树林。说那是村里青年男女嬉游之地,林中高树着一架秋千。

再往林中去,又有一个去处,低矮简陋的建筑中供着一个画在木牌上的神,画面有些模糊,却还是能看清楚,是描画在黑底上的虎。村长说,村人有事祈祷时,也有灵验之处。

英各村属勿角乡,是九寨沟县白马人聚居的乡。另一个白马人聚居地是草地乡。

看了村子,听人谈些掌故之外,又请人找了本地县志来读。又得到些白马人族源的零星线索。知道白马这个称谓从汉代起就见于汉文史书。先叫做白马羌,到了魏晋以后,又叫做白马氐。氐人一族,在魏晋南北朝时,曾在中国历史舞台上相当活跃。建立前秦,兵马众多可以投鞭断流的苻坚就出身于氐族。史书记载,正是此一时期,随着前秦在长安建立氐族人为主的政权,氐族移民关中者十数万户。

南北朝后,氐族便不再见于中文史书的记载。我也不相信,所有氐族人,都在这一历史时期中尽数内迁而融于汉族了。

在以后漫长的历史时期中,今天川甘交界的这一地区,曾经兴盛一时的吐谷浑人来过,再后来,强大的吐蕃军队来过。那时,吐蕃的军队编制不是今天的概念。它们是整个部落的移动。这显示了当时吐蕃国王们的勃勃野心,兵锋所指,不是短暂的掠取,而是长期的征服。史载,这些整部落移动的军队,都有永久不得西归的命令。据说,今天白马人浅盔状帽子上装饰的两根白色羽毛就是吐蕃军人的标志。在我看来,今天主张白马人是氐族者,没有考虑白马人所居地区正处于当代学术界普遍认定的民族走廊北端,历史上不同民族频繁迁移与交融这一事实。同样,主张其为藏族者同样也没有考虑这一走廊地带多民族混血的事实。

历史学家陈寅恪就梳理过汉文史书中关于氐族的记载。

他说:“白马氐(武都氐)在《后汉书》列传七六《南蛮西南夷传》中,被列为西南夷之一。”

陈寅恪又据《三国志·魏志》的材料分析:“氐族自成为一个种族,既不与汉人同,亦不与羌人同。但深受羌汉影响,特别是汉人的影响。”

这些话见于一本叫《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》的书。陈的讲演于1947年至1948年间,作于北平清华大学历史研究所,由当时的听讲人万绳楠先生记录整理。但陈的讲演截于魏晋南北朝,自然没有论及后来白马氐人地方相继而来的吐谷浑人和吐蕃人的进入。

日本学者川本芳昭《中华的崩溃与扩大》一书,论述氐族国家前秦时就论及苻坚推行民族融合政策,把迁移到长安周围的氐族人又迁移到新征服的地区,而把羌、鲜卑等胡族人迁移到国都长安四周定居。这也说明,民族从来不是一个固化体,而总是处于流动不居的状态。正是这种流动不居造成文化的复杂与多样。

过一天,再去九寨沟县草地乡,该乡三个村都是白马人聚居地,乡政府建有文化大院。文化大院三层楼,有乡村图书室和可以无线上网的电脑室,更主要的功能是白马文化传习所。传统的手工艺传习之外,还传习两种舞蹈。两种舞蹈都成功申报为非物质文化遗产。一种,是叫绉舞的面具舞。舞有十二面具。龙与凤两种中华神物外,都是具象的动物:虎、豹、牛、鸡、猪……表现的也是一种自然崇拜。听说面具里还有大鬼小鬼之类,这回却没有看到。观看由本乡小学生表演舞蹈时,觉得藏传佛教寺院里的面具神舞与此舞蹈多少有些相像之处,所不同者,这种傩舞更朴素,更自然本朴,而寺院神舞,面具已多是神魔之像,更多宗教的直观教化意味了。

再一种是熊猫舞。

舞人穿上熊猫皮,戴上熊猫头,伴着鼓点在空地上摇晃、翻滚,都是对熊猫笨憨之态的天真模仿。一位年轻副乡长给我一张不干胶贴,上面是一张微信扫一扫二维码。在手机上打开,里面有熊猫舞介绍。说是熊猫舞也很古老,并有照片片为证,是白马人家传的熊猫舞面具。那是两只真熊猫头,白色的皮毛已变为黄色。当地是熊猫生活的地区,但此种动物既不凶猛,而且稀少到不会与当地人生活发生特别密切的关系,怎么成为崇拜之物,这道理我没想明白,询问现场几个老者,也语焉不详。

那么,去过平武后,再到九寨沟县的勿角和草地两乡,白马人聚居之地我已去过多半。没有去过的白马人聚居区就是与九寨沟交界的甘肃省文县铁楼乡了。年前,我的这篇《平武记》初稿草成并小范围发表后,被甘肃省一位张姓先生看到,来电话要求收入他们主编的一本论白马文化的书中。我考虑一来,这不是最后定稿,二来不太明白他们编这本书的动机,便要他给我这本书的目录。张先生果然发来目录,看过之后觉得大多数文章,从题目上看,直觉到还是浮光掠影之作甚多,便委婉拒绝了。所以拒绝,还有一个原因。那时我正在塞尔维亚这个前南斯拉夫联邦几经分裂后最后部分,听不同民族彼此相残的血腥故事,看贝尔格莱德和其他地方美军轰炸后的废墟,更觉得关于民族问题的发言,更有慎重的必要。

不想这回在草地乡又接到张先生电话,听说我到了草地乡,力邀到铁楼乡看看。我因第二天得回成都办理赴澳洲的签证,虽然心动,只能再次拒绝他。不想第二天早上,早餐后正准备出发,张先生带着两个人来到了酒店大堂。张先生介绍,一位是县文体局长,一位是白马人聚居的铁楼乡乡长。可见他们是非常诚恳地邀请。但我因为怕误了飞机航班,只好再次拒绝,只和他们站着说了十来分钟的话。并且约定,明年什么时间,大致是春天或夏天,要去一次铁楼乡。

我想,我会抱着同情之理解去,但我只是观察者,而不是去支持或反对白马人是什么族不是什么族的观点。又或者,去肯定或否定哪一个地方才显得更像正宗白马人的种种说法。

历史流变不居,民族不断交融,每一次血缘与文化的混同,每个参与者,都在其中留下点什么,或者改变点什么。经验告诉我,每一种地方文化中包藏的这些显明或隐约的曾经的族群与文化印迹,是流变与融合的说明,而不是再起分别的证据。

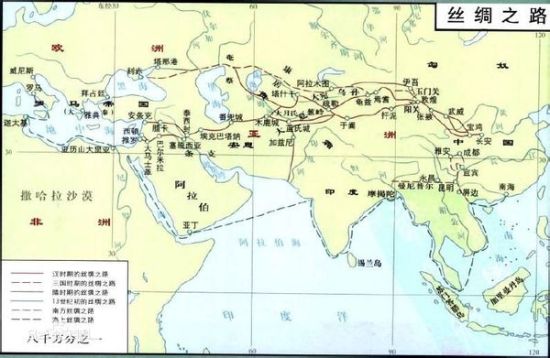

中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路 中国古代的素食文化

中国古代的素食文化