张春:写作将我拉出深渊

来源:

时间:2015-07-20 10:39:05

7月18日晚,作家张春带着新书《一生里的某一刻》来到北京三联韬奋中心,和媒体人张伟、心理学者李松蔚,一起聊了聊“各种普通的食物最好吃的时刻”。

"哈哈,我发现我带了一瓶酒过来太对了!要不然我的朋友过来怎么招待他们呢?”一袭深蓝和白色格纹连衣裙,素面朝天,一手执她店里卖的苦艾酒,张春就这么来了,带着厦门的气息,招呼着到场的朋友和读者们。

7月18日晚,作家张春带着新书《一生里的某一刻》来到北京三联韬奋中心,和媒体人张伟、心理学者李松蔚,一起聊了聊“各种普通的食物最好吃的时刻”。

张春:我做所有的事情都是做自己

在活动开始前,张春的一位自觉“酒量还不错”的朋友在品尝完她带来的苦艾酒后连倒了杯冰水,说是“有点上头了”。而当腾讯文化问作家本人酒量如何时,张春则笑着说,“我啊,一杯倒”。

这个招呼读者如朋友的率性女人,在厦门开了一家叫“雨天不见晴天见”的冰淇淋店,做了“可能是一千零一夜之后最会讲故事”的App,创办了帮助孩子也要拯救都市空虚青年的“糖”公益NGO,同时还在录一档随心所欲、声称要“分分钟倒掉”却不缺大批粉丝的心理节目。 沙龙开场前,三联书店的会场就没有座位了,有些读者坚持围站着听完全程。

开头,李松蔚就问了个“猛题”,张春的抑郁症对她是否是个负担?张春回溯了自己做的这些事,“我不把一件事情分开来做,我觉得我做的所有事都是一件事,就是做自己”,并解释,自己世界的事情往往交织在一块,比如店里的客人同时是公司的同事。

李松蔚:张春的文字有普世情感

李松蔚作为心理学者,从心理层面来分析:现在受欢迎的作家往往揪住了“时代的痛点”,他觉得张春正是这样的作家。现代社会巨大的压力下,人们有很多纠结和苦恼,而张春从最细致的方面——食物,用最敏感的口腔,捕捉感觉,捕捉生活的美好。

资深媒体人张伟在自己的微信公众号“世相”上刚刚推介张春的文章时,自己拟了标题“一个从不犹豫的人”,曾经引起网络争议,对此他觉得,张春的文字“说得很透”,写得很细致。而对读者提问的“世相”公众号何时回归,张伟给了一个朦胧却不远的时间节点,“8月初吧”。

张春:感受不记下来 人生就忘了

在谈到自己为何写作时,张春觉得自己写东西不看读者,“我写书为我自己”,抑郁症的过程是个不断健忘的过程,想到什么就写下来,不写,“那这段人生就被忘记了”。

张春写《各种普通食物最好吃的时刻》用了一天一夜,都是自己最敏感而新鲜的感受,同时,这样写作对自己是一种“疗法”的存在,不高兴的时候,她就写几条,让自己高兴。各种各样的博客网站,她每个都写,写了三四年。这样写作的过程,“是个把我拉出深渊的过程”,张春这样说道。

而回应“文章难不难写”这个问题时,她反问道,“怎么会有先写文章再想它容不容易呢”,而后又接了一句“自嘲”,“我所有专栏都黄了”。

张春:像废物一样做事,就自由自在了

李松蔚说,张春有个特异功能,就是劝人“放弃”。从她自己出发,李松蔚补充说,“我觉得张春很早就放弃要把病治好了”,这样的说法引来观众笑声。张春则莞尔:“我真觉得放弃是好的。但要不要选还是你说了算”。

放弃的思维方式在乎轻松。她解释,而且,正是对结果不抱有期待,反而“受到了宇宙的优待”。她觉得,宇宙是善意的,当你不觉得自己有很大的能力,放弃了一些品质的时候,“温柔地对待困难时,会有些意想不到的事情的”。

而在讲到大众都面临的“拖延症”时,张春分析,“做事的意愿就是你最想做的事依次递增,(对我来说)最不想做的事是最重要的事情,最想做的事却是别人的事。我们就可以建个群,把自己的工作丢出来,所有的人都会帮他做”。

有位读者说,“生活的乐趣大概来自有张春这样一个充满乐趣的朋友。”

《一生里的某一刻》是一本关于生活、生命和爱的随笔集,里面还有六张叶子信物,与读者在故事里相遇。

在北京活动之后,张春还将在广州、青岛、杭州、厦门继续她的读者沙龙,去谈关于美食、跑步、学习、洗脑和时间的有趣话题。

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

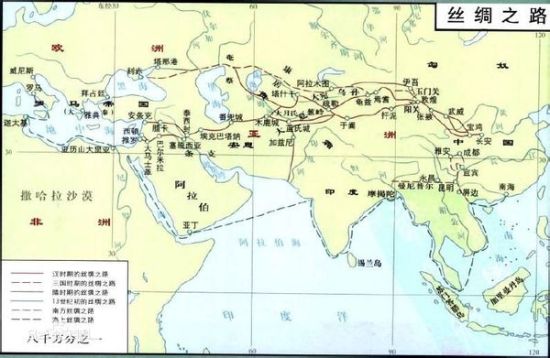

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路