小村庄里的大杂技

来源:

时间:2015-03-20 10:56:50

“老到九十九,小到刚会走,个个学杂技,人人有一手。”这首歌谣传诵的便是远近闻名的杂技村——山东省聊城市东阿县刘集镇路庄村。

“老到九十九,小到刚会走,个个学杂技,人人有一手。”这首歌谣传诵的便是远近闻名的杂技村——山东省聊城市东阿县刘集镇路庄村。不足千人的小村庄已经有3人问鼎国际杂技最高奖“金小丑”奖,是聊城杂技的光荣,在群芳争艳的中国杂技史上也是难得的。

它是怎样一个村落,杂技技艺缘何在这里绽放出璀璨光华?

路庄只有景和臧两姓,杂技技艺承袭已近百年,从事这一行业的人数在全村人口中一度过半。路庄村第一个以本村村民为班底的杂技团成立于1952年,节目以水流星、蹬人、地圈马术及古彩魔术为主,演出地点在山西、河北、河南和山东周边地区,其主要成员有臧占全、臧庚如、景发增、景发福等,都是村内同姓的兄弟子侄。

这其中,臧占全是开启路庄杂技历史的第一人。路庄村地近黄河,连年的水旱灾害让许多家庭难以糊口。当年迫于生计,和许多青年人一样,臧占全走上了杂技表演的道路。在外漂泊学艺的日子,他得遇杂技名师、东盛马戏团创立者张正振先生,学成之后,便在北京天桥演出。

北京天桥曾是我国北方民间文化艺术的摇篮,所谓“酒旗戏鼓天桥市,多少游人不忆家”。然而喧嚣掩盖不住客居异乡的落寞和伤感,其中悲苦,百味难陈。多年漂泊之后,臧占全选择了携艺回乡。少小离家老大回,臧占全带回了水流星和中幡,也带回了表演道具,而这些是路庄人对杂技最早的接触和认知。

回乡后,臧占全与同村杂技爱好者臧庚如商议,汇集平日出门在外从事杂技、气功和戏法的本村子弟,成立了路庄村民自己的杂技团。自此路庄杂技表演渐成规模,杂技、气功、戏法各有专攻,在相互学习和切磋中,表演也越来越富有观赏性。从此,杂技便在路庄村扎下了根,在老幼妇孺的啧啧称赞中,杂技不再是哪户人家的某个人在遥远的地方所从事的活计,而是活色生香地立于眼前。

1959年3月,山东省第一届杂技马戏汇报演出在聊城举行,作为聊城专区代表队之一,路庄杂技团的众多节目博得满堂喝彩。汇演结束后,杂技团调往山东省,多数人直接成为省杂技团的成员。1962年,臧占义、臧占信等参与演出了由中国新闻社和香港华文影片公司联合摄制的大型杂技艺术片《齐鲁英豪》,透过杂技表演的朴实镜头,反映了路庄人对杂技艺术的真挚情感。

1953年,景发祥又发起成立了第二个以村民为班底的杂技表演团体。20世纪50年代,东阿县实名注册的杂技团有12个,而在这个不足300人的路庄村,便有两个团,成员近百人。路庄杂技迎来了第一个繁盛时代。

“路庄臧庄葫芦头,流星罗圈家家有,田间地头练两手,农闲合家集会走。”杂技的一招一式逐渐融入生活中的点点滴滴,小孩子们从小耳濡目染,以学艺为乐,技艺的代代继承便顺理成章。家族里的男女老幼都在分享着杂技带来的激情,这种全员参与的特点在参与集会时的家族式表演中尤为突出地体现出来。上世纪七八十年代,路庄杂技达到鼎盛,它在本村形成规模的同时也在不断地走出村庄,走出东阿,并逐渐从生活中独立出来,开始了专业探索。

近年来,路庄人在国内国际各种杂技大赛中屡获佳绩。如由景爱国之妻王振英参加表演的《车技》,先后斩获第二届全国“新苗杯”杂技大赛金奖、第二届中国武汉国际杂技艺术节“黄鹤金奖”、第四届全国杂技比赛“金狮奖”、第二十一届蒙特卡洛国际马戏节最高奖“金小丑”奖等;景庆东、景忠超参加表演的《蹬人》,2008年10月荣获第八届中国武汉国际杂技艺术节“黄鹤金奖”;景辉参加表演的《激昂青春——蹬人》于2010年1月荣获第三十四届蒙特卡洛国际马戏节最高奖“金小丑”奖……这样的荣誉名单还有长长一串,而每一个荣誉背后都深深烙印着路庄杂技的悠久传统。

在现代演艺模式下,家族式演出团体不可避免地式微,技艺的家族式传承受到很大冲击,本土的杂技团也已渐行渐远,但那尊闪亮的“金小丑”奖杯映照出来的又何尝不是传统的给养?蓦然回首,在那些沐浴着真挚美好情感的路庄杂技人身上,人们欣然发现,原来小村庄里的大杂技从未远离。

痴情收藏50载 10万枚火花浓缩历史

痴情收藏50载 10万枚火花浓缩历史 老物件收藏:改嫁婚书

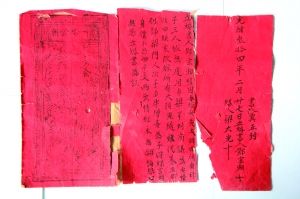

老物件收藏:改嫁婚书