阿来:我不需要坚持写作,与写作是彼此需要

在“2015名人堂·年度作家”评选结果出炉后,记者第一时间拨通了阿来的电话。他刚从高原上返回,声音显得很有活力。

在“2015名人堂·年度作家”评选结果出炉后,记者第一时间拨通了阿来的电话。他刚从高原上返回,声音显得很有活力。听闻他被选为“年度作家”,阿来一如既往地淡定。阿来不是“书斋里的作家”,他对行走大地投注了很大精力:对高原植被进行系统科学考察,对历史现场进行人文“勘探”。阿来是小说家,但对现实问题的关注和思考,让他还是一位深具知识分子气质的思考型的作家。阿来说:“我写历史,从来也不只是为了写历史。不是为了讲个传奇故事,或者做几场热闹的百家讲坛。我是基于现实关怀,去历史深处找源头。毕竟,现实是沿着历史的脉络走到现在的。历史与现实始终交织。写《尘埃落定》《瞻对》这些,将历史理清楚后,我的写作,自然想要离现实更近。”

走一百多里山路,靠砍柴筹集学费

现年55岁的阿来出生在大渡河上游的一个藏族村庄,这里的居民曾过着半牧半农耕的生活。阿来五六岁开始放羊,到了上学的年纪就在只有两三间校舍的村小上课,后来更要翻山越岭走一百多里路去读中学。冬寒暑热,阿来孤寂地行走在山路上,顽强坚持学业。在他早期的小说里有个孤寂敏感的孩子,阿来说,那便有他童年的印记。

“你可以想象一下,当时那样一个贫瘠的村庄,对个体有着另外的要求,比如要会打猎放羊、会干活身体好,如果太对文化感兴趣就会显得很孤独,而我却总想着学点儿别的。”阿来直言,每逢寒暑假回家,他都要上山采草药、打柴筹集书费和学费。“冬天砍柴卖掉,一分钱一斤卖给别人,一天砍五百斤能挣五块钱。”

付出体力还在其次,真正让阿来感到孤独的是精神层面。阿来说,每逢回校,都需要当时生产队开证明证实假期表现,虽然他学习一直很好,但因为要赚钱存学费,无法参加生产队劳动,就拿不到证明,“没证明我就是个‘坏人’,而且砍柴还要偷偷摸摸怕被人发现,从小那种孤独其实来自于此。”

从师范毕业后,阿来被分到一所乡村学校教书。“那会儿在乡村学校教书是个相对简单的事情,课本只有薄薄的几册。慢慢地我就想干点什么,开始读很多的书。刚好80年代流行写诗,我就想,我也有这样的意愿,是否也能用这样的方式表达出来呢?”就这样,阿来走上了文学创作的道路。

从诗歌转向小说,不为文学观念写作

阿来最初登上文坛是以诗歌为人熟知,但在不久后却转向小说创作。究其原因,阿来说:“写诗的情感状态与写小说不同。开始喜欢写小说后,我也常常反省自己是不是在很年轻的时候就已经迅速衰老,不再有那种激情洋溢的状态;同时,社会现实如此复杂,诗歌容量有限,便觉得小说这种具有更大空间的文本体裁更适于表达。”

在迄今为止的从业经历中,阿来做过老师、编辑,同时很喜欢旅游、采风,坚持不懈地读书,阿来把这称之为“尽可能丰富自己的生活”。他说,“这帮助我的写作越来越宽广。”

或许正是因为积累了丰富的生活素材,阿来的作品常被读者冠以“内蕴深厚”等字眼。针对目前文坛上一些内容泛泛的作品,阿来表示,作品缺乏深度一般是两种情况所致,即认知程度和情感表达不足。“我不反对作品中有情感的小浪花,但作家应该有一种更深入刻骨的体验。现在对文学作品中的故事有一种不太好的理解,即怎么曲折怎么好,甚至故意设置过于戏剧化的情节冲突,这其实和实际生活中的人生体验不太一致。”

阿来说,大多数人的生平不是坐过山车,在构思作品时应遵照社会本身运行的逻辑,跟随自己的情感,进入到那种可以写故事的状态,“我不会为了某种文学观念写作,也不会为数量写作。”

不会刻意给自己的创作“画圈”

严格来说,阿来不算高产作家,他的每部小说间隔时间都很长。阿来说,那是因为他需要长时间的准备,“我能做的事情不多,但只要我下决心就会要求自己做好。”

以《格萨尔王》为例,写这部作品阿来准备了三年,包括大量的案头工作,阅读超过两百本书籍,包括史料与口头传说,并采访几十个民间艺人。

“我很喜欢这种工作方式,一方面做案头工作可以在书房中随时随地阅读,一方面能抽出几个月时间去这些故事的发生地行走,考察人文地理,既丰富生活体验,也为自己的创作积累素材。”阿来透露,每次写完一本书,他拿到的材料不过用去十分之一。在他看来,创作应先把事情来龙去脉搞清,“不然写作是一个多么无趣的事情。”

“写作就是一步步往前走。眼球经济时代,作家害怕被遗忘,但我不是。在加深对文学的体认方面,我的每一部作品都小有进展。”阿来笑称,在创作方面不会给自己画圈,拘泥于“是什么类型的作家”,唯一的希望便是自己的创作能符合中国几千年来文学传统中雅正的标准。

写作不需要坚持,与写作是彼此需要

记者:“2015名人堂·年度作家”的评选过程中,在专家评审投票环节,您的票数最多。事实上,那些将票投给您的评审,不少都提到您在《瞻对》中表现出来的非虚构写作能力、对历史问题进行深入思考等。对于这样的评语,您感受如何?

阿来:我很高兴自己的努力被看到。我想他们是get到了我的点,谢谢!事实上,行走大地,考察人文历史,一直是我这些年非常看重的。2016年元旦前后十多天,我一直在大凉山行走,为一部作品的写作做准备。

记者:作为一个有成就的作家,您和您的作品,是不少学者研究的对象。您本人如何看待围绕您的那些研究成果?

阿来:坦率地说,除了少数比较新颖、有见地,很多情况中,在听别人讨论我或我的作品时,我都觉得,跟我本人关系不大。有时候,甚至感觉他们在说另外一个人。

记者:让您有这种感受,您认为症结在哪?

阿来:其实作为一个写作者,不应该去考虑别人怎么评论或研究我。但是既然你问了,我就试着回答一下。我认为,很多文学研究,跟文学创作至少隔了两层。首先,他们对作家的文本,没有太大感觉,有隔阂。同时,对他们使用的理论工具(很多都是外国批评家使用的学术术语),也没有太深的了解。

记者:对自己未来的写作,抱有怎样的自我期待?能不能描述一下,您希望自己将来写出具有怎样品质的作品?

阿来:在文学创作方面,我认为,说“进步”“超越”的时候,要谨慎。哪有那么容易就大踏步前进、自我超越了?一个成熟的作家,首先应该做到的一点是,保证自己的作品,能保持一贯的水准。然后,在此基础上,在不同的审美方向,有所进展。这才是切实可行的。事实上,文学史上那些大作家,在写作生涯中,也不是哪一部作品就石破天惊了,而是一点点突破,逐渐建立起一个独立的文学审美王国。而且,我认为,如果一个创作者,很功利、过于理性地去计划写作,也会把自己的文学灵感毁掉的,要留点开放性。

记者:您的作品被归为严肃文学或纯文学。但同时,您的作品销量不错。这次“2015名人堂·年度作家”评选中,很多读者也力挺您。您怎么看待与读者的关系?

阿来:其实,我不知道我的读者是谁。在窗台前往大街上看,我看到成群结队的人群,但是我不知道读者在哪。但是,我知道,通过自己的努力,在这些我不认识的大片人群中,应该有一小部分,正在试图寻找一些有意义的有意思的书来读。而在这些小众的人群中,应该有人选到我写的书。

记者:非虚构之作《瞻对》让您得到很多赞誉,这会不会让你难以回到虚构?新的一年,有怎样的出版计划?

阿来:完全没有问题啊。我已经写了三部中篇小说了。其实虚构、非虚构的界限,对我并不是那么严格不可逾越。当材料本身足够多,我就倾向于用非虚构。如果材料本身不够多,而且想象空间又足够大,我就运用虚构的方式。

记者:在当下这个浅阅读、读图盛行的时代,坚持严肃写作的意义是什么?

阿来:首先,我也不知道我的写作,算不算严肃。但是我觉得,不要用“坚持”这个词,显得苦兮兮的,而且很勉强的样子。如果不能从写作本身获得乐趣,光靠“坚持”是坚持不下去的。我见过太多的人,越是在会议上发言高调地表示要坚持,越是放弃写作得快。我不需要“坚持”才能写作,我与写作,是彼此需要。是写作过程本身,让我很享受。

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

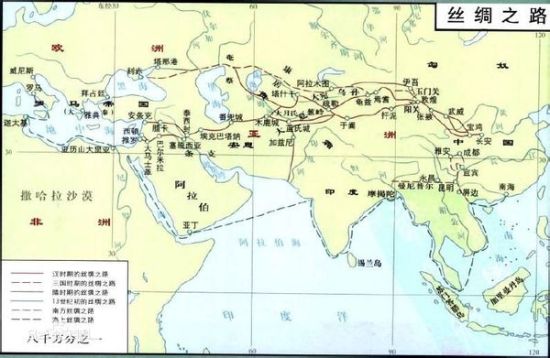

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路