布朗肖: 写作者,你可有把灵魂交给魔鬼的勇气?

莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot),法国着名作家、思想家,1907年生于索恩·卢瓦尔,2003年逝世于巴黎。

莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot),法国着名作家、思想家,1907年生于索恩·卢瓦尔,2003年逝世于巴黎。布朗肖一生行事低调,中年后不接受采访与摄影,但他的作品和思想影响了整个法国当代思想界,对法国许多大知识分子和大作家如乔治·巴塔耶、列维纳斯、萨特、福柯、罗兰·巴特、德里达等都影响深远。

正文:

里尔克希望年轻的诗人都能扪心自问:“我是不是真的非写不可?”当他听到“是,必须写”的回答,年轻的诗人就说:“好吧,既然必须写,就构建吧,你的生命。”拐一个弯,是为了把写作活动提升到道德的高度。但很不幸,如果写作是个谜,就不会给你神谕,任何人都休想提问。“我是不是真的非写不可?”一个完全缺乏最初语言的人根本不会问出这样的问题,又怎会如此问自己,他只有通过无限的活动,经历考验、转变、从坚定的“我”中自我驱逐,才能碰到这问题,才相信自己能够真诚地自问。“走进你自己,找到驱使你写作的欲望。”但这问题只能让他走出他自己,把他带到别处:在那儿,他幻想躲开无权、无理、无度的一切。实际上,做出“是,必须写”的回答很轻易,甚至总能听到这句话,但“必须写”什么却悬而未决。

“这是一份委任状。照我的个性,我只能接受一份没有委任人的委任状。我就生活在这矛盾中,唯有矛盾让我生存。”还有更激烈的矛盾在等着作家。那不是一份委任状,他接受不了,也没人给,意味着作家自己要变成“没有人”才能迎来这份委任状。他无法活在这矛盾中。所以任何作家,就算歌德,也别想在预示他本人的作品中留有生活的自由;并非玩笑,没人能做决定献身作品,更不可能为作品扞卫自己。

年轻的歌德在献身写作时曾心想“恐怕没个好结果”。但《少年维特之烦恼》之后他反倒确信:并非注定要他沉沦,或许他已经感受到和自己口中魔鬼的力量达成了和解,又或许是些更隐秘的原因,他再不信自己会走向末路。这已经离奇,但更奇怪的是:确信能避免沉沦后,面对自己的诗性、知识力量,他不再挥霍无度,开始变得节制、审慎、小心翼翼不浪费一丁点自己的天赋,命运眷顾他让他活得幸福,他不会再拿好日子冒险。

可以这样解释这一反常之态:歌德之所以在《少年维特之烦恼》后有了种获救感,是因为写作时毁灭感总在威胁他。也可以说在《少年维特之烦恼》前,他无需解释自己内在的法则,因为那无须解释,是冲动。一切同时到来:摇摆不定时,彻底的毁灭给他当头一棒,但在这考验下,他确信自己幸得天赋,让他无力沉沦,接踵而至的就是尊敬,尊敬“无力”,他感觉到了,从此以后自己要对这“无力”负责。这就是契约。魔鬼是歌德的底线:无力消亡;否决:拒绝沉沦;因而心生确定,确信自己能成功,为此他必须再沉沦一次,这就是代价。

我们这个时代的任务之一就是要让作家有一种羞耻感,要他良心不安,要他什么都还没做就感觉自己错了。一旦他动手要写,就听到一个声音在那高兴地喊:“好了,现在,你丢了。”——“那我要停下来?”——“不,停下来,你就丢了。”魔鬼就这么说,他对歌德也这么说,让歌德成了没有个人色彩的存在,自从生活超出了他自己,自己无力沉沦,因为再无沉沦的极致力量。魔鬼之所以威力无边,就在于通过他的声音表达出不同的诉求,以至于我们永远不知道“你丢了”意味着什么。有时指世界,日常生活的世界、行动的需要、工作的法则、人们操心的事、欲望的寻找。当世界不再,此时说话只能唤起说话人的怀疑——怀疑自己肤浅,唤起他的欲望——至少能说些有用、真实和简单的话接近当时的重心。“你丢了”表示:“你说,不是因为你必须说,是要避开需求;要说些没意义、自命不凡受谴责的、奢侈的话、贫乏的话。”——“所以我得停下来!”——“不,停下来,你就丢了。”

所以是另一个魔鬼,藏得更深:从不熟悉,但他一直都在,近在咫尺,近到像个错误;但他又不强制你,而是轻易随你把他忘记(但遗忘最可怕),他没权下不了令,谴责不了也谈不上饶恕。表面上,和世界法则的声音相比,这是一个安静的声音,有着温柔的内在,“你丢了”这句也带着温柔:况且,这还是一个诺言,一个邀请,邀你滑上一个感觉不到的斜坡——是为了上升?还是下降?不知道。“你丢了”,轻快一句,不对谁说,就在这声音旁的人,听到这声召唤,就避开了我们所说“自我”的孤独,进到另一种孤独,确切说无关任何个人的孤独、个人所在及结局。但在这孤独中,谈不上错,也说不上清白,没有束缚所以就不需要放手,“我”不为什么负责,对一个放弃了可能性的人,你能要求他什么?什么都不能——除了最奇怪的要求:因为这个要求,无权无力的一切开口说话,从这一要求开始,言语自己在发声,仿佛权力缺了席,就这样毫无遮盖赤裸裸地,无能为力,也没有任何可能,但这就是走向交流的第一步。

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

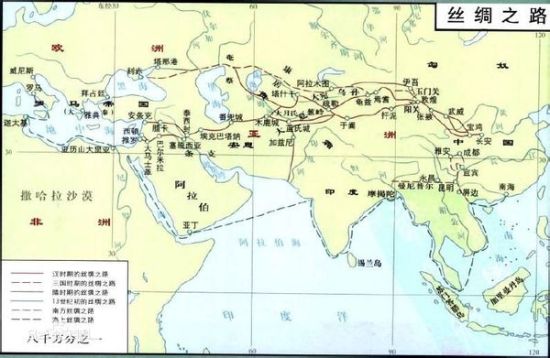

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路