贾平凹:《极花》何尝不是写我的恐惧和无奈?

来源:腾讯文化

时间:2016-03-04 09:20:00

继《老生》之后,贾平凹推出的长篇新作《极花》,依然在书写乡村的当代命运,如他自陈:“我的感情在乡村”,“我是乡村的幽灵在城市里哀嚎”。

以下为贾平凹关于新作《极花》的访谈综合。

十年前一夏无雨,认为凶岁,在西安城南的一个出租屋里,我的老乡给我诉苦。他是个结巴,说话时断时续,他老婆在帘子后的床上一直嘤嘤泣哭。那时的蚊子很多,得不停地用巴掌去打,其实每一巴掌都打的是我们的胳膊和脸。

人走了,他说,又回,回那里去了。

那一幕我至今还清清晰晰,他抬起脑袋看我,目光空洞茫然,我惊得半天没说出一句话来。他说的人,就是他的女儿,初中辍学后从老家来西安和收捡破烂的父母仅生活了一年,便被人拐卖了。他们整整三年都在寻找,好不容易经公安人员解救回来,半年后女儿却又去了被拐卖的那个地方。事情竟然会发展到这样的结局,是鬼,鬼都慌乱啊!

这是个真实的故事,我一直没给任何人说过。但这件事像刀子一样刻在我的心里,每每一想起来,就觉得那刀子还在往深处刻。我始终不知道我那个老乡的女儿回去的村子是个什么地方,十年了,她又是怎么个活着?

我一直在写当代生活,尤其当代乡村生活。我是(上世纪)50年代生人,60年的乡村变化我都经历和了解,写作乡村的故事就是自然而然的。从开始写作至今四十年,前二十年是因熟悉而写,后二十年是有责任在写。社会极速发展,什么都在变,唯一不变的是人的感情,我的感情在乡村。可以说,我是乡村的幽灵在城市里哀嚎。

我当初写乡村的故事,笔调兴奋,抒情优美,那时也是真诚的,这与乡村的热闹和我的年轻有关。这十多年来,我写乡村时,握笔越来越觉得沉重,心里始终在痛,在迷茫,在叹息。我知道它的过去和现在,但我不知道它的将来。我习惯了写它,我只能写它,写它成了我一种宿命的呼唤。出生于50年代的写乡村的作家,大概都是这样,这也是这一代作家的生命所在。

农村的衰败已经很久了,而我这几年去那些山地和高原,看到好多村子没有了人,残垣断壁,荒草没膝,知道它们在消失。我们没有了农村,我们失去了故乡,中国离形乡下,中国将会发生什么,我不知道,而现在我心里在痛。我曾经取笑说,农村人死了,烧那么多纸钱,城市人死了,尸体立即送去了火葬场,而在家里设个灵堂,或者象征性地烧几张纸钱,那么在另一个世界或有托生的话,那城市人是最穷的。我在我的作品中,感情是复杂的又微妙的,我不知怎么才能表达清,我企图用各种办法去表达,但许多事常常是能意会而说不出,说出又都不对了。

一般而言,有四条线共同在村子起作用,一是基层政权,一是法律,一是宗教信仰,一是家族。但现在这些东西都起了变化,庙没有了,家族关系淡了,法律也因为地方偏僻而显得松懈,各种组织又不健全,这些导致了农村的无序,大量的人往城市涌,在这过程中发生了好多奇特的事。政府是很重视新农村建设的,但农村里没有了年轻人,靠那些空巢老人和留守儿童去建设吗?我们经常在一些农村看到集中盖起来的漂亮房子,但那些地方基本上是离城近,自然生态好的。稍微偏远些的村子,是没有那个能力的。没技术、没资金的男人仍“剩”在村子里,靠地吃饭,靠天吃饭,却无法娶妻生子。在小说里,村子产一种葱,男人吃后特别有欲望,但永远没有女的,他们就窝在农村,像残山剩水的瓜蔓上一层开着不结瓜的荒花。

我每一部小说,最艰难也最漫长的,是酝酿要写什么和如何写。当一切终于在心中清晰起来,具体动笔是愉悦又快速的,尤其常常有突然而至的情节和文字,你能体会到不是你在写,而是有别的力量在借你的手和笔。

小说是个什么东西呀,它的生成既在我的掌控中,又常常不受我的掌控,原定的《极花》是胡蝶只是要控诉,却怎么写着写着,肚子里的孩子一天复一天,日子磊起来,成了兔子,胡蝶一天复一天地受苦,也就成了又一个麻子婶,成了又一个謍米姐。小说的生长如同匠人在庙里用泥巴捏神像,捏成了匠人就得跪下拜,那泥巴成了神。

世上什么事情都在变,人的情感不变。不论是男人还是女人,内心最深处的波动是一样的。而且每个人都在为他人反映出整体的不同部分。看到了别人的善其实是我们的善,看到了别人的恶,其实是我们也有恶。《极花》中写那个叫胡蝶的女人,何尝不是写我自己的恐惧和无奈呢?

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

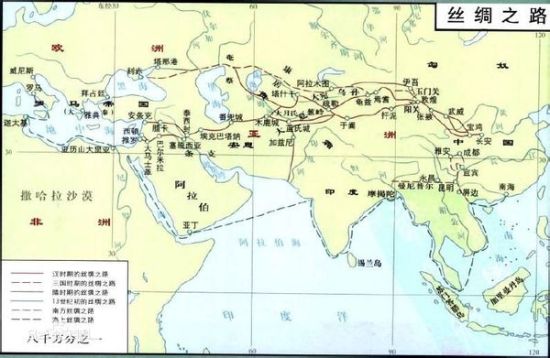

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路