靳尚谊:七十载耕耘不断 一辈子画笔不停

来源:www.wenyiw.com

时间:2018-10-09 09:47:08

一幅《塔吉克新娘》,被美术界誉为中国 新古典主义油画的开山之作;一幅《归侨》,让我们在源自西方的油画中感受到了中国传统壁画的魅

一幅《塔吉克新娘》,被美术界誉为中国 “新古典主义”油画的开山之作;一幅《归侨》,让我们在源自西方的油画中感受到了中国传统壁画的魅力;一幅《画家黄宾虹》,完美地将中国的山水画与西方的油画融为一体……

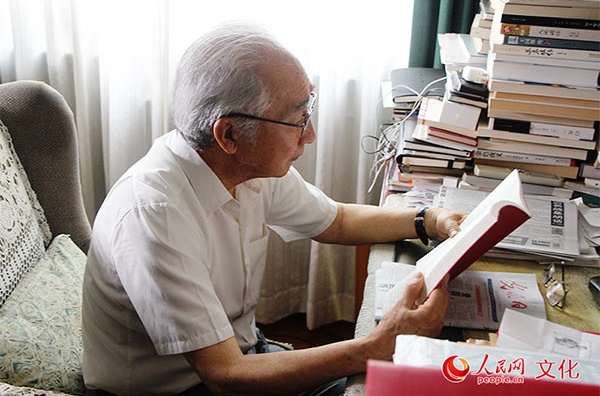

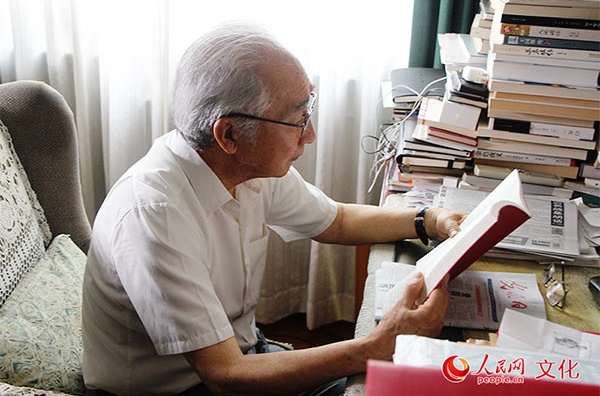

盛夏时节的一个午后,我们登门拜访绘成这些经典之作的著名油画家、中央美术学院原院长靳尚谊。自十五岁入学手执画笔以来,已经八十四岁高龄的靳尚谊始终保持着作为画家的朴素姿态,为中国油画事业的发展鞠躬尽瘁。改革开放四十年中,他在探索中耕耘,在创造中前行,以独特的笔触表达着他对时代、对社会的理解与感悟。

在改革开放四十年之际,人民网与您一同走进这座靳尚谊亲自构筑的肖像画廊,透过一张张刻画细腻、饱满生动又意味深远的肖像画,感受靳尚谊画笔下的时代变迁。

“改革开放给中国油画增添了新的活力”

人民网:您的作品《塔吉克新娘》被称为中国“新古典主义”的开山之作,率先将中国传统美学观念同欧洲古典油画相结合,当时为什么会采取这样的创作方法呢?

靳尚谊:《塔吉克新娘》是我在1983年的作品。在1979年前往欧洲学习之前,我认为自己的油画基础还可以,但那年在欧洲看了大量从古典到现代的原作以后,我将自己的油画作品与之对比,才觉得自己的水平远远不够。无关作品的主题和内容,是基础问题中的造型问题没有解决,在国内许多人都认为这个问题已经解决了,所以都认为自己画得很好,我就是其中一员,如果不看西方原作的话,根本没办法发现这个问题仍旧存在。

此前我们的油画创作都是用现代的、写意的手法,边线的处理比较虚,这样的处理方法就造成了体积转折不够、厚度不够。1980年我在美国探亲时,尝试利用古典的形式,把体积做得彻底一点,边线很清楚地转过去,让作品的厚度加强,这样一来,画面就发生了非常大的变化。

回国以后,我用这个办法画了一些人体肖像画,其中就包括《塔吉克新娘》,我们的教员看过后,认为我的风格变发生了变化。当时画界和理论界认为,中国出现了新古典主义。实际上我没有刻意追求什么风格,只是通过研究基础问题而提高了水平,仅此而已。

人民网:此次欧洲之行对您的艺术创作启发很大。

靳尚谊:在欧洲学习时,我反复地看油画的原作,这非常重要。看原作不是扫一眼就过了,得不断地看,才能分辨出作品的好坏。不看原作,光闷头画画是不行的。油画是西方的画种,我们国家没有油画传统,也就鲜少有接触原作的机会。通过不断地观察大师的高水平之作,画家便能在脑海中辨别作品水平的高低。看多了之后,使自己熟悉油画的标准,熟悉了,自然就能画好了。要想把画画好要解决基础问题、造型问题,起初我认为这个问题已经解决了,但是在欧洲学习时看过原作后才发现还差得远,自己的水平还有待提高。

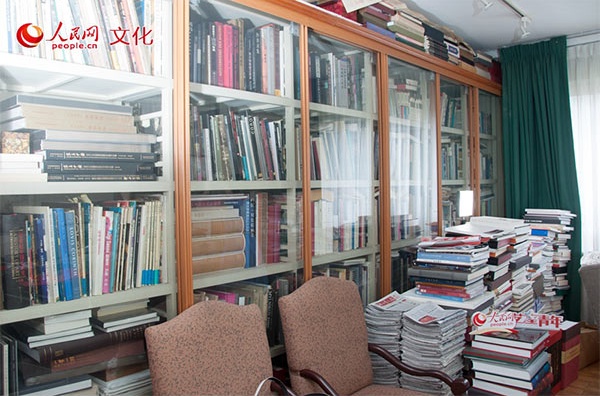

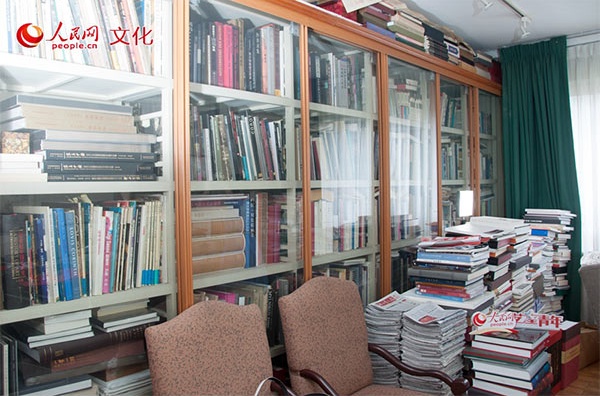

靳尚谊家中书房

人民网:您曾经提到中国油画的发展可以分为三个阶段,改革开放时期的上世纪八九十年代是其中最重要的一个阶段。

靳尚谊:改革开放对中国油画的发展起了至关重要的作用。改革开放以前,我们能看到的欧洲画作很少,偶尔有几次展览,时间也不长。改革开放后,随着我们国家和西方国家的交流日益增多,画家也有更多机会欣赏原作。1979年我先后在德国、法国、意大利、西班牙等国家学习,尽可能多地接触原作,这对自身油画水平的提高、油画语言的研究都大有裨益。

此外,改革开放这些年中,我们接触到了世界各个时期、各种风格的绘画,这也影响了这一时期中国画家创作的风格和题材。自1978年以后,尤其是80年代到90年代这段时间里,中国油画的画风变化很大,每一位画家根据各自的需求和个性进行创作,出现了各种不同的风格,题材也更为广泛。所以,从这一点上看,改革开放给中国油画增添了新的活力,极大地促进了中国油画的发展。

人民网:如您所说,改革开放以来中国油画的题材日益丰富。而您是通过肖像作品作为人民精神生活的写照。您为什么选择用肖像画来记录时代?

靳尚谊:每个人选择的题材都跟自己的能力和兴趣相关。我以前也创作过一些多人物、大场面的作品,但后来发现自己在这方面能力不够,画起来有些吃力。西方文艺复兴时期人文主义思想开始出现,在那段时间里,西方的人物画非常发达,宗教画、历史画等均以表现人物为主。达·芬奇的肖像画《蒙娜丽莎》就是享誉世界的作品。在欧洲学习过后,我认为肖像是油画一个很重要的主题,因为画人其实最难。既然我画多人物、大场面吃力,那我就专攻肖像画这个题材,把自己的绘画水平再提高一些。

另外,我对人物肖像画有着浓厚的兴趣。人是社会的主体,通过一个人的肖像可以表达各方面的社会现象和情绪,表现丰富的社会内涵。人是社会的中心,而人本身的形象和造型的特点既单纯又丰富,表现起来难度很大,但又最富于张力。我把自己在艺术上的追求集中在肖像画这一小范围上,既有助于自己的研究,同时,我通过我的画笔为中国人造像,表现中国人的精神气质,这也是一个中国画家的职责。

人民网:这四十年积累与创作,奠定了您在画坛中的地位。您认为改革开放给您个人的艺术创作带来怎样的影响?

靳尚谊:我主要是在肖像画方面做了尝试和探索,这体现在风格的变化。比如《瞿秋白》更偏古典;到了《画家黄宾虹》中又融入了水墨画的中的写意元素。但是无论风格如何变化,作品都是表现对象本身的。

除此之外,我经常在画作中表达自己对时代、对社会的感受。在我1997年的作品《老桥东望》中,意大利的修女在古代佛罗伦萨的城市背景下祈祷,但是她的眼睛有点斜视,这是我当时在意大利考察时的感受。意大利是欧洲宗教气氛最浓厚的国家之一,佛罗伦萨里几乎没有现代建筑。但后来,我通过观察发现当地有些年轻人已经不大信仰宗教了,于是我通过这幅肖像画,把这一现象表现出来。

还有一幅2001年的作品《醉》,画的是日本的艺伎。当时我想表现的是亚洲在现代化以后出现的一些不太好的现象,其中包括画中醉生梦死的消极人生态度。所以,在我的肖像画里会蕴藏比较复杂的社会内涵。

“在油画创作中注入中国传统文化元素”

人民网:油画是西方的画种,但您的许多油画作品中有着丰富的中国传统文化元素,例如《画家黄宾虹》《髡残》。您认为油画该如何与中国传统文化相结合呢?

靳尚谊:改革开放四十年间,我国与世界各国的文化交流逐渐频繁。作为历史悠久、底蕴深厚的文化大国,我国在文化艺术方面有着很强的独特性。我们在这片土地上成长,在西方的油画创作中注入中国传统文化的元素,是每个有追求的画家很自然、也必须去做的事情。

中国的油画家不仅要努力学习和掌握欧洲油画艺术精华,又需使之与中华本土文化交流融汇,在懂得西方油画的基本原则和最高境界的基础上,注入中国的文化内涵。这种文化内涵就流淌在我们的血液里,在创作中将有所体现。很多老一辈油画家,文化修养很高,很早就把中国文化注入到油画里去了,徐悲鸿、董希文、罗工柳等等都是这方面的佼佼者。

就我个人而言,油画创作中也会不断注入中国文化的内涵,从东方壁画、水墨画里吸收营养。我认为,具有东方文化内涵的油画会出现,但不要刻意追求,要自然而然地形成。

人民网:您个人是通过什么样的契机将油画与中国画相结合?

靳尚谊:上世纪90年代,我在翻看黄宾虹的画册时,发现其中山水画的笔墨和抽象绘画很像,很有意思。我认为油画语言和山水画结合比较容易一点,而黄宾虹和髡残的山水画色彩比较浓郁,更容易与油画相结合。所以,我选择了这两个人来做实验,尝试把他们的水墨画作品跟油画结合起来。

油画的色彩本来是很灿烂的,但是要和水墨画相结合的话,颜色就必须单纯一些、素雅一些,就采用了灰色调,在色彩上也更有水墨的感觉。《髡残》画幅比较大,背景环境的部分更多,在这其中,我将背景里山的结构与中国的山水画相结合,使作品既有油画的真实感,又有山水画的画面结构;既保留了西方油画的特点,又融入了中国画的韵味。

靳尚谊家中摆放着的一张年轻时写生的老照片

人民网:1978年夏,您曾在著名画家、敦煌学专家常书鸿的带领下前往敦煌临摹壁画,留下了一批用油彩临摹中国古代壁画的作品。这段时光对您有什么帮助?

靳尚谊:那个时候敦煌的游客不多,前来参观的人很少,所有洞窟都开放给我们临摹,没有限制,因此我们参观得非常细致。

我在敦煌大概待了半个月,临了很多张壁画,而且都是临局部,挑选我喜欢的部分临摹。以前很多人都是用中国画的方式来临摹的,我采用了油画的方式。因此,壁画画面一些残破的效果都临摹出来了。

这段经历给我的帮助很大,我后来在研究中国画风格的时候,从这里面吸收了不少营养,就有了后来融入壁画形式创作的一批肖像,其中包括《画家黄永玉》《归侨》等等。这一时期的肖像画的创作形式便主要来自敦煌的壁画,当然也融入了永乐宫、法海寺等传统壁画的特点,将其和油画结合起来。

学生送给靳尚谊的铜像

“绘画已经成为我生活中的一部分”

人民网:今年是中央美术学院成立一百周年,您是中央美术学院在任时间最长的院长,见证了中国当代美术的发展。在央美任院长时您设立了建筑和设计专业,当时设立这两个专业的原因是什么呢?

靳尚谊:1979年,我在欧洲参观了西德所有的美术学院,发现这些美术学院都有设计专业,不禁让我思考美术学院与“设计”的关系——二者究根结底其实是一回事,虽然表面上看是不同专业,但它们都属于“视觉艺术”这一范畴。

自改革开放以来,我们国家经济发展相当快。我认为,随着经济的不断发展,设计也会越来越重要。因此,我觉得中央美院一定要设立设计专业。当我真正当上院长以后,我就酝酿着这一计划。当时我还想着把建筑也包括在内,因为西方文艺复兴时期的画家既懂绘画、也懂建筑,达·芬奇就是其中的代表人物,他既是画家,也是建筑师。

设立这两个专业时,当时学院还有许多人反对,但我坚信随着中国经济的腾飞,这两个专业是必须要设立的。经过这些年的建设,这两个专业不仅对中央美院的发展起了积极作用,更对中国的设计艺术、建筑艺术发展起了重要作用。

人民网:您的观点是“画画不卖钱”,这些年来您始终保持着作为画家的朴素姿态。但现在有些年轻画家喜欢将作品商业化,您对此有什么看法?

靳尚谊:这个问题比较复杂。画家出售自己的作品来赚钱其实是很正常的,早在17世纪,西方的许多肖像画家便专门靠帮人们画像而取得收入。所以,画家通过销售自己的作品以维持生计,并无问题。

但是,如果是为了赚钱才画画,就不可能画出好的作品。作为一个画家,必须刻苦钻研,细心打磨自己的作品,才能不断进步。如果一心只想着把画出售,什么风格畅销就画什么,画家就会越来越浮躁,肯定画不好。

人民网:2015年,您在中国美术馆举办了展览“自在途程—油画语言研究展”。这些年您仍然活跃在油画创作第一线,回顾您的艺术人生,绘画对您来说意味着什么?

靳尚谊:我现在年纪大了,创作的精力有些跟不上,因此把展览的主题定为对油画语言的学习过程,其实新东西不多。

但我对绘画的热情没有减淡,仍然在钻研绘画中的问题,也时不时会有新的想法。尽管现在创作时有些力不从心,但绘画已经成为我生活中不可分割的一部分,我会一直画下去。

来源:人民网

来源:人民网

人民网三评“新经济”之一:可以跨界,但不能没有边界

人民网三评“新经济”之一:可以跨界,但不能没有边界 中国油画的“语言之在”

中国油画的“语言之在”