王宠、董其昌书法世界中的陶渊明

王宠、董其昌书法世界中的陶渊明魏若轩陶渊明对于后世书法家的影响不可谓不深远。明代的书陶者以吴中三家祝允明、文徵明、王宠的成就为最高...

书法世界中的陶渊明

魏若轩

陶渊明对于后世书法家的影响不可谓不深远。明代的书陶者以“吴中三家”祝允明、文徵明、王宠的成就为最高,但在现存的针对“吴中三家”的研究文献中,对于王宠的研究为最少,论及陶渊明于王宠之影响者更少。在笔者看来,王宠书法承祝、文二家而自出机杼,书法中的禅趣古意实则为三家中最高者,实则获陶渊明之精髓。而随后的董其昌更是在理论的高度吸收了陶渊明的思想,提倡平淡率真的书法品格,对后世产生了巨大影响。但以往对董其昌与陶渊明关系的分析又多浮于表面,多数仅就意象、风格之相似或文辞用典的使用做文章。笔者旨在通过考查王宠、董其昌二人的书法、书论,来进一步阐述陶渊明对于中国文化的巨大影响。

王宠书法世界中的陶渊明

王宠工诗文书画,亦通篆刻,是“吴中三家”中最年轻的一位,去世时年仅三十九岁。王宠书法有晋人恬淡之趣,他的小楷疏朗空灵,不落时人俗套。如果说祝、文二人的书法多以雅、丽为旨,间或有尚古之作,那么王宠的书法则尤其重视拙、朴之趣。

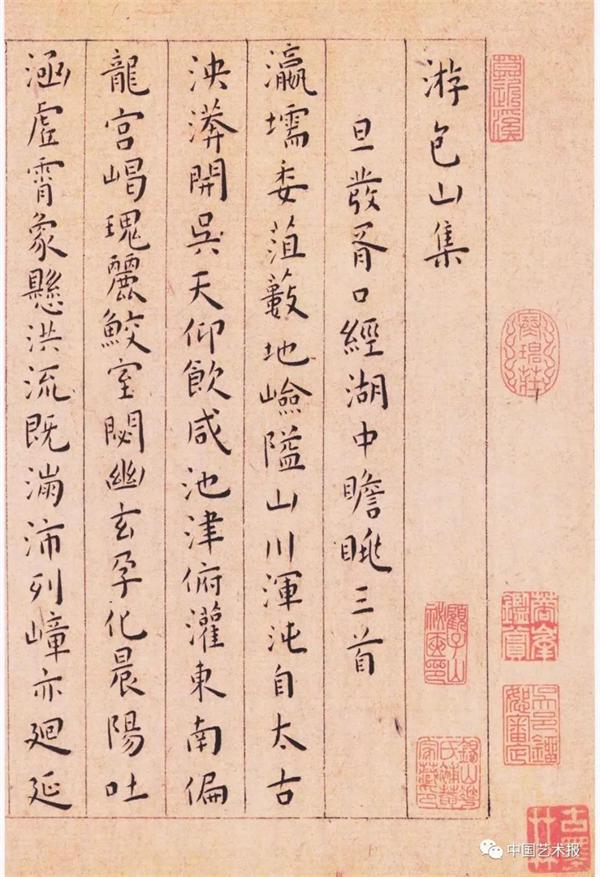

游包山集(局部) 王宠

王宠的这种独特书法风格,能在字里行间的多处留白与气孔中,感受到节奏的律动以及气息的贯通疏朗,而在用笔上的含蓄则让人感受到其拙而实巧的深厚功力与笔画背后的深沉用心。同为书陶名家,王宠的书法更能体现陶渊明诗文“质而实绮,癯而实腴”“精能之至,返造疏淡”的审美特点。

王宠除了书法风格与陶渊明的文化特点一脉相承之外,亦喜书陶渊明诗文,代表作即行草书本《五柳先生传》。除此之外,王宠还多次在诗文中化用陶渊明诗句或意象。比如,小楷名作《游包山集·入销夏湾》:“千山玩回转,双阙开嶙峋。围作玉镜潭,流水桃花春。鸡犬自甲子,衣冠乃秦民。”行书《西苑诗·海印寺阁眺》云:“我行睇神寓,兼得陵浮屠。且穷上国胜,归荷南山锄。”凡此等等,不胜枚举。

对于王宠而言,书法与诗文中大量写陶、书陶,并不是单纯地把陶渊明作为书法与诗文创作的素材库。在学问传承与人生选择上,他们二者之间也有着密不可分的关系。

在学问传承上,王宠的老师都是当时的名士。明正德三年(1508)王宠十五岁,王宠的老师沈濙邀请文徵明为王宠及其兄长王守命字。其师沈濙因卜居桃花坞而被称作“桃坞先生”,所作诗文尚理胜,不务浮华;而文徵明好陶渊明诗,晚年曾多次以小楷抄录《归去来兮辞》,其诗作亦常化用陶诗,如《九日闲居用渊明韵》。可见在王宠启蒙与少年时期的关键阶段,其老师都是喜爱陶渊明的名师。

在老师及社会风潮的影响下,王宠逐渐形成了洁身自好、不慕荣利、寄情山水的性格。他曾于石湖之上读书二十年,“非岁时省侍不数数入城”其读书努力如此。文徵明评价他:“遇佳山水,辄忻然忘去,或时偃息于长林丰草之间。含醺赋诗,倚席而歌,邈然有千载之思。迹其所为,岂碌碌寻常之士哉?”而其友人袁袠在《雅宜山人集序》中说他“及《白雀集》诸篇,则又兴寄冲玄,思调清逸,遂窥陶、谢之堂,几如王、孟之室矣。”王宠今有草书帖《白雀寺诗》传世,诗云:“支林相对静移舟,山似黄尝水似油。白雀白莲堪结社,送余还过虎溪头。”由此可见,王宠的思想境界与人生追求是与陶渊明相一致的。他们都追求人生的从容与快乐,都以淡泊为生命旨趣,享受悠然天地间的生活情趣,追求精神的自由和洒脱,而不以世俗的困苦为羁绊。

董其昌书法世界中的陶渊明

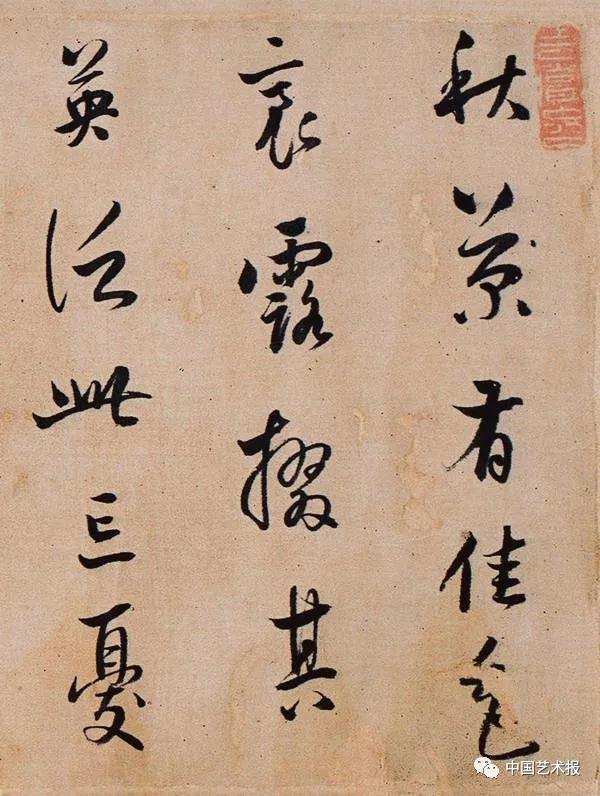

董其昌是“吴中三家”后最具代表性的明代书法家。董其昌曾用书法创作陶诗《饮酒》《归去来兮辞》等诗文,亦曾在自己的诗文创作中多次化用典故。学界认为,董其昌接受陶渊明最值得注意之处乃在其崇尚平淡真率的书法理论明显受到了陶渊明影响。从董其昌书学理论来看,“平淡”是董其昌论书的关键词。但他的“平淡”不浮于字面意义,“无门无径,质任自然,是谓之淡”。董其昌的“淡”即“自然”,不事雕琢,天真流露。这与陶渊明“久在樊笼里,复得返自然”几乎如出一辙。如果说董其昌在论述“平淡”时引用苏轼评陶渊明语可能是为了达意的方便与精神上的同一维度相合,那么在深入到“淡”的精神内涵中时,就是董其昌对于陶渊明的多维继承了。

陶渊明饮酒诗四首卷(局部) 董其昌

历史上对于陶渊明的“淡”,经历了一个长久的接受过程。美术史论家舒士俊指出:“这种以平淡天真为艺术绝旨的审美趣味,在中国漫长的历史文化长河中是流传有序的;甚至可以说,这种极其精微的艺术鉴赏观念,在漫长的历史跨度中,是形成了一条意脉互为贯通的‘长链’的。”对于陶渊明的“淡”,其内涵也在后世的不断阐释中逐渐完整、扩大。朱光潜总结道:“他把自己的胸襟气韵贯注于外物,使外物的生命更活跃,情趣更丰富;同时也吸收外物的生命和情趣来扩大自己的胸襟气韵。这种物我的回响交流,有如佛家所说的‘千灯相照’,互相增辉。”董其昌对于陶渊明的“淡”,实则也是一种将物我合一的态度。董其昌在论及“淡”时,虽然强调的是自然,却又批评苏轼的“信笔”:“信笔二字,最当玩味。吾所云悬腕、须正锋者,皆为破信笔之病也。”由此可见,董其昌在强调“平淡”的同时,还认为要有一定的人功,要“悬腕”,要“正锋”,由此才可以达到较为理想的书法境界。如果站在心灵的高度,所有的刻意人功即是“物”,而纯粹的精神活动才是“我”。董其昌没有绝对地强调某一方面,而是扩大了“平淡”的内涵,回归到陶渊明式的“自然”之境。学者甘中流认为,“可以说,董其昌所标举的‘淡’,在一定程度上弥合了宋朝以后两种书法思潮之间的分裂,找到了各个阶层都能接受的审美趣味。董氏的‘淡’意,既要质任‘自然’,又不离法度,平和冲虚,不事张扬。”在明清两代,董其昌的“平淡”论一直备受推崇。

综上所述,可以看出,无论是“吴中三家”的王宠,还是长在明末的董其昌,都深受陶渊明的影响。这种影响,是对陶渊明从内到外的全面继承。而且,这种继承现象其实不是针对陶渊明个体的。考察整个明代书法家的研习历程,可以看到,明代书法推崇魏晋乃是一种普遍现象。董其昌曾经提出了著名的“韵”“法”“意”说:“晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意。”看似是三种不同维度的审美特征,这其中实则暗含着等级的高低。他说道:“唐人诗律与其书法颇似,皆以秾丽为主,而古法稍远矣。余每谓晋书无门,唐书无态,学唐乃能入晋,晋诗如其书,虽陶元亮之古淡,阮嗣宗之俊爽,在书法中,非虞、褚可当,以其无门也。”这段话的意思乃是唐人书法次于晋人书法。至于宋代书法,则又次唐人矣。可以看出,要想在书法中达到至高之境,即“韵”,就需要大量临习晋人碑帖。而在学习中又不能独以技法为学习对象,在精神境界上也要达到晋人的高度。而最能代表晋人思想高度且又最易于学习的,当属陶渊明无疑了。苏轼在《与苏辙书》中写道:“魏晋诸贤之作,虽不逮古,犹有春容恬畅之风,而陶靖节为最,不烦雕琢,理趣深长,非余子所及。”因而,我们在明代的书法家中常常见到陶渊明的身影,陶渊明已经成为一个意蕴丰厚的文化符号,更与时代文化精神的取向相符合。明代书法家所书写的,不仅是陶渊明,更是陶渊明诗文背后所代表的文化高峰与精神高度,物我一体,恬淡自然。

来源:中国艺术报

主题性创作遇到新难题 让“抽象概念”落地成鲜活作品

主题性创作遇到新难题 让“抽象概念”落地成鲜活作品 民间文艺当与百姓血脉相通

民间文艺当与百姓血脉相通