黄翔鹏:为“中国人的音乐和音乐学”奋斗终身的“燃犀”

黄翔鹏(1927-1997)为中国人的音乐和音乐学奋斗终身的燃犀者——纪念中国音乐史学家、传统音乐理论家黄翔鹏中国艺术报记者 张悦一位学者...

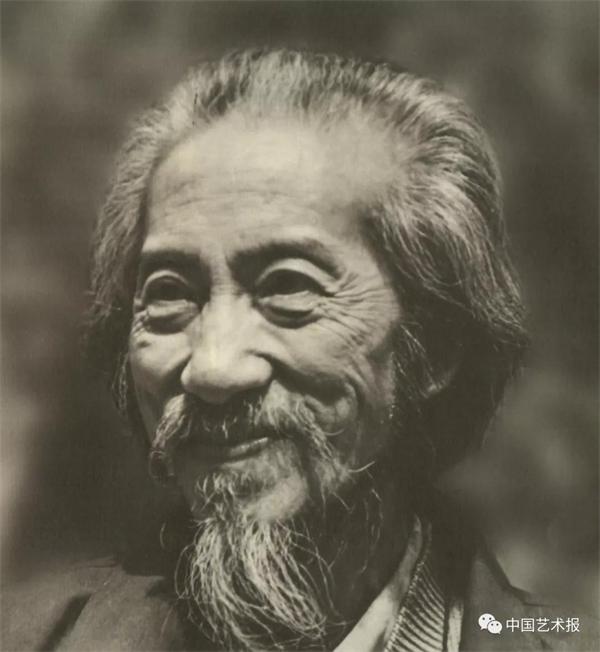

黄翔鹏(1927-1997)

为“中国人的音乐和音乐学”奋斗终身的“燃犀”者——纪念中国音乐史学家、传统音乐理论家黄翔鹏

中国艺术报记者 张悦

中国艺术研究院音乐研究所原所长张振涛作为刚刚出版的《黄翔鹏纪念文集》的策划者如此深情地说。

《黄翔鹏纪念文集》首发 中国艺术报记者张悦 摄

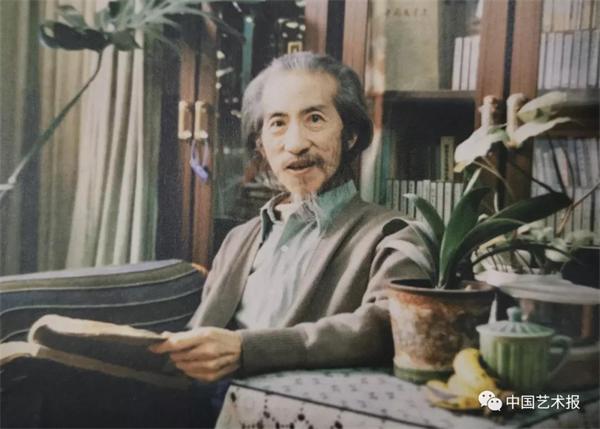

20世纪90年代,黄翔鹏在家中书房

黄翔鹏(1927-1997)是我国著名中国音乐史学家、传统音乐理论家、音乐教育家,也是中国艺术研究院具有国际影响的学者之一。他毕生致力于中国传统音乐、中国音乐史研究,近百万字的著述指导和影响了几代音乐学者,为建设“中国人的音乐和音乐学”作出了卓越贡献。

1997年12月,“黄翔鹏先生学术研讨会”在中国艺术研究院音乐研究所举办 刘晓辉 摄

由于众所周知的原因,黄翔鹏直到51岁(1978年)时才开始用自己的名字公开发表学术文章。然而,不发则已,一发而不止;不鸣则已,一鸣而惊世。

直到他卧床不能工作的16年间,发表了总数近百万的文字,其研究与著述大多成为了中国传统音乐和古代音乐史研究领域中具有突破性的成果。

1981年,1978级第一届中国艺术研究院音乐研究所研究生毕业论文答辩后的合影

中国艺术研究院副院长祝东力表示,黄翔鹏将“穷古今之变,探索中国传统音乐自身发展规律”作为其终生奋斗目标。他首次提出并系统论证了“一钟双音”“同均三宫”等学术见解,对中国音乐理论研究影响深远;他提出“传统是一条河流”“古乐存活于今乐之中”的学术理念与方法;他打破门户之见,熔乐律学、考古学、史学等学科于一炉,严谨治学。他在中国音乐史与传统音乐等领域的卓越建树,已成为中国音乐学界的一笔宝贵财富和精神丰碑。

1988年1月,中国艺术研究院音乐研究所部分成员合影。左起:乔建中、李纯一、董正、黄翔鹏、周家洛、曹安和、郭乃安、何芸、宋扬、杨光 董建国 摄

黄翔鹏在1985年至1988年间,曾担任中国艺术研究院音乐研究所所长。他提出“以资料建设为中心,开门办所”方针,先后创办《中国音乐学》《中国音乐年鉴》《音乐学术信息》等刊物;他作为带头人组织开展“中国乐律学史”“中国音乐文物大系”等课题研究,培养音乐史学和乐律学方面学者数十人,在资料建设、学术研究、人才培养等方面作出了承前启后的贡献。在他的带领下,中国艺术研究院音乐研究所学术氛围活跃、成果丰硕,迎来又一个活跃、辉煌的时期。

1986年,黄翔鹏(左)与张振涛(右)在家中合影

在张振涛看来,中国艺术研究院音乐研究所曾出现过两个“黄金时代”。第一个是1954年至1966年杨荫浏、李元庆主政的时代,第二个是1985年至2000年黄翔鹏、乔建中主政的时代。

1989年12月,纪念杨荫浏先生诞辰九十周年逝世五周年、李元庆同志诞辰七十五周年逝世十周年暨音乐研究所成立三十五周年大会上的合影

杨荫浏与李元庆的时代,简朴平静、顺天知时,致力于清理本土文化的工作,积累了不可复生也不可超越的巨量资料。中国艺术研究院音乐研究所始终以两位领航者奠定的核心理念“整理传统文化”影响着整个音乐学界。

1991年8月29日,黄翔鹏(左)与乔建中(中)、成公亮(右)

而黄翔鹏、乔建中主政的时代,“文革”结束,人人思奋、意气风发。一夜之间,齐刷刷聚集起一批历经淬炼、生命旺盛的时俊,研究成果蜂拥而出。他们令整个音乐学界感到了风云际会的变化。

1991年10月23日,黄翔鹏(左)与孙慎(右)合影

张振涛说,“两个‘黄金时代’,不但让从业者看见了学科希望,也听见大踏步前进的声音。离开黄翔鹏多年后,人们才能日益感受到他存在的意义。大家怀念他,怀念那段金色的时光因为这样的时光,异常稀见。”

20世纪90年代初,黄翔鹏在家里弹钢琴

“我想到黄先生的时候,就想到他家里钢琴上摆着的一幅字,那是黄先生的手书——‘燃犀’。”中国艺术研究院音乐研究所名誉所长田青解读道,“‘燃’就是燃烧,‘犀’指的是犀牛角。这个词的典故来源于《晋书》,东晋的时候有一位大将军叫温峤,他曾经在江边上听到水深难测的江里有音乐之声,于是他就点燃了犀牛角。点燃犀牛角之后,他看到水里有各种奇奇怪怪的生物,有穿着红衣服的人,还有车马。后来‘燃犀’这个词被很多诗人、词人引用,用‘燃犀下照’来形容一种特殊的观照,有点类似于佛教里所说的‘佛眼’‘慧眼’,就是能看到常人看不到的东西。我想黄先生手书这两个字,几十年来摆在他的案头,他是希望能有一种目光,穿透历史的迷雾,弄清楚中国音乐史上种种的谜点,黄先生也确实做到了。”

1958年7月,黄翔鹏(前排左四)与近现代音乐史课题组在研究工作

黄翔鹏曾解释说,古人认为,“燃犀”者便可上抵天宫,下入幽冥;而人民真的手执犀角、上下求索,接近真理了,却不禁为风哮雷击、鱼惊龙吟而后怕。任何盗火者都要像触犯天规的普罗米修斯一样经受长期磨难。如同敦煌藏经洞与甲骨文的发现成就了王国维的学术地位一样,曾侯乙墓乐器的出土也使黄翔鹏从一个默默无闻的书生,一跃而成为蜚声海内外的著名学者。

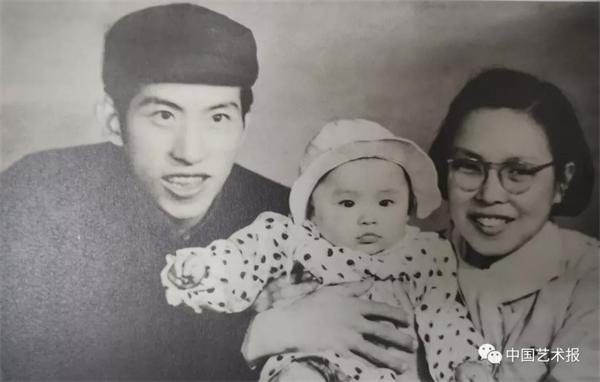

1956年,黄翔鹏与妻子周沉、女儿黄天来

张振涛认为,“幸运之神从来都是吝啬的,她只把机会送给那些为此默默积累了数十载并为此而历经磨难、矢志不改的人。那时黄翔鹏已年逾半百,学术积累和在人文学科研究中绝对必要的人生体验已臻成熟,社会环境的重大变化提供了他期盼已久的安定,1977年的文物普查又给了他音乐考古的经验。1978年,曾侯乙大墓揭椁,给予他展示学术洞察力的机会终于姗姗而至。这批千载难逢的音乐文物的出土,一下触动了他久耽其域、久望畅舒的史论情结,一大批新材料浇开了他心中的块垒。”

1978年,黄翔鹏(右)与王湘(左)在湖北随州市对曾侯乙编钟进行测音

1999年9月,黄翔鹏撰写的《曾侯乙钟磬铭文乐学体系初探》荣获文化部第一届文化艺术科学优秀成果奖一等奖

没有人怀疑,黄翔鹏撰写的《曾侯乙钟磬铭文乐学体系初探》是音乐考古学的文论中内容最为丰赡的文章之一,1999年该论文荣获文化部第一届文化艺术科学优秀成果奖一等奖。

1965年,中国音乐研究所调查组延安小组、中国音乐学院理论系采访陕北说书艺人韩起祥。左起:孙幼兰、刘东升、韩起祥、延安曲艺馆馆长王毓华、黄翔鹏、张前、赵玉龙、甘亚梅

“像黄翔鹏这样的中国音乐研究者,他们才华过人(黄翔鹏最早是学物理的),但他们为什么要研究这个较冷门的学问,经历艰苦的田野考察,要坐数十年乃至一生的冷板凳,去挖掘整理有些已经销声匿迹的研究对象?”文化艺术出版社社长杨斌说,这个问题在《黄翔鹏纪念文集》编辑过程中常常出现在他的脑海中,“我是搞美术史的,美术史研究对象除了文献,至少还有许多基本是原样的作品,但声音如果没有录音技术,音乐史该怎么研究,可想其难度之大。但三部音乐大家的纪念文集(《李元庆纪念文集》《杨荫浏纪念文集》《黄翔鹏纪念文集》)告诉我,中国音乐人的动力就是对民族音乐的赤诚热爱以及坚定的‘文化自信’。”

1963年6月,曹安和(左三)教授昆曲课,杨荫浏(右五)笛子伴奏,左二为黄翔鹏

杨斌说,“在今天,当‘文化自信’作为全民共识、作为‘国家意志’提出来时,有一群中国音乐人早已怀抱这样的情怀在自己的专业领域艰苦耕耘多年。黄翔鹏就是这群人中的优秀代表和缩影。讲好黄翔鹏的故事,就是讲好中国音乐学人的故事,讲好中国音乐学人的故事就是讲好中国音乐的故事,就是讲好‘中国故事’中的一个华丽篇章,必将为坚持和提升新时代‘文化自信’提供具体丰富的内涵”。

2017年5月,“纪念黄翔鹏先生诞辰90周年暨逝世20周年学术研讨会”在西安音乐学院召开

来源:中国艺术报

楼宇烈:离开“道”,中国文化就失去了它的灵魂

楼宇烈:离开“道”,中国文化就失去了它的灵魂 作曲与作曲理论界发生了一件大事!

作曲与作曲理论界发生了一件大事!