杨丹霞:书画鉴定从记笔记开始

杨丹霞在故宫博物馆书画组一待就待了30 年。从保管部书画组、宫廷部书画组,最后又成为书画部,部门拆了组,组了又拆,杨丹霞如铁打的营盘一样始终固守。

来源:《艺术商业》杂志 2014年12月刊

儿时的杨丹霞, 常常跟着在故宫工作的父亲杨臣彬到故宫玩耍。她在院子土堆上玩时就会偷偷瞄父亲, 我觉得我父亲他们干的这事挺神秘、挺伟大的, 几百年、上千年留下的东西拿在手里面, 说得头头是道,我将来也能在这儿就好了。儿时的想法如今成为了现实, 杨丹霞和父亲杨臣彬一样,都成为了古代书画研究专家。

杨丹霞考进故宫博物院后,志愿填的是陶瓷组。所有人都知道她父亲是杨臣彬,所有人都觉得她该想去书画组。

杨丹霞盘算着自己的小九九,“我父亲是做书画研究的,假如我要学的不尴不尬的,人家会说,瞧瞧,丢她父亲

的人;如果我要学的还可以,人家会说,你有什么了不起的,你比我们条件都好,你有那么好的父亲,你该成啊。

别人可能会忽略掉你为此付出的很多艰辛。”杨丹霞特别坚决地企图回避与自己的父亲搞同一项工作,但被陶瓷组的组长拒绝入组。杨丹霞去找当时的业务院长杨伯达,哭着鼻子追问原因。杨伯达说:“人家嫌你太瘦,干活没劲儿。你还是去书画组吧。我替你想了,我是看着你从小长大的,你像个男孩一样,没心没肺,也不懂看人脸色。如果去工艺部和宫廷部,这两个组女生多,免不了是非也多,你是个直筒子,也搞不好这些关系,待那里不受罪吗?”话已经说到这份儿上了,杨丹霞觉得在理,就这么进了书画组,一待就是30 年。

故宫里的童年

杨丹霞与上“五七”干校的父亲杨臣彬戏剧性重逢时,她在上小学二年级。很稀松平常的一天晚上,母亲在和面

做晚饭,杨丹霞已经结束了自己的功课,听见有人敲门。开门后发现是个邋遢的陌生人,拎着线制的破网兜,里面放着一个脸盆和一双胶鞋。20 世纪70 年代初,在北京街头还有很多要饭的,杨丹霞喊自己的妈妈:妈,是不是要饭的?杨丹霞的母亲两手沾满面粉走出厨房,望见门口的人,眼泪“唰唰”地掉了下来。

这一幕在杨丹霞记忆中无法磨灭,从那天晚上起,从小在姥姥家长大的杨丹霞真正开始对父亲有了印象。父亲杨臣彬回来之后,整个家变得完整了。为了照顾年迈的岳母,一家人从楼房宿舍搬到了故宫旁边的平房院里。杨臣彬先生在故宫博物院恢复原职,杨丹霞开始了在故宫里的童年生活。

“那时候觉得故宫特别大,到处都是红墙,而且那时的天儿好,没什么污染,都是蓝天、金黄色的瓦。觉得外面

这个‘大筒子’又宽又长,好像要走很久很久,才能到父亲工作的地方。”为了不打扰父亲工作,杨丹霞带着小伙伴们私下里乱跑。有时去故宫派出所院子里偷草珠,那是警察种了准备串帘子的;有时去库房外面的院子,里面有个大土堆,种着玉米、花生、葡萄、枣树,嘴馋的小孩喜欢在那里东跑西颠,顺手摘点可以填肚子的零嘴。

大人们对此通常又生气又无奈。

当父亲与同事在屋子里开会,杨丹霞在院子土堆上玩时就会偷偷瞄他们。“我觉得我父亲他们干的这事挺神秘、

挺伟大的,几百年、上千年留下的东西拿在手里面,说得头头是道,我将来也能在这儿就好了。”

与画家角色互换

杨丹霞在书画组一待就待了30 年。从保管部书画组、宫廷部书画组,最后又成为书画部,部门拆了组,组了又拆,杨丹霞如铁打的营盘一样始终固守。

1985 年,杨丹霞工作一年多以后,初步开始接触书画鉴定。那时中国古代书画鉴定小组进驻故宫鉴定,杨丹霞

直接参与其中,每天陪着老先生们开卷看书画。“我负责开卷,把一幅画打开,给对面一排老先生看。”杨丹霞一手扶着画,一手记笔记,纯粹为自己记。记了很多,虽然许多古代书画家的名头驴唇不对马嘴,“可是收获很多”。杨丹霞觉得基础知识的积累是一个必需的过程,为此从不对看上去“低级”“辛苦”的库房工作有所怨念,否则会从心理上感觉苦和累。她曾经做了7 年的“账卡物三核对”工作。“一群刚入职的学生在一个大桌子边抄档案,我负责抄书画的,包括每幅的尺寸、质地、鉴定意见、历代流传……在这期间我熟悉了大量的东西。”

在事务性工作之外,杨丹霞会利用一切机会看馆藏真品,努力记住所有细节。“就像追一个人,你要每天跟TA 四目相对,跟他产生爱情。你爱他,就要下死工夫琢磨他。”杨丹霞就像对待“产生爱情的他”一样,除了吃喝拉撒睡,脑子里想的全是这个。做书画鉴定,天分悟性和后天的努力付出,两者缺一不可。杨丹霞非常笃信这一点。“若先天对艺术品没感觉,后天再努力也所获甚微;但若天资聪颖,聪明反被聪明误,不付出努力,只停留在浮光掠影的层面,那其中的惊心动魄与刻骨铭心永远无法体会。两样都具备的人,才能达到一个高远的境界,像徐邦达先生,像我父亲。我现在还达不到,但是我正努力往那儿去。”杨丹霞将研究书画视为一种交流,角色互换是她最大的乐趣。“我去看一幅画时,会假装是画家本人。我会假想,如果我是他,该怎样来构思呢?我为什么要这么画?我会在一个什么环境里做这些事情呢?我写这首诗时的情绪又是如何呢?”这种方式有副作用,杨丹霞经常为此情绪大幅度波动。白天看过什么东西,感触太深,晚上睡不着,半夜起来继续琢磨,并不断自我否定。“伤身”,她认为这是自己身体不好的原因。

“只能说在有生之年,对我有兴趣的某一些领域达到某一种我可以企及的高度,仅此而已。” 这是杨丹霞的愿望,简单而直接。

恋父情结

有人说杨丹霞恋父,她承认确实是这样。“女孩子谁没有呢?”她反问。本来就高高大大的杨臣彬先生是杨丹霞第一个崇拜的异性,觉得他像一个全能超人。“我小时候睡的床、家里的沙发、电视柜都是我爸亲手做的。他会拉二胡,会弹琴,会吹笛子,会吹箫。”后来杨丹霞一家人住进了平房,有了院子,房子前面有很大一块空地,种着高大的香椿树。秋天有石榴,春天有丁香。杨丹霞一家人自己种了扁豆、蛇豆、葫芦、丝瓜……还有各种花草。天气热的时候,吃完饭,院子里面摆上茶,摆点零食,杨臣彬先生就会拿出箫来吹。一群小孩一人拿个小板凳坐在旁边听。这个场景在杨丹霞脑子里挥之不去,每当读到一些诗句,就会重现在眼前。月亮底下,虫子在飞,花草散发着香气,乐曲声余音袅袅,久久在耳边回荡。“其实我从小培养起来的对文学、历史、艺术方面的兴趣都来源于他。”

在故宫撷芳殿东跨院杨丹霞办公的地方,她仍然喜欢在院子里种上各种各样的花果,大门上飘荡着叶子卷曲、体型肥硕的丝瓜,那该是她关于家、关于父亲温馨记忆的一部分。

摄影/ 黄伟杰

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

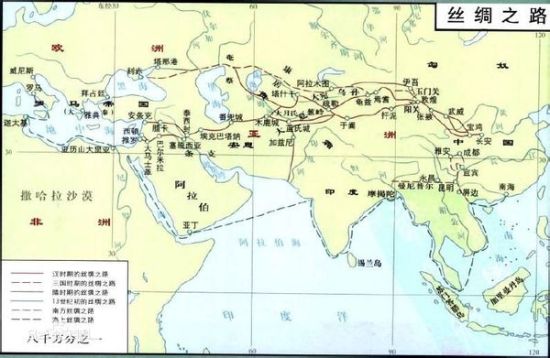

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路