书画综合型伪作辨识

图1任伯年 人物画伪作图2 任伯年 人物画真迹图3 花鸟伪作图4 宋徽宗 《腊梅山禽图》真迹从中国美术鉴藏史可知,书画造假(包括善意的

图1任伯年 人物画伪作

图1任伯年 人物画伪作 图2 任伯年 人物画真迹

图2 任伯年 人物画真迹 图3 花鸟伪作

图3 花鸟伪作 图4 宋徽宗 《腊梅山禽图》真迹

图4 宋徽宗 《腊梅山禽图》真迹从中国美术鉴藏史可知,书画造假(包括善意的复制)的“传承”历史不会比正常的书画创作短太多,历代的作伪经验积累也相当深厚。加上遇上当今这么一个科技、经济与文化发展较猛的时期,书画作伪如同觅到了千载难逢的“天赐良机”。它们近些年在各地“旺发”,成品不断在“进化”、“优化”,骗人指数也越来越高。这不能不让许多捡漏心切的鉴藏者们常常处于被动挨骗或走眼后遭受责难之境地。说这些话,决非危言耸听。

从现在起,笔者将继续剖析若干类属于融合了多种书画作伪手法与概念的“综合型”造假手法。请大家千万注意,我要强调的是它们已不是一般意义的,操作方式相对单一的造假招术;而是带造假的涉及面广、欺骗性明显的复合式全方位的造假。

绝对克隆或相对克隆+材质辅助

近些年来,克隆类型的书画伪作在市面上大批量地出现,这与出版印刷、网络信息业的高度发达不无关系。在清代及清代之前的古人要造克隆类型书画的假时,因受客观条件所限,除了要将被仿制母本置于案头前近距离观看外,基本上是别无他法。因此真正是由古人造的一对一作克隆的伪作数量比现在相对要少很多。

到这几年,在花样繁多的“综合型”造假策略中,将“绝对克隆”或“相对克隆”与“材质辅助”进行结合作伪,被诸造假者认为是一项较简便的策划与操作,这俨然是高科技时代,设备工具介入于书画造假的产物,严格地说它不是单纯的徒手作业。举例说,图1是件数年前被投拍于南方某拍卖行里的任伯年伪作,图2是出版于《任伯年画集》中的该画家真迹,即它是图1的母本。现在依照这俩图的画面状态作比照,凡有修练的鉴藏人基本上不费几秒钟便可得出图1采用“相对克隆”的手法进行造假。但若是在某处单独接触图1则不见得能很快辨识出真相。从笔墨与造型的内在构成元素做审视,图1的笔线略为生硬与僵滞;墨色的渲染无统一笔法,显然是作伪时修补重复动作,使深浅过渡失去了畅达;但此画的局部造型还算比较接近于母本的状态,可见是借助了投影仪器来帮助定位的结果。只是由于章法变动后,让画面又失去了完整与完美感,又暴露出新的漏洞。再观图2的笔墨运用则非常酣畅淋漓,观者直觉就是一气呵成画出的,且所刻划的人物及动物的全身与局部形象皆几近传神,章法更是达到十分理想的程度。再盯住图1的材质,我们还发现其具“材质辅助”的最明显特征——不但纸是陈年老货,而且整张纸的上部还有人为做污渍的痕迹,还兼带有数处虫洞。这使得图1的纸面“包浆”与图2的一样厚重,这也算是这类“综合型”作伪的一个规律,即新仿的成品一般不会比原作母本“新”,使得此类伪作总体上较像是当局名家的真迹,维怪圈子里人俗称它们为“高仿”。

还有这件图3署名为“无款”的成品,也是我在北方一拍卖行所目睹。此成品裱成一镜片,画旁配有书写着“明人仿宋人本”字样的标签。其字体工整,功力不低,说明此鉴识者非等闲之辈。认真揣磨图3有这么几个特点:一,此作的母本是北宋宋徽宗(1082—1135)画的《腊梅山禽图》图4,原作系绢本,伪作是已严重残损及多处成龟裂状的纸本材质;其二,该伪作的“相对克隆”特征突出——有数处改动。如原作表现腊梅的尖细花瓣被修改为梅花典型的圆形花瓣;梅枝的出枝位置也有不同;对两只鸟的身体、羽毛与尾巴(根据母本的)也有机动性处理,较母本的大一号,艺术性并不算太逊色;三,图3成品画面内不题写任何字,不钤盖印章(让他人做题跋说明),这与笔者界定的书画作伪的“完全佚名”概念吻合,操笔者一定有其主观意图;四,在该次公开的竞拍展示场所,标明此画是“明代仿品”,言下之意其是“下真迹一等”,是“物有所值”。

那么我凭什么判定图3是“综合型”造假的伪作呢?依据当然是此画的造假“兼合”了许多种造假概念。一是它以图4为母本,到作伪时有所变通,成品与原母本有所不同,旨意于转移辨识视线;二是它明示为“明人仿宋人本”字样的标签,画面上却不是正常的临习古画(学习的一种方式)状态,而是人为的假借型“摹古”式赝造;三是画面上的材质造假十分用心,除了底色做旧外,还将画纸做成水网格掉皮状,似乎是由于保管不善的折叠形成,这恰恰暴露出其非正常性。

辨识当今越来越多的“综合型”造假的伪作,主要靠鉴定者的专业素质,包括基本功与工作程序。基于这类伪迹多是欺骗性相对较强的,工作时就不能不明察秋毫。建议到鉴定时非但要近距离(绝对不能隔着玻璃)审视原件的笔墨与造型,甚至还要上手触摸材质表面观察有无作伪痕迹,如果能借助放大镜之类的仪器将更能帮助我们判断。

来源:美术报

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩

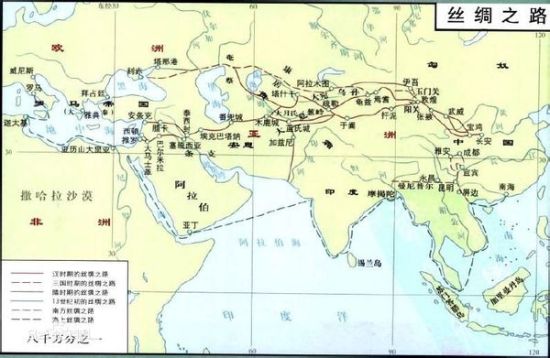

刘文彩的庄园与遗产:仅地产就12063亩 中国发现世界:丝绸之路

中国发现世界:丝绸之路